明治初年ごろ石部灰会所を設置して上下両灰山は協定を結んで経営を維持し、それぞれの年生産高は三万三、〇〇〇俵に達していた(『石部町のあゆみ』)。

明治十三年六月、上灰山の経営にあたっていた井上敬助が、石部村地下方(じげかた)より下灰山の石灰焼出権を買入れ、両灰山の経営権を掌握、井上灰会所と改称し、経営を再開した(「萬用日記帳」明治十三年十二月一日条『小島忠行家文書』)。石灰は主として肥料用に、そのほか陶磁器原料・消毒用・建築用にとその需要の高まりとともに、同二十二年の関西鉄道の開通以後、滋賀県内外への移出が増加した。

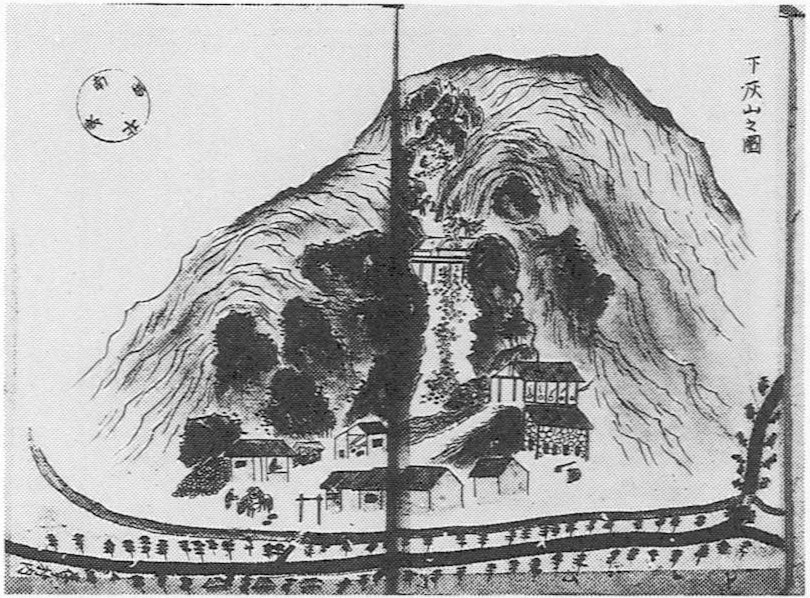

写168 下灰山(『滋賀県管下近江国六郡物産図説』) 旧道に沿って縄手町西端から五軒茶屋へ至る付近。

大正二年九月には、取締役社長井上敬之助を筆頭株主(一、〇〇〇株所有)として三一四人の株主の出資により資本金一〇万円(二、〇〇〇株)で石部石灰株式会社が設立された(「第七期営業報告」『東寺地区共有文書』)。

同四年の「工場票」(『石部町役場史料』滋賀県立図書館所蔵)によると、年間就業日数二五〇日、一日就業時間一〇時間、作業従事者は男二八人、女一人、合計二九人であった。

さらに同六年の『滋賀県統計書』の会社名称表の甲賀郡内の払込資本金五万円以上のリストの中に甲賀銀行・淡海銀行などの銀行とともに石部石灰株式会社が記載されており、郡内製造業のトップクラスに位置していたことがわかる。

しかし、大正九年三月下旬には、

「俄然財界ニ動揺ヲ生シ、諸物価ノ暴落日ヲ逐フテ激甚ヲ極メ、爰ニ小恐慌時代ヲ現出スルニ至レリ、就中(なかんづく)各種肥料ノ激落ハ自然當社製産品ノ売行ヲ不況ナラシメ遂ニ例年ニ比シ多少産額ノ減少ヲ見ルノ止ムナキニ立至ラシメタリ」(前掲「第七期営業報告」)

と製品の売れ行きの減少を述べている。その後も規模をやや小さくしながら製造を継続したが、昭和三十二年(一九五七)ごろ廃止された。