このような気運の中で、京都・滋賀・三重の各府県の有志による関西鉄道会社の設立が企てられた。同二十年四月関西鉄道会社により、草津―四日市間の鉄道が計画され、その間約一〇六キロメートルに、草津・水口・深川の順に九ケ所の停車場が予定されているとの噂があった(『中外電報』明治二十年五月六日付)。鉄道工事はまず草津―三雲間(一五・九キロメートル)で進められた。それにともない石部村の鉄道敷設予定地について、地主四五人の所有地一四二筆、四町二反六歩の買収が行われた。敷設に際して既設の道路が踏切で鉄道を横断する部分について、トンネル化を要望する動きがあった。甲賀郡正福寺村・岩根村・下田村に通じる道路と蒲生郡八日市村に通じる二つの道路の踏切について、石部村地主総代らは人馬の通行が多いこと、農耕に必要な牛馬や肥物運搬に不便を来すことを理由に、トンネルとするよう知事を通じて鉄道会社に要請した。しかし鉄道会社は「幾分カノ不便利トハ相成リ候ト存候ヘ共、踏切道設置ニ而十分」(『石部町教育委員会所蔵文書』)として、予定通り踏切とすることになった。

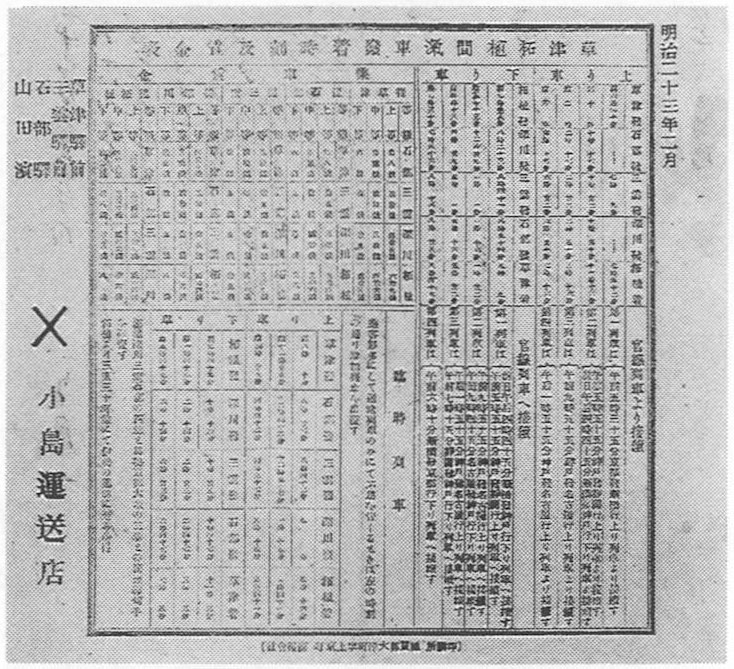

写169 草津柘植間汽車発着時刻及賃金表

関西鉄道開通2ケ月後に小島運送店が作成配布したと思われる時刻表。臨時列車の用意があったことなどがわかる(小島忠行家所蔵)。

草津・三雲間のほぼ中間点の駅として石部駅が設けられることになり、明治二十二年十二月十五日開通式を迎えた。当日午前七時五分草津発一番列車には栗太郡の各小学校生徒二〇〇余人を乗せ、三雲駅に向けて出発し、同十時二十分草津発二番列車は招待客二〇〇余人を乗せて出発、十時四十分石部停車場に到着し、石部駅で近くの招待客二〇余人と小学校生徒四〇余人を乗せ、同四十五分石部駅を出発し、十一時三雲駅に到着した。三雲駅頭では祝賀会が開かれ、続いて祝宴が催された(『中外電報』明治二十二年十二月十七日付)。翌年二月十九日には三雲―上柘植間が開通するに至った。

開通当初、草津―石部間一九分、石部―三雲間一六分を要し、草津―三雲間を一日六往復運行していた。運賃は三段階が設定されており、石部―草津間の上等一八銭、中等一二銭、下等六銭、さらに石部―三雲間の上等一五銭、中等一〇銭、下等五銭であった。また、翌明治二十三年二月の段階で乗客が多く、通常列車だけではまかなえない場合は、臨時列車を上り・下りとも各三本用意していた。同二十五年の日雇労働者の一日平均賃金が一八銭であったから、庶民にとって当時の鉄道は気軽に利用できる新しい交通機関とはいえなかった。表70に石部駅の旅客・貨物の利用状況を示したが、明治二十年代の一日平均旅客数は四〇人前後にとどまり、三十年代にようやく七〇人台に達している。明治二十四年度の乗客中上等は四人、中等九九人の利用にすぎない。貨物については、路線が延長されたにもかかわらず、保有貨車数は同二十八年まで七五~七八輌であり、扱い貨物量に著しい動きはみられない。しかし同三十一年度には三、〇〇〇トンを越える扱い量となった。明治三十七~四十年度の貨物の内容をみると、米の出荷量が全体の四〇パーセントを占めている。その他の主な出荷貨物として、石灰・肥料・雑貨、荷受荷物としては石炭・肥料・食塩などがあり、鉄道が地元産業の発展に欠くことのできない輸送手段として、その重要性を増しつつあった。なお関西鉄道会社は同三十九年三月に公布された鉄道国有法にもとづいて同四十二年買収され、国鉄草津線となった。

| 年度 | 旅客 | 貨物 | |

|---|---|---|---|

| 29(1896) | 16,277 | ||