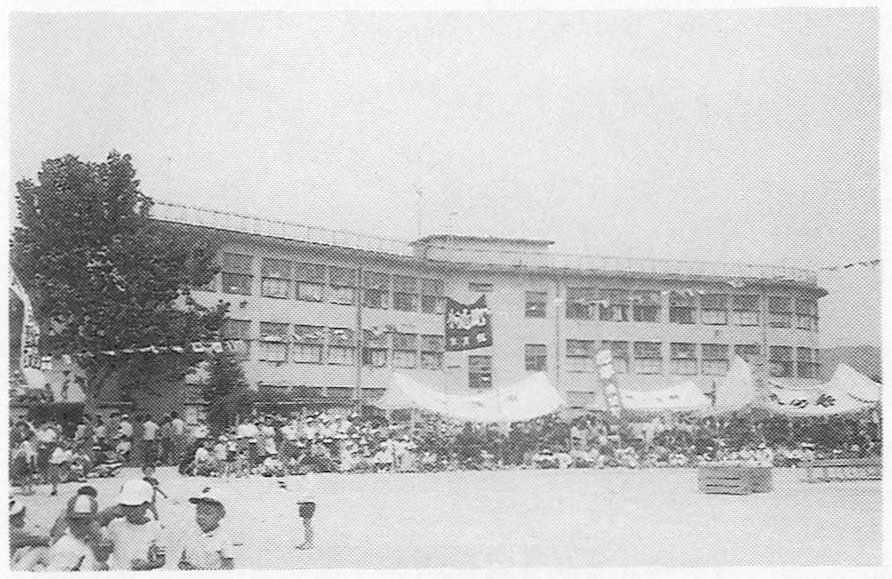

同二十九年五月、石部小学校創立八〇周年を記念して、老朽化した危険校舎の全面的な改築計画が進められることになった。同年十一月鉄筋本館新築の起工式が行われ、翌年十二月、鉄筋コンクリート三階建の現校舎が落成した。甲賀郡における最初の鉄筋コンクリート学校建築であった。阿星山の緑を背景に十禅寺の丘にそびえ立つ白亜の校舎は、文化の町石部のシンボルとして偉容を誇ることになった。

写207 石部小学校校舎 昭和30年(1955)12月、創立80周年記念事業として新築されたもの。甲賀郡内で初の鉄筋コンクリート3階建で白亜の漸新なデザインの校舎として注目された。写真は昭和40年代の町民体育大会の時のもの(石部町教育委員会所蔵)。

終戦後、急がれた新教育の中で道徳性低下の危惧が増大し、道徳教育の必要が強調されてきた。そこで文部省は、同三十三年三月、道徳教育実施の要綱を告示した。石部小学校では同三十四年五月、滋賀県教育委員会より道徳教育研究学校の指定を受け、第一回の研究会が開かれた。

同三十七年三月、同十三年から同二十年の終戦まで歌われた石部尋常高等小学校校歌があったが、新しく校歌(現行)を制定した。作詞谷村俊二、作曲北村昭である。同年七月、学校・町民待望の大・小プールが完工した。町民一般の寄付もあり、学校、町民兼用とした。

同三十八年十月、完全給食優良校として文部大臣より表彰を受けた。続いて十二月、同校で第二回滋賀県(学校)図書館研究大会が開催され、県学校図書館コンクールで最優秀学校に選ばれ、県庁での授賞式に参列した。

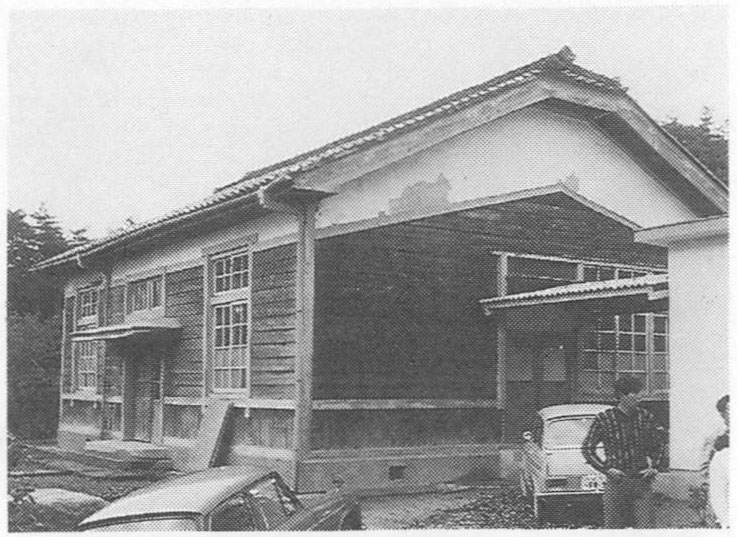

同四十一年十月七日、東西寺分校が明治六年詳議学校創設以来九十三年の歴史を閉じた。これにより分校児童は本校に通学することになり、十月十一日本校では分校児童歓迎会を行った。分校児童はバスで通学することになり、通学費の半額は町費で補助した。

写208 東西寺分校講堂 明治6年(1873)詳議学校として創立、昭和41年(1966)に廃校となるまで、石部小学校東西寺分校として利用された。分校校舎は現在の阿星児童館の北側に、写真の講堂は現在の勤労者青少年研修場にあった(石部町教育委員会所蔵)。

同四十四年一月八日、明治十二年より続いていた元旦の新年式をとりやめ、児童を主体とした新年の児童集会に切りかえた。同年四月、文部省より同四十四、四十五年度にわたる道徳教育研究学校の指定を受け、「新しい自分を求めさせる道徳指導」をテーマに研究することになった。七月になって県道徳教育研究会を開催し、翌年三月三日、中間発表会を開いた。

昭和四十四年六月、精神薄弱者成人更生施設として社会福祉法人大木会のあざみ寮が大津市より大字石部に移転し、同時に授産施設としてもみじ寮が新設された。

同四十五年四月、全国的に特殊教育充実の高まりの中で精神薄弱児童を対象とする特殊学級が石部小学校に設置され、仲よし学級と称した。同年五月、精神薄弱児施設の椎の木会落穂寮と、大木会一麦寮がともに大津市より大字東寺に移転してきた。

同四十六年十月、県立近江学園が大津市より大字東寺に移転、施設内特殊学級を統合して園内に東寺分校が設置された。

同年七月県教育委員会主催の道徳教育講習会が石部小学校で開かれ、県下から受講生が集った。続いて十二月、文部省研究指定の道徳教育研究発表会、さらに翌年二月十六日、県教育委員会主催の道徳教育研究会が開かれた。同四十七年二月、道徳研究第三年次の研究発表会を開催、前年発表の内容の検証と児童の変容改善についての発表があった。その後、道徳教育研究先進校として県内および他府県よりたびたび視察を受けるようになった。

同年二月、児童の体位向上、持久力増進を目ざして校内持久走大会が日本精工前の県道および阿星グランドを借りて開かれた。後に校内マラソン大会となり毎年実施されるようになった。

このころより児童をとりまく通学の環境は悪化し通学、遊びの安全を期するため、同四十七年校章つき黄色安全帽を制定して、児童全員に着用させた。

同年七月石部小学校PTAが県教育委員会より社会同和教育実践の指定を受け、研究会や講演会を開いた。