日本では、1990(平成2)年、前年の合計特殊出生率が1.57となったことが公表され(1.57ショック、「丙午(ひのえうま)」という特殊要因により過去最低であった1966(昭和41)年の合計特殊出生率1.58を下回ったこと)、少子化対策が重要な政策課題として急浮上した。行政のみならず企業や地域社会を含めた社会全体で取り組むべき課題であり、複数の省庁における横断的な施策の展開が必要であると認識されたことから、1994(平成6)年、文部、厚生、労働、建設の4大臣合意による「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(エンゼルプラン)が策定され、さらに、1999(平成11)年、大蔵、文部、厚生、労働、建設、自治の6大臣合意による「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」(新エンゼルプラン)が策定された。しかしながら、合計特殊出生率は、2005(平成17)年に1.26と過去最低を更新し、総人口が減少し、日本の人口は減少局面に入った。

国は、2003(平成15)年「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号、次世代法)を制定し、市町村及び都道府県においては、地域における子育て支援や母性、乳幼児の健康の確保・増進、教育環境の整備、良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進等を内容とする市町村行動計画や都道府県行動計画が、企業等においては、仕事と子育ての両立支援のための雇用環境の整備、多様な労働条件の整備等を内容とする一般事業主行動計画が策定されることとなった。また、同年議員立法として成立した「少子化社会対策基本法」(平成15年法律第133号)に基づき、2004(平成16年)年、少子化社会対策大綱が閣議決定され、「子ども・子育て応援プラン」が策定された。2012(平成24)年には、「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)を制定し、これまでの児童福祉を中心とした子育て支援だけではなく、幼稚園や保育所、認定こども園、さらには地域の子育て支援サービスを含めたサービス供給の充実をめざすこととされた。2013(平成25)年に「待機児童解消加速化プラン」を、2014(平成26)年に「放課後子ども総合プラン」を策定し、子どもの受け皿の確保に努めた。しかしながら、2017(平成29)年4月時点での待機児童数は2万6,081人にのぼり、待機児童の解消は待ったなしの課題とされたことから、同年、「子育て安心プラン」を公表し、2020(令和2)年度末までに待機児童ゼロをめざすとともに、2019(令和元)年10月から、「幼児教育・保育の無償化」を実施することとした。また、2018(平成30)年、「新・放課後子ども総合プラン」を策定し、2021(令和3)年度末までに放課後児童クラブにおける待機児童ゼロをめざすこととした。

福島県は、「うつくしま子どもプラン」(1995(平成7)年度から2000(平成12)年度)及び「新うつくしま子どもプラン」(2001(平成13)年度から2005(平成17)年度)を策定し、子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりに取り組んできた。しかしながら、少子化の進行には歯止めがかからず、また、次世代法に基づき都道府県行動計画を策定する必要があったことから、プランの見直しを行い、「うつくしま子ども夢プラン」(2005(平成17)年度から2009(平成21)年度)を策定した。さらに、福島県総合計画の策定に合わせ、プランの見直しを行い、「うつくしま子ども夢プラン(後期行動計画)」(2010(平成22)年度から2014(平成26)年度)を策定した。また、福島県議会2010(平成22)年12月定例会において、議員提案により「子育てしやすい福島県づくり条例」(平成22年福島県条例第80号)が制定された。同条例は、県、市町村、県民、事業主、子育てに関係する機関または団体、保護者がそれぞれ役割を果たし、相互に連携、協力し、県民誰もが「子育てしやすい福島県」を実感できる社会を築くことを目的とする。2011(平成23)年、プランの実現に向けて部局横断的に施策を推進するため、子育て担当理事を設置し、さらに、知事を本部長とする「福島県子育て支援推進本部」を設置し、プランの進行管理を行うこととした。次世代法が延長され引き続き都道府県行動計画の策定が求められたことから、「ふくしま新生子ども夢プラン」(2015(平成27)年度から2019(令和元)年度)が策定され、数度の改訂を経て、2020(令和2)年度から2024(令和6)年度までを期間とする現計画へと引き継がれている。

郡山市においては、1999(平成11)年、国のエンゼルプランに基づき「郡山市エンゼルプラン」を策定し、子ども及び子育て家庭の支援に努めてきた。しかしながら、2005(平成17)年の市の合計特殊出生率は1.40と、国の1.26より高いとはいえ、人口を維持するための2.07には遠く及ばない状況であった。2005(平成17)年、次世代法の市町村行動計画として「郡山市第二次エンゼルプラン」(2005(平成17)年度から2009(平成21)年度)を策定し、その具体的な取り組みである実施計画を策定し、少子化対策や子育て環境の整備を図ることとした。2009(平成21)年、子育て支援の拠点施設として郡山市子ども総合支援センター「ニコニコこども館」を整備した。2010(平成22)年には、「郡山市第二次エンゼルプラン後期計画」(2010(平成22)年度から2014(平成26)年度)を策定し、新たに「こども未来課」、「こども支援課」、「保育課」からなる「こども部」を設置した。なお、2013(平成25)年の組織改編で、保育課は、「こども育成課」とされ、2021(令和3)年の組織改編により、こども未来課は「こども政策課」へ、こども支援課は「子ども家庭支援課」へ、子ども育成課は「保育課」へと名称が変更されている。

2013(平成25)年4月の郡山市長選挙において、品川萬里新市長が誕生した。同年6月13日の市議会6月定例会における所信表明演説では、「未曽有の大災害となった東日本大震災以降、市民生活は一変し、特に、小さなお子さんを持つ保護者の皆様にとって、東京電力福島第一原子力発電所事故による不安は計り知れないものがあります。震災の最大の被害者は、子どもたちです。この不安を解消しなければ、郡山の再生・復興はありません。将来を担う子どもたちを大切に育てていくことは、社会のシステムが成り立つ基本であります。私は、生命の維持、人類の生存、日本国の存続、そして、郡山市の発展のためには、子どもたちが心身ともに健康に成長する環境づくりが重要であり、先々の雇用の拡大、さらには地域の振興にもつながるものと考えておりましたことから、子どもを中心に、そして、第一に考える「子本主義」の立場で市政を運営してまいります。」と、市政を運営するにあたり、子どもを第一に考える「子本主義」の立場をとるとの考え方が示された。「子本主義」は、品川市長による造語であり、「子本主義」を掲げる市長のもとで、子ども・子育て支援策が展開されることとなった。

子ども・子育て支援法の成立を受け、2015(平成27)年、子育て支援サービスの供給を重視するとともに、これまで進めてきた各種事業、社会情勢の変化による事業の在り方、新規事業等の検討を進め、地域に根差した子育て支援対策を一体的に推進するための「郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン」(2015(平成27)年度から2019(令和元)年度)を策定した。同プランは、子どもとその家族、妊婦及び妊娠を希望する人、それらを支援する個人、団体、事業主及び行政等を対象とする。同プランにおける「子ども」とは、基本的には0歳から小学6年生までを指すものとされた。そして、1.幼稚園・保育所等の保育料の無料化・軽減、2.待機児童の解消、3.東日本大震災及び原子力災害からの子どもと保護者のケア、4.子どもたちの体力向上、5.妊娠・出産・子育てへの切れ目のない支援の五つを重点施策として掲げた。

2018(平成30)、国連の「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)に基づき、子どもたちが心身ともに健やかに成長し、自立できる社会を実現するため、「子本主義」を体現したともいえる「郡山市子ども条例」(平成30年郡山市条例第19号)を制定した。子どもの権利条約は、1989(平成元)年第44回国連総会で採択され、日本が1994(平成6)年に批准した条約で、18歳未満の子どもが保護の対象であるだけでなく、権利をもつ主体であることを明確にし、子どもが大人と同じく、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利をも規定する。条例は、子どもの権利条約の精神にのっとり、子どもを支援するための基本理念を定め、市、保護者、市民等、学校等関係者及び事業者の責務を明らかにし、子どもへの支援に関する基本的事項を定める。子どもへの支援は、1.子どもが成長段階に応じた学び、遊び等を通じて人間関係を構築し、自ら意見を表明するなど主体的に社会に参加することができる環境を整備することを旨とし、2.子どもが差別、虐待、体罰、いじめなどに悩み、又は苦しむことがなく、安心して生きていくことができるよう、子どもの人権が尊重されることを旨とし、3.子どもが自らを大切に思う気持ちや他者を思いやる心を育み、規範意識を身に付けることにより、他者の人権を尊重することができ、次代の社会を担うことができるようになることを旨とし、4.市、保護者、市民等、学校等関係者及び事業者がそれぞれの責務を果たすことにより重層的に行うとともに、相互に連携協力して継続的に行われなければならないとする基本理念を定める。そして、子どもの育成のための支援(安全に安心して成長できる環境づくり、安心して相談できる体制づくり)、子どもの状況に応じた支援(障がいのある子どもが健やかに成長するために必要な取り組み、児童虐待の予防と早期発見についての取り組み、いじめや体罰、不登校、引きこもり等の問題解決のために必要な取り組み、経済的に困難な状況にある子どもへの取り組み)、子育て家庭への支援(ひとり親家庭をはじめとする子育て家庭に対する取り組み、妊娠や出産の状況に応じた取り組み)を通して、子どもを第一に考えるまちづくりを推進するとする。

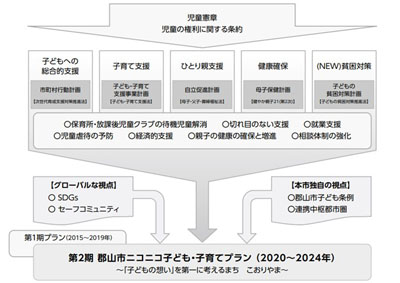

「郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン」が2019(令和元)年度で終了することから、市民会議「あすまち会議」において話し合われた「想い」と「願い」が込められた「郡山市まちづくり基本指針」を基盤とし、1951(昭和26)年の「児童憲章」や子どもの権利条約の趣旨を踏まえ、SDGsやセーフコミュニティ、さらには「郡山市子ども条例」などの視点等を取り入れ、社会情勢の変化に対応した地域に根差す子育て支援施策を推進し、地域社会が一体となって、すべての子どもの健やかな育ちと子育て中の保護者等を支援できるよう、「第2期郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン」(2020(令和2)年度から2024(令和6)年度)を策定し、「誰一人取り残さない(No one(child) will be left behind)子育て支援」の実現をめざすとされた。

プラン策定に先立ち、2018年(平成30)年、就学前児童及び小学生児童の保護者を対象とする「子育てしやすい環境づくりアンケート」を実施し、子育て支援に関するサービスの利用状況や利用希望などの把握を行い、児童扶養手当受給資格を有する世帯等を対象とする「ひとり親世帯等意向調査」を実施し、ひとり親世帯等の収入状況や抱えている不安などの把握を行った。また、計画の策定にあたり、子どもの保護者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者及び学識経験者等で構成する「郡山市子ども・子育て会議」において、計画の内容を協議した。さらに、2019(令和元)年、パブリックコメントを実施し、計画素案に対する幅広い意見を聴取した。

同プランは、子ども・子育て支援法第61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」に該当し、「郡山市まちづくり基本指針」の子ども・子育てに関連する分野の部門別計画であると同時に、「郡山市地域福祉計画」の個別計画を兼ねる。また、次世代法の「市町村行動計画」、2014(平成26)年の厚生労働省通知において策定することとされた「母子保健計画」、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」(昭和39年法律第129号)第12条の「自立促進計画」、さらに「子どもの貧困対策の推進に関する法律」(平成25年法律第64号)第9条第2項の「市町村計画」としての位置づけも有する。

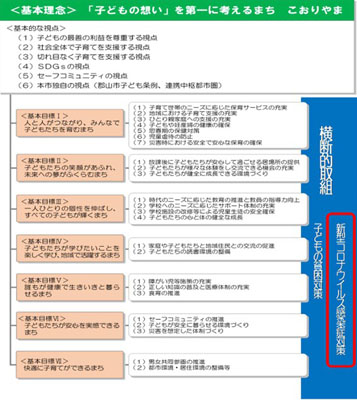

プランは、1.人と人がつながり、みんなで子どもたちを育むまち、2.子どもたちの笑顔があふれ、未来への夢がふくらむまち、3.一人ひとりの個性を伸ばし、すべての子どもが輝くまち、4.子どもたちが学びたいことを楽しく学び、地域で活躍するまち、5.誰もが健康で生きいきと暮らせるまち、6.子どもたちが安心を実感できるまち、7.快適に子育てができるまちを基本目標とし、加えて、子どもの貧困対策に横断的に取り組みつつ、加えて、子どもの貧困対策に横断的に取り組みつつ、様々な施策を展開するものとする。なお、2021(令和3)年、新型コロナウイルス感染症対策をすべての基本目標に関連する取り組みとして位置づけることとし、プランの一部見直しが行われた。

第2期郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン実施計画(2021評価)によると、基本目標の達成状況を判断するアウトカム指標とされた合計特殊出生率は、2020(令和2)年度は1.38であり、2024(令和6)年度の達成目標1.48をかなり下回っている。待機児童数は、2022(令和4)年4月1日現在0人となり、目標を達成している。乳児家庭全戸訪問の実施率は92.7%であり、達成目標の96.0%まで少し距離がある。放課後児童クラブ等のエリア充足率は98.0%と達成間近である。子本主義の理念を掲げ展開されてきた市の子ども・子育て支援施策の評価については、今後の展開と成果を注意深く見守る必要があろう。