a SDGsとは

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)は、「誰一人取り残されない(No one will be left behind)」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標であり、2015(平成27)年9月の国連サミットにおいて国連加盟の193ヵ国が全会一致で合意した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中で掲げられたものである。2030(令和12)年を達成年限とし、17のゴールと169のターゲットから構成されている。

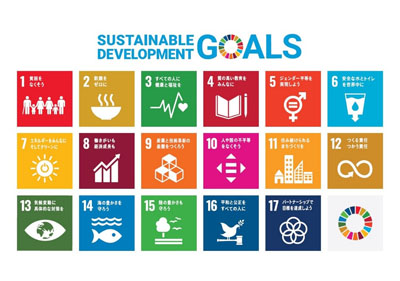

SDGsの読み方は「Sustainable Development Goals」の頭文字である「SDG」に、ゴールが17あることから複数形の「s」をつけて「エス・ディー・ジーズ」ということが多い。なお、海外ではSDGと書くことや「エス・ディー・ジー」と呼ばれることもある。17のゴールは次のとおりである。

【目標1】貧困をなくそう

【目標2】飢餓をゼロに

【目標3】すべての人に健康と福祉を

【目標4】質の高い教育をみんなに

【目標5】ジェンダー平等を実現しよう

【目標6】安全な水とトイレを世界中に

【目標7】エネルギーをみんなに そしてクリーンに

【目標8】働きがいも経済成長も

【目標9】産業と技術革新の基盤をつくろう

【目標10】人や国の不平等をなくそう

【目標11】住み続けられるまちづくりを

【目標12】つくる責任つかう責任

【目標13】気候変動に具体的な対策を

【目標14】海の豊かさを守ろう

【目標15】陸の豊かさも守ろう

【目標16】平和と公正をすべての人に

【目標17】パートナーシップで目標を達成しよう

b SDGsの構造

17のゴールは、1.貧困や飢餓、教育など未だに解決をみない社会面の開発アジェンダ、2.エネルギーや資源の有効活用、働き方の改善、不平等の解消などすべての国が持続可能な形で経済成長を目指す経済アジェンダ、そして3.地球環境や気候変動など地球規模で取り組むべき環境アジェンダといった世界が直面する課題を網羅的に示している。SDGsは、これら社会、経済、環境の三側面から捉えることのできる17のゴールを、統合的に解決しながら持続可能なよりよい未来を築くことを目標としている。

一方、169のターゲットは、達成を目指す年や数値を含む、より具体的な到達点が示されている。例えば、SDGsのゴール1の目標は「貧困をなくそう」という大きなビジョンが示されているが、ターゲットは1.1から1.bまで7つ示されており、ターゲット1.1には「2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。」と具体的に記載されている。

SDGsは、このゴールとターゲットが示されているのみで、問題を解決するための国際的ルールは決められていない。2030(令和12)年という「少し先の未来」のあるべき姿についての目標だけを設定し、その目標達成のための共通のルールはつくらず、各主体が自由に目標達成へ向けた方策を考え、それぞれに合ったやり方で対応を進めることができるといった「バックキャスティング」の手法で作られている。

従来行われてきたルールづくりでは、現在の積み重ねとしての未来を描く「フォアキャスティング」の考え方がとられた。これは、現在を起点に解決策を見つける思考法で、今と違う社会構造や産業構造への変化や革新的取組を取り込みにくいものとなっている。先に述べた「2030アジェンダ」には、「我々の世界を変革する」という副題がついているが、「バックキャスティング」という発想は飛躍的なアイデアやこれまでになかった新しい発想が生まれやすく、「変革」のためには必要不可欠な考え方であるといえる。

なお、本市の最上位計画である「郡山市まちづくり基本指針」においてもバックキャスティング思考を取り入れており、予見可能性の高い将来課題からの長期的視点に立った施策の展開と課題解決を図ることとしている。

c SDGsの特徴

2000(平成12)年9月の国連総会において、SDGsの前身となるMDGs(Millennium Development Goals:ミレニアム開発目標)が採択された。これは、八つの目標と、より具体的な21のターゲットで構成され、国連事務局が主導してまとめ上げた2015(平成27)年を達成期限とするものである。主として開発途上国の貧困や教育等の問題が中心の目標であり、先進国はそれを援助するという位置づけであった。MDGsの目標は次のとおりである。

【目標1】極度の貧困と飢餓の撲滅

【目標2】普遍的な初等教育の達成

【目標3】ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上

【目標4】幼児死亡率の引き下げ

【目標5】妊産婦の健康状態の改善

【目標6】HIV/エイズ、マラリア、その他の疫病の蔓延防止

【目標7】環境の持続可能性の確保

【目標8】開発のためのグローバル・パートナーシップの構築

MDGsにより、世界全体で極度の貧困が半減し、不就学児童の総数が半減するなど多くの成果があったものの、国や地域によって様々な格差が浮き彫りとなり、取り残された人々の存在が明らかになった。また、気候変動と環境悪化がこれらの目標を阻む大きな脅威となっていることも指摘された。

こうした問題を踏まえ、SDGsでは「経済」「社会」「環境」の三つの側面においてバランスよく統合的に解決するものとして、MDGsの未完の課題に取り組む目標が設定された。また、先進国も含めすべての国が取り組むべき普遍的な目標とし、その達成には各国政府のみならず、企業や地方自治体、アカデミアや市民社会など、多様なステークホルダーが参画していくものとされた。

もう一つ重要な特徴として挙げられるのが、「誰一人取り残されない」という理念である。日本語では「誰一人取り残さない」と訳される場合もあるが、原文では受身形で記載されており、自分が取り残される立場になりうることを示唆している。SDGsは、この理念を重要な柱とし、MDGsの取組をさらに強化するとともに、新たに浮き彫りになった課題を加えた包括的な目標なのである。