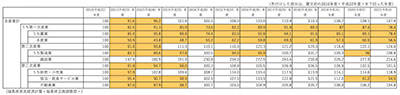

この間の福島県経済の動向を見ると、(表1)のとおり、東日本大震災・福島原子力発電所事故後の経済の混乱に伴って2011(平成23)年度の経済成長率(名目)が大きくマイナスになったものの、その後は復旧・復興事業の恩恵を強く受け、特に集中復興期間中はかなり高い成長を続けた。しかし、集中復興期間終了後は復旧・復興事業の縮小もあって、成長率が徐々に低下し、2018(平成26)年度からはマイナス成長に陥った。さらに新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって当県においても経済活動が停滞・縮小し、宿泊、輸送、観光、飲食、娯楽、小売、サービス、製造等の幅広い業種に大きな影響が及んだ。

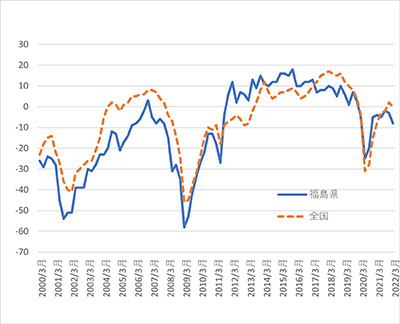

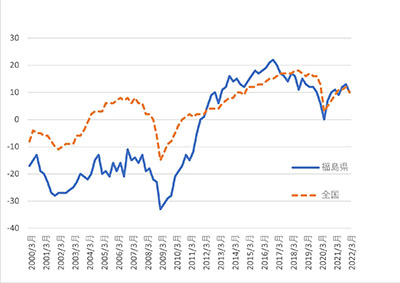

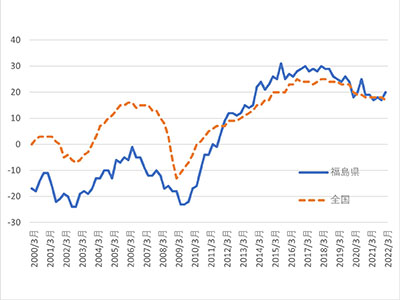

復旧・復興期における県内の景気を日本銀行短期経済観測調査(日銀短観)の業況判断D.I.(図1)で見ることとしたい。東日本大震災前は、傾向として、福島県の業況判断D.I.はほぼ一貫して全国の数値を下回っていた。それが東日本大震災後の2011(平成23)年9月調査以降、2017(平成29)年3月調査まで5年半にわたって全国を上回ることとなった。これは復旧・復興需要の恩恵を受けた建設業をはじめとする非製造業の業況が大きく改善したためである。それだけに、復旧・復興事業の縮小の影響も大きく、集中復興期間の終了後の2017(平成29)年6月調査からは再び概ね全国を下回るようになった。

統計学的には全国と福島県の数値の大小を比較することはあまり意味がないが、長期間の傾向値として全国より低く出る傾向があった福島県の数値が、集中復興期間に概ね対応する期間中は全国の水準を上回り、その後は再び全国を下回るようになったことは、復旧・復興需要、特に集中復興期間中の復旧・復興需要がいかに大きかったかを物語るものといえる。

そして、復旧・復興に取り組む企業を背後から支えたものが金融であった。震災後は1.復旧・復興需要による収入増加、2.多額の保険金および原発事故賠償金の支払い、3.前述の各種のセーフティネットを通じた資金供給に加えて、4.地元金融機関を中心とする金融機関も融資姿勢を積極化させ、旺盛な復旧・復興資金需要に応えた。このため、県内企業の資金繰りは、震災後はむしろ好転し、例えば日銀短観でも、資金繰りが「楽である」とする企業の割合が「苦しい」とする企業の割合を大幅に上回る状況が続いた。

もうひとつ、復旧・復興期の県内の経済を語る上で忘れてはならないのは、地域や業種による格差の大きさである。原発事故によって住民・企業が長期間避難を余儀なくされ、経済活動が停止してしまった地域に加え、原発事故による放射能汚染問題やその風評被害に直面した農林水産業、食品など一部の製造業、観光業などと、そうした問題の影響が相対的に少なかった地域・業種や建設業など復旧・復興需要の恩恵を大きく受けた業種とでは、景況や業況に大きな差があった。

特に風評被害については、当初は、工業製品でも、輸出先企業から放射線量の自主検査を要請されたり、公的検査を受けることを求められたりしたことがあったことに象徴されるように、その被害は農林水産物にとどまらず、幅広い業種、製品に及んだ。その後、除染の進展と官民を挙げた検査体制の整備・強化によって、徐々に誤解が解け、生産・出荷が持ち直したものの、農林水産業など一部産業・業種ではその影響が長く残った。

本稿執筆時点(2024(令和6)年3月)において、福島第一原子力発電所で発生した高濃度の放射性物質を含んだ水を、放射性物質除去専用設備(ALPS)で処理して海洋に放出することに対して中国が強く反発し、日本産海産物の輸入を禁止するという事態になっている。これに対し日本側では、科学的検討を十分に行った上で、国際原子力機関(IAEA)による調査を受け入れるなど、処理水の安全性の確保とアピールに努めているが、この騒動を見るにつけ、震災後の福島県産農水産物に対する他県の人たちの反応や長期間にわたる風評被害が思い出され、強い既視感を覚える。

なお、こうした中で、原発事故が生じた県太平洋沿岸(浜通り地区)を中心に産業基盤を再構築することを目的とした福島イノベーションコースト構想に基づいて、廃炉やロボット、再生可能エネルギー、先端医療などの研究開発、産業創出の拠点作りの動きが進展した。拠点は浜通り地区だけでなく、中通り地区、会津地区にも配置され、今後それぞれの地区の産業振興の核になることが期待されている。