郡山市のこの10年間の市内総生産額の推移(表1)をみると、達観すれば福島県全体とほぼ同じ動きをしていることがわかる。当市の場合、国や県に比べ振れ幅が大きいが、これは国や県に比べて経済規模が小さいために、個別企業の動向等が統計に影響を与えやすいからである。

郡山市も東日本大震災で大きな被害を受け、2011(平成23)年度はマイナス成長に陥ったものの、津波や原子力発電所事故被害を受けた地域に比べればマイナスの度合いは小さかった。その後は復旧・復興需要に加え、当市が福島県における復旧・復興支援拠点のひとつとして大きな役割を果たしたことから、経済は速やかに回復軌道に乗った。

郡山市は福島県のほぼ中央に位置し、県内各地域を結ぶ交通の結節点であることや、「経済県都」として都市基盤が充実していることなどから、様々な機関や民間企業が復旧・復興支援の拠点を郡山市に設けた。また、郡山市でも、各種の全国的な会議やイベントの招致に努め、市へのインバウンド効果を狙うとともに、震災・原発事故後の郡山市ひいては福島県の現状の発信と理解の促進に努めた。震災後の復旧・復興の面で、当市が果たした役割は非常に大きかったといえる。

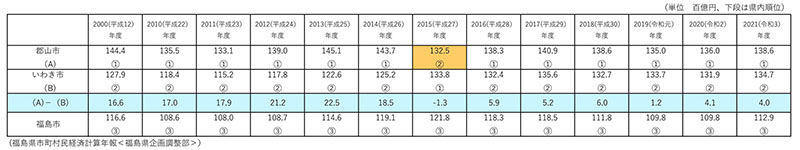

しかしながら、総生産額は2013(平成25)年度に震災後ピークをつけた後は、一進一退を繰り返しつつも、やや長い目で見ると伸び悩んでいる(市内総生産額 2011(平成23)年度 1.33兆円→2013(平成25)年度 1.45兆円→2021(令和3)年度 1.39兆円)。県内市町村全体の総生産額に占める割合も、震災前の2010(平成22)年度の18.6%、震災発生直後の2011(平成23)年度につけたピークの20.0%が、2021(令和3)年度には17.7%となっている。また、郡山市は、県内総生産の市町村別順位で長らく他の市町村を寄せ付けない1位の座を確保してきたが、当市と同様、復旧・復興の拠点となり、かつ沿岸部の震災・原発事故避難者の受け入れ場所となったいわき市に2015(平成27)年度に抜かれ、2位となった。翌年度には再びに1位に返り咲いたものの、その後は両市が僅差で1位を争っている。

こうした総生産額の伸び悩みの主な原因のひとつは製造業の停滞にある。郡山市は県内では常磐地区とともに早くから新産業都市の指定(1965(昭和39)年)を受け、工業の強化に取り組み、大きな成果を挙げてきた。しかし、近年は世界的な産業構造の変化の中で、他の多くの工業都市同様、変化への対応に成功してきたとは言い難い状況にある。郡山市の製造品出荷額等は、東日本大震災後、復旧・復興需要などに支えられて増加し、2014(平成26)年に一旦震災後ピークをつけたが、その後はJT郡山工場の閉鎖や、度重なる水害による工場の浸水被害などを理由に郡山市から撤退する工場があったことなどによって水準を大きく切り下げた形となっている。ちなみに、製造品出荷額等について、郡山市が震災後ピークをつけた2014(平成26)年と2021(令和3)年を比較すると、福島県全体では0.8%増加となったのに対し、郡山市は18.1%減少している。

| 2020(平成22) 年 |

2011(平成22) 年 |

2014(平成26) 年(A) |

2015(平成27) 年 |

2021(令和3) 年(B) |

B/A

(%) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 2,891,076 | 2,849,688 | 3,051,400 | 3,131,286 | 3,302,200 | +8.2 |

| 福島県 | 50,957 | 43,209 | 50,990 | 49,157 | 51,411 | +0.8 |

| 郡山市 | 8,291 | 7,910 | 8,545 | 6,810 | 6,998 | -18.1 |

| (工業統計<~2020年>、経済構造実態調査<2021年><経済産業省>) |