郡山市の農業の概要を始めに示す。郡山市では農業に関連する基本方針をまとめたものに「食と農の基本計画」と「6次産業化推進計画」があり、相互に連動し、市の農政の既往の課題への対策の到達点や、現在残されている課題、そして今後の方向性を定めている。

2024(令和6)年時点では、前者は「第四次・郡山市食と農の基本計画」、期間は2022(令和4)年度から2025(令和7)年度までの4ヵ年、後者は「第2期・郡山市6次産業化推進計画」、期間は同じく2022(令和4)年度から2025(令和7)年度までの4ヵ年である。食と農の基本計画は、第一次(2004(平成16)~2014(平成26)年度)、第二次(2015(平成27)~2017(平成29)年度)、第三次(2018(平成30)~2021(令和3)年度)を経て今次に至る。6次産業化推進計画は、最初の計画が2017(平成29)年度から2021(令和3)年度であり、その次が今期のものとなる。

今次の「第四次・食と農の基本計画」と、今期の「第2期・6次産業化推進計画」は、いずれも、2000(令和2)年の国の農林業センサスの統計や2020(令和2)・2021(令和3)年の郡山市の農業や農産物流通のデータを根拠に論述を進めている。本『郡山市史 続編5』では対象とする期間を2012(平成24)年度から2021(令和3)年度までの10ヵ年としているので、上記の両計画の出発点で確認している情勢認識が、本稿で捉える最終的な市農業の現状となる。

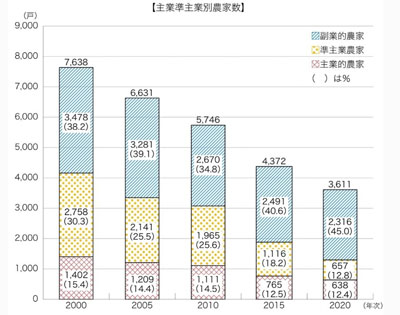

始めに農家数であるが、郡山市の農家数は「6次産業化推進計画」では1990(平成2)年の11,126戸から、2000(平成12)年9,095戸、2010(平成22)年7,676戸と減少してきて、2020(令和2)年に5,102戸と、この期間で半減していることを確認している。

図1は、「食と農の基本計画」にある2000(平成12)年から2020(令和2)年までの自給的農家を除く「販売農家」の数とその内訳(主業的農家・準主業的農家・副業的農家)の推移を示すグラフである。やはりこの20年間で大きく戸数を減らしていることが分かる。

ただし、2020年(令和2)年に関しては、3,611戸という数字は販売農家でなく「個人経営体」の数(同じくそれを構成するのは主業的経営体・準主業的経営体・副業的経営体)であり厳密な意味で「販売農家」に限ると3,566戸となる。(自給的農家数1,536戸を加えて上記の総農家数5,102戸を構成する。)

また、個人経営体の3,611経営体に、団体経営体(法人など)52経営体を加えて、3,663経営体が郡山市における2020(令和2)年時点の農業の担い手の数となる。法人は、42経営体であり、2015(平成27)年の22経営体から大きく数を増やしている。

このように幅広い態様をもつ今日の農業の担い手像を数字の面でどう捉えるかは、この20年間で様々に模索されてきており、本稿ではこれ以降は、3,663ある農業経営体を基準としていく。

図2に、「6次産業化推進計画」より、地目別の農地面積(経営耕地面積)の2000(平成12)年から2020(令和2)年までの5年ごとの推移を示す。水田の面積も減っているが、畑と果園地(果樹園)の面積が大きく減少している(畑は2000(平成12)年で1,746haから2020(令和2)年で950ha、果園地(果樹園)は192haから80ha)。これは、水田の場合には大規模な担い手(法人を含む)がこの期間に現れて、面積を拡大してきたことから担い手数が減少しても面積が大きくは減少していないが、畑・果樹園ではそのような新たな担い手による農地の活用が追い付いていないことを示している。

| 2013(平成25)年度 | 2020(令和2)年度 | |||

|---|---|---|---|---|

| 生産規模 | (参考)生産量 | 生産規模 | 産出額(千万円) | |

| 水稲 | 7,873 ha | 約43,000t | 7,111 ha | 985 |

| 大豆 | 50 ha | 72t | 72 ha | 6 |

| そば | 120 ha | 30t | 160 ha | 2 |

| 野菜 | 686 ha | 約18,000t | 432 ha | 477 |

| 果樹 | 118 ha | 約1,100t | 92 ha | 72 |

| 花卉 | 44 ha | 約2,700本 | 18 ha | 16 |

| 乳用牛 | 1,320 頭 | 生乳9,800t | 810 頭 | 68 |

| 肉用牛 | 4,640 頭 | 約2,800頭 | 5,513 頭 | 143 |

| 出所:2013(平成25)年度実績は第一次・食と農の基本計画、2020(令和2)年度実績は第四次・食と農の基本計画による。2020(令和2)年度の生産規模のうち作付面積(ha)は水稲については郡山市調べにより、大豆・そば・野菜は農林業センサスによる。果樹と花きの作付面積は2021(令和3)年度福島県普及指導計画による。乳用牛・肉用牛の頭数は農林業センサスによる。産出額は2019(令和元)年市町村別農業産出額から集計したもの。 |