郡山市内を詳しく見る二つの地図を示す。

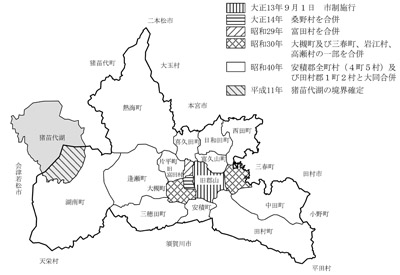

第一の地図は、市内を西田町・中田町・田村町・日和田町・富久山町・旧郡山・安積町・喜久田町・片平町・富田町・大槻町・熱海町・逢瀬町・三穂田町・湖南町に区分したものである。1924(大正13)年の市制施行以後の合併等の経緯も記されている(図4)。

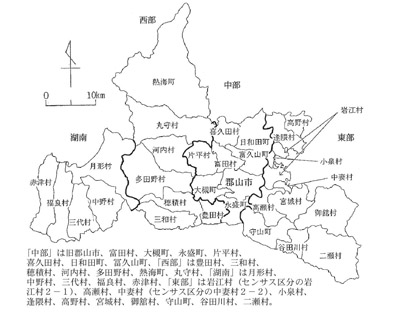

第二の地図は、1950(昭和25)年の農業センサス開始時点の旧村単位で区分したものである(図5)

熱海町・丸守村が現在の熱海町、多田野村・河内村が現在の逢瀬町、三和村・穂積村・豊田村西部の一部が三穂田町、永盛町・豊田村(一部を除く)が安積町、富久山町と小泉村(阿武隈川東岸)が富久山町、守山町・谷田川村・二瀬村・高瀬村南部の一部が田村町、宮城村・御舘村が中田町、高野村・逢隈村・岩江村北部の一部が西田町である。月形村・中野村・三代村・福良村・赤津村が湖南町である。

『郡山市史 続編4』の「農林水産業」での区分を踏襲し、図にあるように郡山市を「中部」「東部」「西部」及び「湖南」に区分する。ただし本稿では「西部」と「湖南」を一括して扱う。

2020(令和2)年実績で、市内の全3,633農業経営体の地区別の特徴を大まかに見る。

市内中部では、1,074経営体のうち、販売実績がある経営体が976経営体で、そのうち、300万円未満が751経営体(77.0%)、300万円以上1,000万円未満が164経営体(16.8%)、1,000万円以上5,000万円未満が58経営体(5.9%)、5,000万円以上が3経営体(0.3%)である。おおむね、市内全体と近い分布をしている。

市内東部では、1,384経営体のうち、販売実績がある経営体が1,283経営体で、そのうち、300万円未満が1,070経営体(83.4%)、300万円以上1,000万円未満が151経営体(11.8%)、1,000万円以上5,000万円未満が50経営体(3.9%)、5,000万円以上が12経営体(0.9%)である。おおむね、市内全体よりやや販売金額が低い方に分布しているが、5,000万円以上の経営体はむしろ比較的多い。

市内西部(湖南を合わせる)では、1,205経営体のうち、販売実績がある経営体が1,138経営体で、そのうち、300万円未満が764経営体(67.1%)、300万円以上1,000万円未満が263経営体(23.1%)、1,000万円以上5,000万円未満が104経営体(9.1%)、5,000万円以上が7経営体(0.6%)である。市内全体よりやや高い分布をしている。

経営耕地面積の規模別の分布を見ると、市内中部では1,074経営体あり、そのうち、0より大きく2ha未満は649経営体(60.4%)、2ha以上5ha未満は255経営体(23.7%)、5ha以上20ha未満は102経営体(9.5%)、それ以上が15経営体(1.4%)である。おおむね、市内全体の分布に近い。

市内東部では、1,384経営体あり、そのうち、2ha未満は1,138経営体(82.2%)、2ha以上5ha未満は183経営体(13.2%)、5ha以上20ha未満は37経営体(2.7%)、それ以上が4経営体(0.3%)である。約8割が2haを下回っており、面積で見ると小規模の経営体が多いことが分かる。

市内西部(湖南を合わせる)では、1,205経営体あり、そのうち、2ha未満は582経営体(48.3%)、2ha以上5ha未満は402経営体(33.4%)、5ha以上20ha未満は177経営体(14.7%)、それ以上が22経営体(1.8%)である。約2割が5haを超えて、面積で見るとやや大規模の経営体が多いことが分かる。

最も販売金額が大きかった農産物分類の区分ごとの割合を見てみると、市内中部で販売実績がある976経営体のうちでは、稲作が908経営体(93.0%)と市内全体の値よりもさらに大きな割合を占める。また露地野菜27経営体(2.8%)、施設野菜16経営体(1.6%)、果樹類5経営体(0.5%)、花き・花木5経営体(0.5%)、酪農1経営体(0.1%)、肉用牛9経営体(0.9%)である。

市内東部で販売実績がある1,283経営体のうちでは、稲作が988経営体(77.0%)と市内全体の値よりも低いが大きな値を占める。露地野菜101経営体(7.9%)、施設野菜44経営体(3.4%)、果樹類12経営体(0.9%)、花き・花木13経営体(1.0%)である。また、酪農18経営体(1.4%)、肉用牛62経営体(4.8%)と、畜産が多い。

市内西部(湖南を合わせる)で販売実績がある1,138経営体のうちでは、稲作が1,007経営体(88.5%)と市内全体の値に近く大きな割合を占める。露地野菜18経営体(1.6%)、施設野菜24経営体(2.1%)、また果樹類39経営体(3.4%)である。花き・花木7経営体(0.6%)、酪農19経営体(1.7%)、肉用牛8経営体(0.7%)である。

市内の各地域では土壌や気候・歴史の中で個性ある農産物を発展させてきた。郡山市産というより、市内の町名や地域名と密接に結びつきながら発展してきた農産物も数多い。

熱海町は県内でも有数の日本梨の産地であり、また郡山市の果実生産の中の主要な品目となっている。JA(郡山市農協、2016(平成28)年3月から福島さくら農協郡山地区)によって梨の選果場が運営され、また県中農林事務所によって2017(平成29)年から梨の栽培の技術向上のための研修講座である「郡山梨塾」が開催されるなど、農家の生産部会とJAと県の普及部が一体的に振興に取り組んできた。

2018(平成30)年9月、第59回福島県農業賞が湖南町の小山忠義・忍夫妻に授与された。小山氏は湖南町で水田と畑作の複合経営をし、野菜は夏の冷涼な気候と排水の良い土質を生かした「布引大根」の生産と、冬季は雪深い地域特性を生かした「雪下キャベツ」などに力を入れ、郡山市におけるJAなどの農産物直売所の運営にも尽力してきた。

片平町では、本県のオリジナルのイチゴ品種「ふくはる香」を精力的に栽培・加工している「うねめ農園」を中心に、片平町をイチゴの町にしようと取り組んでいる。

市内中部や西部の水田地帯では、大規模経営体も実績を伸ばした。日和田町の「アグリサービスあさか野」では、本県の水田メガファーム事業の郡山地域の実証主体に認定され、2017(平成29)年度に設置された「郡山地域農業技術革新推進協議会」の下、ICT技術を用いた田植え機や収量コンバインなどの先端農機が導入された。

2022(令和4)年2月、阿久津町(旧郡山)で保存会によって栽培されている伝統ある「阿久津曲がりねぎ」が、本県において、南会津町の「南郷トマト」についで2番目となる農林水産省の地理的表示(GI)保護制度に登録された。明治時代以来の歴史を持ち、粘土質の土壌に適応するネギ栽培技術と固有の品種を守ってきたことが評価された。

同じ阿久津町では、2020(令和2)年1月に開催された福島県の「JA福島さくら肉牛枝肉共励会」において武田ファームの牛が最優秀賞他、上位3賞を受賞したことも特筆される。同ファームは、郡山市産のブランド和牛「うねめ牛」の確立に中心的な役割を果たしてきた。阿久津町の地形・気候・自然条件を生かした肉牛生産が郡山市の畜産業を代表するブランドとなったものである。

地域の個性を生かした地域振興の観点からは、農産物直売所が、各地区の気候や土壌を生かした特徴ある新鮮な農産物の販売と地域活性化に重要な役割を果たしてきたことは重要である。郡山市においては表2に一覧を示す農産物直売所が農協・全農や各地区の農家グループによって活発に運営されている。

大槻町に拠点ほ場と直営の農産物直売所を置く鈴木農場は、隣接する逢瀬町にほ場を持つことから、農産物直売所「ポケットファームおおせ」の出荷者に対して特色ある野菜の生産指導を行い、地域活性化につながっている。2018(平成30)年には、逢瀬公園の「おうせ茶屋」で提供している郷土料理のキャベツ餅を改良した「キャベツ餅スティック」(揚げ春巻き風)に、通常のキャベツ以外の個性あるキャベツ類を用いるさらなる改良が加えられた。これは鈴木農場・福島大学との共同研究によるもので、逢瀬町の独自の食文化の新たな形での発展に寄与している。

| No. | 直売所名 | 開設場所 |

|---|---|---|

| 1 | おはよう市場 | 郡山市開成1-24-1 (郡山総合体育館西側駐車場) |

| 2 | 西田町夕焼け市 | 郡山市西田町三町目仁王ヶ作39-1 (セブンイレブン郡山西田町店駐車場) |

| 3 | 郡山東部ニュータウン朝市 | 郡山市緑ヶ丘東3-2-1 (郡山市東部地域子育て支援センター駐車場) |

| 4 | 花・野・果パレット市 | 郡山市安積町荒井方八丁33-1 (ヤマダ電機NEW郡山南店駐車場) |

| 5 | JA福島さくら富田ふれあい朝市 | 郡山市富田町字愛宕前46 |

| 6 | JA全農福島農産物直売所愛情館 | 郡山市朝日二丁目3-35 |

| 7 | 影山農園 | 郡山市片平町字福内29 |

| 8 | 鈴木農場 | 郡山市大槻町字北寺18 |

| 9 | ポケットファームおおせ | 郡山市逢瀬町多田野字下町屋101 |

| 10 | 湖南四季の里 | 郡山市湖南町字家の北9 |

| 11 | 農産物直売所 ベレツシュ | 郡山市喜久田町字四十坦6-47 |

| 12 | 中田町生産物直売所 | 郡山市中田町下枝字久保210(旧中田行政センター跡地) |

| 13 | JA福島さくら農産物直売施設あぐりあ | 郡山市安積町成田一丁目20-1 |

| 14 | JA福島さくら農産物直売所 旬の庭 | 郡山市大槻町字殿町64-1 |

| 出所:郡山市農林部園芸畜産振興課(2023)『第2期郡山市6次産業化推進計画』 |