2011(平成23)年3月に本県浜通り地域で発災した地震・津波に起因する原子力発電所の事故は、放射性物質の拡散により、郡山市の農林水産業へ様々な影響を与えた。その影響のうち最も直接的なものとしては、食料品の出荷制限がある。本『郡山市史 続編5』の対象期間である2012(平成24)年4月以降において、主要な核種としては放射性セシウムが対象となる。

食品衛生法により2012(平成24)年4月以降、一般食品中の放射性セシウム濃度基準値が1kg当たり100Bq(牛乳と乳幼児の食品は50Bq)と定められた。この基準の適用により福島県内外を問わず自治体または地区ごとに出荷規制が政府(厚生労働省)によって発令され、また条件が回復すれば厳格な検討にもとづき解除された。郡山市において出荷が制限された市内産の農林水産物の一覧は『資料編』(第5編・5-2)の通りである。

自然環境そのものを生産現場あるいは生産基盤として食料を生み出す農林水産業は、原発事故から甚大な影響を受けざるを得なかった。つまり農林水産業では、生産・出荷する食料品の安全性の確保のためには、生産する基盤である環境(農地や用水、また森林・河川・ため池など)や肥料・飼料等の生産資材、また生産・加工の設備等の放射性物質の汚染が幾重にも問題となり、多方面におよぶ対策に膨大な労力と資源が投じられ、行政・民間事業者・市民それぞれに多大な負担がもたらされた。

市内産農産物の安全確保では、市内の農業者を対象として、市農業委員会が窓口となり、市園芸振興センターにNaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレーション検出器を設置し、2011(平成23)年10月からは持ち込まれた農産物と農地土壌の放射線量を測定できる体制を整えた。

また、郡山市総合地方卸売市場では2012(平成24)年4月から市場出荷者、入場卸売業者、仲卸業者及び関連事業者を対象に、市場で取り扱う農林水産物と加工品の測定を同じ検出器を設置して受け付けを開始した。

公的機関の他に民間の取り組みとして、喜久田町の農産物直売所「ベレッシュ」が、2012(平成24)年10月に同じ検出器を設置し、販売する農産物の安全確認ができるように整備して、行政の検査を補完することで農業者及び市民の安全や信頼の確保に貢献した。

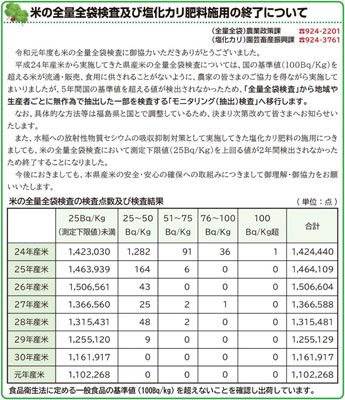

米の場合は、2011(平成23)年は避難区域を除いて中通り・会津・その他の地域では作付けがなされたが、中通り北部で同年の暫定規制値である1kg当たり500Bqを超過する地区が続発し、該当する地区は、翌2012(平成24)年以降厳しい管理下で再開を目指す対象地とされた他に、県内全域で、水田におけるカリウム資材(塩化カリウム材等)の施用に代表される吸収抑制対策の全面実施とともに収穫後に出荷前の全量全袋検査が全域で行われるという空前の規模の対策が取られた。

郡山市の2012(平成24)年以後の検査袋数は『資料編』(第5編・5-5-7)の通りである。毎年、30kgの玄米の袋で100万袋以上(重量にして総計3万t以上)の出荷用の米すべてが検査されており、2019(令和元)年度まで8年間にわたって続けられた。2020(令和2)年度からの実施主体はJA郡山市(後に述べる合併後はJA福島さくら郡山地区)等である。2020(令和2)年度からは全量全袋検査とともに一律的なカリウム施用も当初の役割を終え、同じ形での実施はなくなった(図10)。

検査の中で、基準値(1kg当たり100Bq)を超過した事例としては、郡山市の場合は1件である。初年度の2012(平成24)年の出荷前の検査により、富久山町で11月に基準値超過が検出され、一時的に同地区に対して出荷制限が出された。県が生産者・ほ場・収穫物の明確化、低減対策と出荷前の全量全袋検査による安全管理の徹底という対策を方針化することにより、県内の他地区での同様の事例と共通して、同月内に即座に解除されている。

生産の基盤である農地そのものの放射性物質汚染への対策としては、2011(平成23)年度までを対象に記載した『郡山市史 続編4』の「農林水産業」の中では、「『郡山ふるさと再生除染実施計画』の中で、水田6ha、畑地1ha、樹園地38haの農地除染を行い、2012(平成24)年度の本格展開へのデータを集めた」と記載したが、その後、『資料編』(第5編・5-4-7-1)の通り、2012(平成24)年度から2016(平成28)年度までの5ヵ年で水田・畑地・樹園地・牧草地合わせて4,555haを対象に除染事業が実施されている。これは市内の農地(経営耕地面積)の約4分の3を占める規模となった。(なお、空間線量率毎時0.23μ㏜を基準とし、湖南町・中田町・田村町は対象地とはならなかったためこの母数に入れていない。)

除染は空間線量率を引き下げることと、農作物の安全管理をすることの両方の目的で行われた。政府が示した三つの手法(「深耕」=ロータリーで地中の深い層まで耕起する方法、「反転耕」=プラウにより表層と深部を入れ替える方法、「表土除去」=バックホーにより地表5cmの表土をはぎ取る方法)の中で、地権者の意向や、空間線量率によって場所ごとに選ばれるが、郡山市では結果的に「深耕」が大半を占めた。深耕の場合は空間線量率を低減する効果は限定的であるが耕盤を破壊することがなく除去土壌が堆積することもないためである。また、土壌全体が保持されるため肥沃度が大きく損なわれることがない(その分、放射性物質の残存や空間線量率の高止まりが起こりがちではある)。また、既に耕作をしている農地では表土除去はできないことも加味して方法が検討された。

2012(平成24)年以後に該当する郡山市の農林水産物の出荷制限は、『資料編』(第5編・5-2)を見れば明らかなように、野生の山菜・キノコや河川の渓流魚、野生動物などの天然のものに限られ、その根本的な対策は自然環境や生態系の回復とともに長期的視点で講じていくこと以外にはないが、生業としての農林水産業のいち早い再開という面からは、栽培や養殖・飼育など、自然環境中の放射性物質を遮断する形で管理できる生産方法(培地や飼料も外部調達にすること)への迅速な切り替えが重要な課題となった。

『郡山市史 続編4』の「農林水産業」の末尾で記述した肉用牛の2011(平成23)年の汚染稲わらの給餌を原因とする規制値超過の問題は、同年内に、飼育方法の全面的見直しと出荷全頭の検査が義務付けられることによって規制は解除されている。安全管理を最優先する見地からは、自然環境に由来する飼料や敷料を家畜の飼育環境から切り離すことが必要となったが、それは生産費用を高じさせることと、豊かな自然の資源を活用できないこと、ひいては家畜が本来発揮してきた資源循環上の役割を後退させかねないものでもあった。後述する田村町のふるや農園が自然環境(里山)を活用した養豚を開始したことは、この点をめぐって問題を投げかけるものであった。

ここで、郡山市の農林水産業の中から、農業における西田町の青肌大豆、田村町の放牧養豚(前出のふるや農園)の2事例に焦点を当てる。この2事例は、郡山市の農林業が、原発事故の影響をどのように受け、どのようにその克服に向かったか、さらにその克服の過程の中から郡山市及び福島県の農林業の新たな可能性の萌芽がどのように生まれてきたかをそれぞれ特徴的な形で示すものである。