郡山市における水産業として内水面における養鯉業がある。溜池を活用した養殖が特徴で、歴史的には、蚕を飼育して絹糸を生産する養蚕農家が多かったことから、市内に多く存在した農業用水用の溜池で鯉を飼育して、蚕のサナギ(絹糸生産の副産物)を給餌すると鯉がよく太り、農村部に貴重なタンパク源がもたらされたことから発展したとされる。

県の水産要覧(2019年版)をもとにした郡山市の資料では、鯉の養殖池は市内に27ヵ所(市内の事業者が養殖を行う本宮市及び須賀川市の池を除く)ある。代表的なものに、五百淵(字山崎)、美女池(大槻町)、葉ノ木池(三穂田町)、北沢池(逢瀬町)がある。

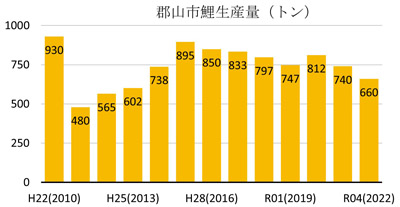

『郡山市史 続編4』において、2005(平成17)年のコイヘルペスの蔓延の被害とその克服について記述したが、それを乗り越えたすぐ後には、東日本大震災の影響が襲った。生産数量の2010(平成22)年から2022(令和4)年までの推移を図29に示す。

図から分かるように、震災からの影響を超えて、年間生産量で約700t規模を維持している。全国の自治体ごとの生産量の厳密なまとまった統計はないが、郡山市の調査によると単独の自治体の鯉の生産量は茨城県行方市を抑えて全国1位であるとされる。

市では2015(平成27)年に農林部園芸畜産課内に鯉係を設置し、キリングループの「復興支援 キリン絆プロジェクト」の支援を受けて「鯉に恋する郡山プロジェクト」を自治体主導・地域ぐるみの方式で開始した。なお「鯉に恋する郡山」の標語は2021年(令和3)年1月に登録商標を取得した。

プロジェクトでは、市内の飲食店の料理人を養鯉場に招いて交流したり、日本調理技術専門学校(日調)や市内の飲食店と協力しての鯉料理の試食会・新規開発や、鯉キャンペーンなどを実施した。

2016(平成28)年10月に郡山市のビッグパレットふくしまで開催された「こおりやま産業博(KORIYAMA EXPO 2016)」では、市内産の米「あさか舞」に鯉の切り身の天ぷらと野菜天を載せた「安積開拓丼」が人気を博した。これはハンガリーにおける鯉の調理方法を参考に開発されたものであった。

この成功を足がかりに、広く鯉の天丼を普及するために2017(平成29)年1月に、郡山市役所の食堂で、「恋する鯉丼」が提供されて定番メニューとなった。また同年2月に、「鯉食キャンペーン」を市内14店舗で開始し、合わせて鯉料理の普及のための雑誌『KOIKOI(こいこい)Magazine』を創刊した。

郡山市農林部では、同年2月にハンガリー視察団を派遣した。視察団は、鯉料理や、同国の「食べる国宝」とも言われるマンガリッツァ豚、そしてそれらの特色ある国産の食材を活用することで固有の食文化を発展させ、食産業と観光業振興につなげていることを学び、同国との間で交流を継続することと、交流の成果を郡山市の産業・観光政策に生かしていくことを方針化している。

また筆者も市農林部と連携しながら、同年9月にハンガリーのデブレツェン大学農学部を訪問し、マンガリッツァ豚協会による国産豚の保存と普及の状況や、ワインなどの同国の食文化の調査を実施した。

郡山市における養鯉業の振興と鯉食文化の普及は、伝統ある溜池を用いた鯉の養殖の復活を期することから始まり、2015(平成27)年の鯉係の設置、「鯉に恋する郡山プロジェクト」の開始を経て、ハンガリーとの研究交流や、ワインとも合わせた郡山市の食・農・観光業の発展に向けた新たな動きに進展しつつある。

2019(令和元)年10月の「こおりやま産業博2019」では、広域圏への広がりも意識した組み立てとなり、その中で、鏡石町の岩瀬農業高校の生徒たちによって開発された鯉の肉のソーセージを用いたホットドッグ「鯉ロール」が注目された。

図31 こおりやま産業博2016

正月荘では、鯉をフライにするハンガリー料理を学び、天丼に応用した。

開拓丼には、市内産のカボチャ・大葉の天ぷらも添えられた。

出所:こおりやま産業博実行委員会(2017)『こおりやま産業博2016 実績報告書』

図32 マンガリッツァ豚協会のトート会長(中央)と、デブレツェン大学農学部長(右)と筆者(左)

在来種であるマンガリッツァ豚を産官学連携によって一時期の低落から復活させ、今は「食べる国宝」として国民のものになり、首都ブダペストの観光客向けレストランなどでも人気が定着していることをトート会長は力説した。

2017年9月、ハンガリーのデブレツェン大学農学部で。

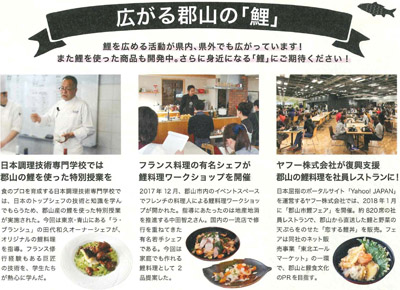

図33 「広がる郡山の『鯉』」特集

日本調理技術専門学校が鯉料理の特別授業を開催したことなどが伝えられている。

出所:郡山市農林部園芸畜産振興課(2019)『KOIKOI(こいこい)Magazine』特別号