2014(平成26)年9月に、福島大学が農学系教育研究組織(当時は名称未定)の開設を検討しているという報道が出たことから、県内自治体にキャンパスや付属研究施設の誘致の動きが現れた。さらに翌2015(平成27)年に入り、福島大学が正式に農学系人材養成機能調査室を発足させて2018(平成30)年度の開設を目指して調査を開始したことから、郡山市では特に誘致の声が活発化し、年度末の2016(平成28)年3月に、市長、市議会議長の連名による市への誘致の要望書を福島大学の中井勝己学長に渡している。

この要望書には、郡山商工会議所、JA福島さくら(旧JA郡山市、JAたむら、JAいわき市、JAいわき中部、JAふたばの5JAが同月に合併)、他に、耶麻郡猪苗代町、石川郡平田村、同・浅川町、田村郡三春町、同・小野町、双葉郡富岡町、同・川内村などが名前を連ねている。要望の理由として、交通の利便性が良いこと、県農業総合センターなどの研究機関や大学が複数立地しており連携しやすいこと、農・工・商業がバランスよく発展していることを挙げた。同年6月に市農業委員会も追加で同様の要望書を学長に出している。さらに同月末、郡山市長が市有地の無償貸与や既存の市有施設の活用などを盛り込んだ最終的な立地案を大学へ提出し、市議会議長と副市長を伴って学長に直接説明している。

誘致合戦の過熱化の様相も呈したが結果は福島市の既存の福島大学キャンパス内(金谷川)に新たな農学系の学類を設置することが2016(平成28)年7月に決定され、また、開設時期の見込みが2019(平成31)年度に延びた。福島市を新学類の本部とする立地計画と合わせて、郡山市に、仮称であるが農学研究・実践活動センターを設置する案を学長が合わせて公表した。前年度に竣工した逢瀬ワイナリーの本格稼働を契機として市内農業の活性化・6次産業化が見込まれるという、本県でも顕著な新たな動向に連携していくことや、双葉・いわきの浜通り地域まで東西のつながりのハブになっている郡山市の立地を生かしつつ、震災復興に向けた研究成果の応用・実装に取り組んでいく中継地点、知見の集積と発信の拠点としての役割もセンター構想の中に込められた。

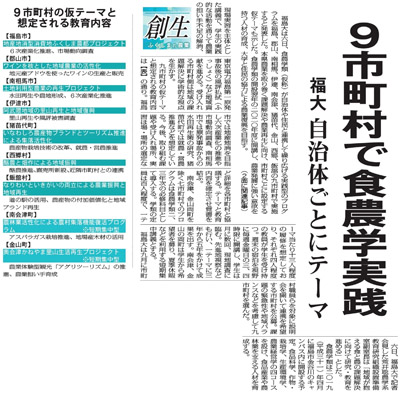

2017(平成29)年には、福島大学の調査室が改組して農学系教育研究組織設置準備室が発足し、カリキュラムを準備していく中で、同年8月に入って県内全自治体に対して「食農学類(仮称)・農学実践型教育プログラムについて」とするリリースを出し、「平成31年度設置構想中の食農学類(仮称)では、地域が抱える食と農の課題の解決に向けて、実地に即した教育・研究を実践する「農学実践型教育プログラム」の開講を計画しています。福島県下の7地域程度をフィールドとする予定です」と表明し、「原子力災害からの農山村再生、地域ブランドの確立、もうかる福島型地域営農システム作り」などのテーマを例示して、自治体単位での学生の研究の実践のためのフィールド設置の募集に関して告知した。

その後、2017(平成29)年12月に、福島市・郡山市・猪苗代町などの9ヵ所の自治体が選定された。郡山市では、福島大学との協議により、学生たちが研究の実践をしていくテーマは「ワインを核とした地域農業の活性化」と設定された。それは、別項で記載しているように、2015(平成27)年に郡山市で逢瀬ワイナリーが竣工し、同年に市内各地で苗木が植樹されたワイン用ブドウの初収穫が2018(平成30)年の秋に予定され、その原料を用いて醸造した初の郡山産ワインの誕生が2019(平成31)年の春に見込まれるため、その波及効果を市内の食・農の活性化に結びつけようという意図が込められていた。

2019(平成31)年4月に「食農学類」が開設され、その中の2~3年生の科目である農学実践型教育プログラムが2020(令和2)年10月に開始した。郡山市では、設定していたテーマに沿って、ワイン用ブドウの栽培の研究(栽培管理の課題、糖度と酸度の調査、病虫害予防、廃菌床堆肥の有用性の検証など)、ワインや洋食の調理に合う郡山市産トマトの甘みと酸味をバランスよくする土づくり研究やワインの種類ごとのトマトとのペアリングの課題、逢瀬ワイナリーのワインの官能評価値と成分値との相関関係の分析、土壌条件を加味した分析などの個別的課題が1年半にわたって取り組まれた。

初年度の最終報告会は、2022(令和4)年1月、郡山市音楽・文化交流館(ミューカルがくと館)において開催され、市内及び隣接する自治体から、農業・飲食・観光業の関係者や行政・商工業の関係者、そして高校生や学生たちが多数参加して活発な議論が行われた。