郡山市における林業経営体の動向を農林業センサスによって2010(平成22)年と2020(令和2)年で比較する。

2010(平成22)年は、市内の林業経営体数は203経営体で、そのうち個人経営体が188、会社や森林組合や財産区などの団体・法人が15である。東日本大震災を経た2020(令和2)年は、市内の林業経営体数は48経営体で、そのうち個人経営体が33、会社・団体・法人等が15と、個人経営体数が大きく減少している。

2010(平成22)年の林産物販売では、15経営体で販売実績があり、販売内容は、用材(立木)5、用材(素材)2、ほだ木用原木9、特用林産物(キノコ、タケノコ、炭など)2である(複数回答あり)。188経営体は販売がない。

2020年の林産物販売では、7経営体で販売実績があり、販売内容は、用材(立木)1、用材(素材)6である。ほだ木用原木、特用林産物は販売した経営体がない。41経営体は販売がない。

販売金額の規模による区分で2010(平成22)年の販売実績のある15経営体の内訳を見ると、50万円未満9経営体、50万円~100万円未満1経営体、300万円~500万円未満1経営体、500万円~700万円1経営体、1,000万円~1,500万円未満2経営体、5,000万円~1億円未満1経営体である。

同じく、2020(令和2)年の販売実績がある7経営体の内訳を見ると、50万円未満1経営体、100万円~300万円未満3経営体、300万円~500万円未満1経営体、500万円~1,000万円1経営体、1,000万円~3,000万円未満1経営体、それ以上はいない(区分が変わっている)。

この10年間の郡山市における林業経営体数の大幅な減少は、2011(平成23)年の東日本大震災と、2019(令和元)年発生の令和元年東日本台風の影響が複合しているものと考えられる。中間地点である2015(平成27)年の同センサスによれば、市内の林業経営体数は116、個人経営体は111、会社・団体・法人等が5であり、116経営体のうち販売がある経営体が5である。そこから5年間で、個人経営体がさらに大幅に減少し、会社・団体・法人等に関しては増加している。

2011(平成23)年の東日本大震災に伴う原子力発電所の事故が本県の森林・林業に及ぼした影響は多岐に渡り、森林汚染、森林の管理作業の制限、循環的な資源利用(例えば製材所の樹皮を堆肥や燃料に再利用すること)の制約などに及ぶ。薪炭の生産は、放射性物質の管理上、特に浜通りでは厳しくなった。また、中通りであっても、キノコ生産用の原木生産や、菌床用のオガ粉生産は強く制約された。このような一つひとつの要因が、森林の保全と活用を全般的に停滞させた。

2017(平成29)年の6月に、JA全農福島郡山営農事業所園芸センターと福島大学の食農学類(当時設置計画中)との間で、上記のような状況の下で県内産のオガ粉生産やそれを通じたキノコ生産の振興についての課題を協議・検討した。

同センターでは本県のシイタケ生産を底上げする目的で、新たなセンター開設の構想を持っていた。課題の検討では、先行して菌床栽培の資材の安定供給や栽培方法の普及を新センターが担うことにより、菌床シイタケの生産を県中地域等で促進しつつ、並行してオガ粉の安全な県内自給生産とそれによる菌床製造を検討すること、さらに県内の広葉樹の森林の活用とオガ粉生産と廃菌床堆肥の農業での活用を結びつけていくことなどの課題が共有された。JA全農福島のシイタケ新センター構想は、「菌床しいたけイノベーションセンター」として、2018(平成30)年10月に日和田町において実現し、新規就農者の研修機能や高機能ハウスの設計・施工とそれを活用した周年栽培の技術普及も担う本県の拠点として出発した。

別項で詳述する2019(令和元)年発生の令和元年東日本台風の洪水被害は、郡山市における防災の観点からの森林・林業の必要性を強く意識づけた。

2020(令和2)年に新たに創始された郡山市の「SDGsアワード」は、木材利用の推進における貢献を表彰する見地から、田村町に事業所を立地する藤寿産業に贈られた。授賞理由は、「地域材を使用した木材振興と木質空間の新たなカタチの提供」とされ、同社が持つ高い技術力によって地元木材や国産材の活用を推進し、森林・木材産業の振興と、都市における木材を用いた新たな価値形成に顕著な貢献を果たしているものと評価された。

なお、本県の林業試験場が安積町に開設されたのが1969(昭和44)年であり、また、きのこ振興センターが1994(平成6)年に併設された。さらに木材加工の部門も拡充し、2000(平成12)年に林業研究センターに改組した。以上の経緯から、郡山市は本県の林業・木材生産・キノコ生産の技術開発や普及の拠点となってきた。東日本大震災の後も、各事業部門での協同組合(森林組合、木材加工協同組合、農協・全農など)とも協力して放射性物質対策の策定や林業振興策の推進の役割を担ってきた。

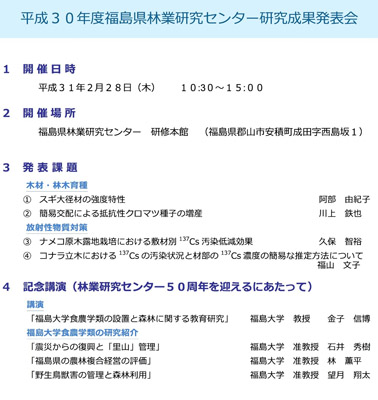

2019(平成31)年3月、上記の県林業試験場の開設から50周年と、福島大学食農学類の開設を同時に記念して、林業研究センターにおいて研究成果報告会を開催した。センターからは、木材開発や育種の研究の成果、またキノコ原木栽培の復活に向けた放射性物質対策の成果が発表され、福島大学からは、食農学類における森林に関する教育研究の計画や、里山管理、農林複合経営、野生動物対策の研究成果が発表された。

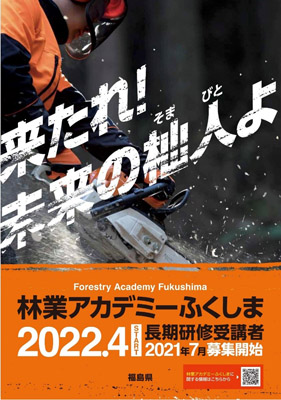

同センター50周年に当たって踏み出された県の林業振興行政の新たな目玉として、林業現場や自治体林政の新たな担い手育成のための林業アカデミー構想が登場し、2019(令和元)年6月に、県の中に「林業人材育成機能検討会」が発足した。

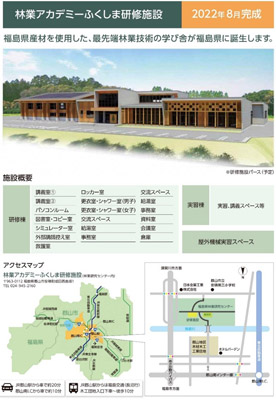

検討会の中間的成果として、「林業の人材育成に関する基本構想」が2020(令和2)年2月にまとめられた。そこでは、新たな人材育成の課題を整理するとともに、その拠点として、安積町の林業研究センター敷地内に研修棟と実習棟を建設することとされた。併せて、2021(令和3)年、短期研修開講(すなわち一般に個別で受講できる単発の講座の開始)、2022(令和4)年4月、長期研修開講(すなわちアカデミー1期生入学)という予定が公表された。

2020(令和2)年12月の県議会で、「林業アカデミーふくしま」の呼称が明らかにされた。翌2021(令和3)年度は、短期研修が開始されるとともに、2022(令和4)年度からの1期生募集が行われた。

図35 日和田町の集落営農法人「アグリプロ八丁目」の出荷最盛期を迎えた菌床シイタケ (北研による上面栽培)

全農の菌床しいたけイノベーションセンターでは北研方式の栽培を中心として「愛情しいたけ」のブランド化を進めている。2017年12月(福島大学資料)