a 東北地方における工業の特徴

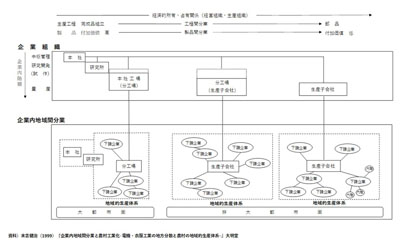

高度経済成長期の末期にあたる1960年代後半から、大都市圏における労働力不足(賃金上昇)や地価高騰などによって、製造業大企業の傘下にある工場の地方分散が活発化した。また、郡山市も1964(昭和39)年に新産業都市に指定された全国総合開発計画をはじめとする地域開発政策の全国的な展開によって、地方圏においても交通網や工業団地などのインフラ整備が進展し、工場の地方分散の動きを側面から支えた。工場の地方分散を担った中心的な業種は、電気機械工業などの組立型工業や衣服(アパレル)工業であった。電気機械工業の場合、図1で示したように、本社、研究所、本社工場(マザー工場)などの企業組織のなかでも管理・生産の両面にわたる高度な機能を大都市圏に置き、低付加価値の標準品の量産や部品生産、部分工程を担当する分工場や生産子会社を非大都市圏の都市部に配置した。製造業大企業は、こうした地域間分業体制をとることで、非大都市圏における相対的に安価な労働力と工場用地の確保を可能にした(末吉健治(1999)『企業内地域間分業と農村工業化–電機・衣服工業の地方分散と農村の地域的生産体系–』大明堂)。

企業内地域間分業の進展は、公共事業の拡大と並んで、非大都市圏における地元就業機会を拡大していった。こうした1970年代における地方経済の成長を安東は、「発展なき成長」と特徴づけた(安東誠一(1986)『地方の経済学–「発展なき成長」を超えて–』日本経済新聞社)。研究開発機能などの頭脳部分を欠いた工業化や財政による所得のトランスファー(公共事業)は、地方経済の大企業や中央政府への従属を深め、新たな形での構造的問題を累積させたと捉えられたのである。まさに、既存の地理を基礎に、新たな地理が創出されたわけである。こうした構造のもとにある非自律的・非自立的な地域経済は、「分工場経済」と表現されることもある。進出企業自体の動向を地元自治体がコントロールできないからである。当該地域からの事業撤退などを巡って問題となる側面である。

東北地方の工業は、以上のような特徴をもつがゆえに、1990年代初頭にバブル経済が崩壊し、大企業の海外進出が本格化すると、急速に縮小することになった。しかし、2014(平成26)年前後からは、海外の進出先で相対的に人件費が高騰したことや円安が進行したことから、主として国内需要に対応するために、製造業の国内回帰が指摘されるようになった。また、2011(平成23)年の東日本大震災からの復興を目的に、再生エネルギーなどの研究機能が拡充されるようになっている。地方工場において研究機能を強化する動きは、民間の製造業にもみられるようになってきており、郡山市においても従来の弱点であった「頭脳部分を欠いた工業化」を転換する動きとして注目される。

b 自動車産業の展開

もう一つ、この10年間で注目される工業の動きは、東北地方においても自動車の完成車工場が整備され、関連企業を含めて自動車工業が本格的に展開し始めたことである。

1960年代後半からのホンダ系、日産系の部品メーカー進出を別にすれば、東北地方における自動車生産は、1993(平成5)年に関東自動車工業(株)が岩手工場(金ヶ崎町)を新設し、完成車の組み立てを開始したことにより本格化した。 比較的進出時期の早い事例として、1968(昭和43)年に福島県に進出した関東精機(株)(現、カルソニックカンセイ福島(株))、1969(昭和44)年に宮城県に進出した(株)京浜精機製作所(現、(株)ケーヒン)などがある。その後、(株)ケーヒンは宮城県南部に研究開発機能を整備するなど、当該地域を拠点化している。

完成車生産については、1995(平成7)年3月にはセントラル自動車(株)が宮城工場(工機部門)を新設し、さらに2011(平成23)年1月には宮城工場を稼働させた。同社は、同年6月に宮城県大衡村に本社を移転している。こうして,2012(平成24)年7月に関東自動車工業(株)とセントラル自動車(株)、トヨタ自動車東北(株)が統合されてトヨタ自動車東日本(株)が設立されると、東北地方以外の既存工場では規模縮小・生産終了が計画され、岩手県、宮城県にコンパクトカーの完成車の組み立てが集約されることになった。その結果、東北地方における完成車生産は2012(平成24)年以降、50万台を超える規模となった。

| 企 業 名 | 操業年 | 所在地 | 従業員数 | 主要生産品目 | 分工場(操業年) |

|---|---|---|---|---|---|

| アイシン東北(株) | 1992年 | 岩手県金ケ崎町 | 480 | 各種アンテナ等電子系部品,各種バルブ等機関系部品 | |

| トヨタ紡織東北㈱ | 1993年 | 岩手県北上市 | 903 | 自動車内装品 | 金ケ崎町(’03),大衡村(’11) |

| TBソーテック東北㈱ | 1989年 | 岩手県奥州市 | ー | 座席用カバー | 福島県伊達市(’14) |

| ハヤテレ東北㈱一関工場 | 2011年 | 岩手県一関市 | 80 | フロアカーペット,ルーフライニング | |

| ㈱デンソー岩手 | 2012年 | 岩手県金ケ崎町 | 831 | 車載用半導体部品 | |

| 豊田合成東日本㈱ | 2013年 | 宮城県栗原市 | 116 | シーリング部品 | 金ケ崎町(’06) |

| 東北シロキ㈱ | 2013年 | 宮城県大衡村 | 22 | ウインドレギュレーター,シートリクライナ | |

| 太平洋工業㈱栗原工場 | 2010年 | 宮城県栗原市 | 102 | ボディー部品,バッテリー部品 | 栗原市('14) |

| トヨテツ東北㈱ | 2010年 | 宮城県登米市 | 304 | ボディー部品 | |

| 中央精機東北㈱ | 2010年 | 宮城県大衡村 | 59 | スチールホイール | |

| プライムアースEVエナジー㈱宮城工場 | 2010年 | 宮城県大和町 | 900 | ニッケル水素蓄電池 | |

| ㈱デンソー福島 | 2011年 | 福島県田村市 | 372 | カーエアコン |

| 資料)https://www.tohoku.meti.go.jp/s_car/pdf/141104_2.pdfを参考に各社HPより作成 |