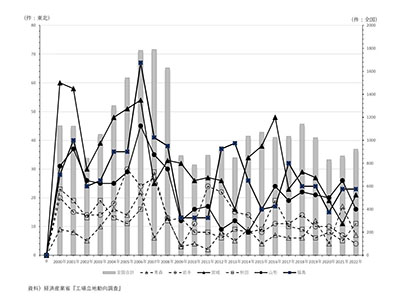

図2は、敷地面積1,000平方メートル以上の工場を対象とした立地動向を示したものである。まず、全国の動向をみると、2002(平成14)年を底に2007(平成19)年まで増加傾向にあり、年間1,500件を超える水準にあった。しかし、2008年のリーマンショック以降、新規立地件数は低迷し、年間1,000件前後で推移している。

東北6県の立地動向は、当然のことながら全国の動向と連動しているが、リーマンショック前から続く、北東北(青森県、岩手県、秋田県)と南東北(宮城県、山形県、福島県)のコントラストは維持されている。2017(平成29)年以降、北東北では年間10件前後、南東北では20件前後で安定している。2011(平成23)年の震災・原発事故をきっかけにして福島県の立地は低迷したものの、2015(平成27)年以降、回復してきている。また、届け出件数は回復傾向にあるものの、2014(平成26)年頃より、資材高騰、作業員不足の影響で工場建屋の着工時期の遅れが懸念されるようになっている(『福島民報』2014年10月9日)。

福島県の工業立地については、福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想との関連で、エネルギー関連産業の進出が顕著であり、福島県の「ふくしま産業復興企業立地補助金」、国の「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」、国の「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金」が活用されており、立地企業の各年4割~6割がこれらの補助金を利用しているといわれている(『福島民報』2018年1月26日)。2012(平成24)年の場合、工業立地届け出件数のうち6割が「ふくしま産業復興企業立地補助金」を利用したとされている。補助対象は、用地取得や機械設備の設置費で、被災状況によって補助率が異なっており、郡山市は3分の1以内(大企業は4分の1以内)となっている(『福島民友』2012年12月29日)。こうした補助金が、県内への工場立地を下支えしているといえる。

郡山市ではその他にも工業用地の整備が進められている。1986(昭和61)年に開発構想が立てられた郡山西部第一工業団地の開発が始動し、2017(平成29)年に造成された(『福島民友』2013年2月2日)。分譲面積は77.7ha(開発面積147.7ha)の計画であり、参考までにその後の状況を述べると、第1期分の38.8haは2023(令和5)年8月に全区画が完売している。