a 鉄道

表3は、郡山市内の主な鉄道駅(JR東日本が公式サイトで乗客数を公表する有人駅)における日平均乗客数の推移を示したものである。新型コロナウイルス感染症が拡大した2020(令和2)年度以降は、各駅とも乗客数が大きく減少したものの、2009(平成21)年と2019(令和元)年度と比較すると、安積永盛駅は概ね一貫して増加、郡山駅も年度による増減はあるものの増加基調であったのに対し、磐梯熱海駅は減少基調にある。

東北新幹線は、2011(平成23)年3月5日に国内最速の時速320kmでの営業運転が可能なE5系車両の運用を開始し、同時に新たな種別「はやぶさ」が誕生した。E5系車両は、「やまびこ」や「なすの」にも充当されるようになったが、最速達列車である「はやぶさ」は全列車が郡山駅を通過する。一方、在来線でも車両の更新が進んだ。東北本線では、新型車両E721系1000番台が2016(平成28)年から2017(平成29)年にかけて順次投入された。2両で1編成のE721系とは異なり、同1000番台は、4両を1編成としたことで、車両定員を増やしている。磐越西線でも、2017(平成29)年3月のダイヤ改正で、E721系の運用が始まり、郡山駅・喜多方駅間のワンマン運転が行われるようになったほか、2020(令和2)年3月には、指定席(14席)を配置した快速「あいづ」を1日3往復の運行で開始した。また、2015(平成27)年の「ふくしまディスティネーションキャンペーン」を契機に、同年4月から、719系車両を改造した観光列車「フルーティアふくしま」の運行が郡山駅・会津若松駅間で始まった。「走るカフェ」をコンセプトに、株式会社青木商店(郡山市八山田)が運営する「フルーツピークス」が監修した福島県産フルーツなどを使用したオリジナルスイーツも提供され、好評を博したが、車両の老朽化に伴い、2023(令和5)年12月での運行終了が発表された。

さて、台風や地震により、郡山市内に乗り入れる鉄道が被害を受け、不通となった日が続いたことにも触れておきたい。2019(令和元)年10月12日の午後から翌日の未明にかけて、市内に接近、通過した台風19号では、土砂の流入や盛り土の流出など、在来線の被害が大きく、東北本線の安積永盛・矢吹駅間は10月28日まで、水郡線の郡山・常陸大子駅間は10月31日まで、磐越東線の郡山・小野新町駅間は11月5日までそれぞれ運休となった。また、福島県沖を震源とする地震のうち、2021(令和3)年2月13日の地震(マグニチュード7.3。市内の最大震度6弱)では、東北新幹線は那須塩原・仙台駅間が2月23日まで不通となったほか、翌年3月16日の地震(マグニチュード7.4。市内の最大震度5強)では、東北新幹線は郡山駅以南は3月22日までに復旧したものの、郡山駅・福島駅間の再開は4月2日となり、いずれも、東北本線で臨時快速列車が運行された。

b 乗合バス

表4は、郡山市内を運行する乗合バスの乗車人員の推移を営業キロ程や路線数、1日当たり運行回数とともに整理したものである。福島交通株式会社郡山支社及び会津乗合自動車株式会社郡山湖南営業所管内における数値を合算している。直近では、2012(平成24)年度に約587万人の乗車をピークに、2016(平成28)年度までは500万人台の乗車人員を維持したが、東日本大震災後に本市の人口が一時的に増加したことが背景にある。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛がアナウンスされた2020(令和2)年度以降は、300万人台まで減少している。郡山市内の乗合バスは、国や県、市からの運行費補助を受けていない「自主運行路線」が多くあり、2022(令和4)年4月1日時点では、62路線中47路線が該当する。運行本数ベースでは、全体の8割強を占めている(「郡山市総合交通計画マスタープラン」50ページ)ため、乗車人員の減少は、路線やサービス水準の維持を困難にする可能性がある。一方、市では、路線バスの運行が廃止された地域やバスの運行が乏しい地域を対象に事前予約制の「デマンド型乗合タクシー」を導入し、2022(令和4)年4月時点では、10地区(日和田町、熱海町の一部、西田町、田村町、安積町の一部、三穂田町、逢瀬町、喜久田町の一部、片平町の一部、中田町)11エリアまで拡大している。こうした運行形態は、人口密度が低い郊外地域で移動手段を確保する上で、合理的な手法の一つではあるが、自家用車利用の依存度を下げるためには、「自主運行路線」も含めたバスサービスの維持や改善に対しても、郡山市が計画的に関与していくことが求められる。

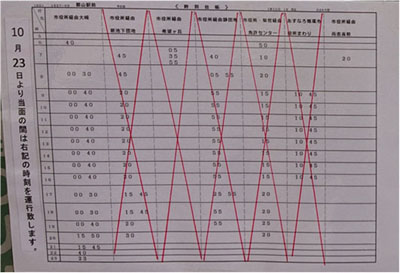

ところで、表4には、乗合バスの運行に関して国土交通省より許可を受けた道路等の延長を示す「営業キロ程」のほか、「1日あたり運行回数」の推移も記されているが、いずれも2021(令和3)年度は大きく減少していることが分かる。市内の停留所数も2018(平成30)年度には713ヵ所であったものが、2021(令和3)年度には564ヵ所となり、同年よりも営業キロ程が短かった2009(平成21)年度の637ヵ所と比べても少なくなっている。新型コロナウイルス感染症による乗車人員の減少や、郊外地域での「デマンド型乗合タクシー」への転換が主な背景であるが、2019(令和元)年10月13日の未明に発生した福島交通車庫の浸水被害が重なったタイミングでもあった。郡山市内に接近、通過した同年の台風19号によって阿武隈川や支流の逢瀬川が氾濫し、川のそばに立地する福島交通郡山支社は浸水被害を受け、車庫にあった165両中92両が水没したため、運休を余儀なくされた路線が多くあり、順次再開されたものの、全線での再開は、翌年4月1日である。

図1 浸水被害を受けた福島交通郡山支社

図2 運休便を知らせる郡山駅バスのりばの時刻表

同支社は、2011(平成23)年の台風15号でも約60台が水没する被害を受けており、今回の被害を受ける直前の2019(令和元)年10月7日には、保土谷化学工業と郡山市を含む三者で「災害時等におけるバス車両退避に関する協定」を締結したところであった。集中豪雨などの災害発生時にバス車両を退避させるため、郡山市の公共施設駐車場や、福島交通郡山支社に隣接する保土谷化学工業郡山工場の敷地を無償で提供する内容であり、台風19号の際も33両が保土谷化学工業に退避した。しかし、2011(平成23)年の台風15号による被害を上回る2mの浸水を受けたため、運休路線がなくなるまでに時間を要した。それでも、高速バス「福島~郡山線」(2019(令和元)年12月11日に運行終了を発表)と、市内を運行する「日本大学・徳定線」のうち、東北高校停留所・永徳橋詰停留所間(2020(令和2)年9月末廃止)以外は、定期運行を再開させている。なお、復旧にあたっては、都営バスから11両の中古車両の無償譲渡を受けるなど、全国の乗合バス事業者から協力を得た。