郡山市は福島県を代表する経済・商業都市であり、経済活動の活発さから「経済県都」と呼ばれている。自動車道や鉄道などの交通インフラが充実しており、首都圏・関東と福島県内、そして東北各地を結ぶ交流の拠点となっている。そのもとで、卸売業・小売業などの商業、化学工業や電気機械器具などの製造業、建設業、交通・運輸、金融業など各種商工・サービス業が総合的に発展してきた。

また、郡山市は県内有数の農業地域でもある。耕地面積(12,000ha、令和3年面積調査より)及び農業経営体数(3,663経営体、2020年農林業センサスより)はともに県内トップであり、稲作を中心にキュウリ・トマト等の野菜やナシ等の果樹の栽培も盛んである。農業産出額約150億円(2021(令和3)年の推計値)は、県内では果樹の一大産地を形成する福島市と伊達市に次いで3番目の規模である。このように郡山市では、都市(経済・商業地域)と農村(農業地域)が共存しており、その交点として豊かな「食」(食品産業、食文化)が育まれてきたことも特徴として挙げられる。

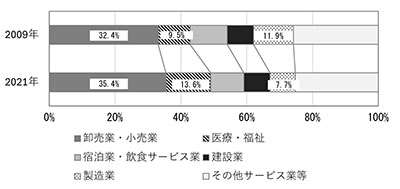

一方、産業構成のバランスについては近年変化もみられる(図1)。主要産業別の従業員数の構成比を震災前(2009(平成21)年)と最近(2021(令和3)年)で比べると、製造業で目立った減少がみられる一方、医療・福祉分野の増加が顕著である。このような製造業からサービス業や医療・福祉分野へのシフトは、2000年頃からみられる傾向であり、地域の雇用を支える中心産業が徐々に変化していることを示している。

とはいえ、郡山市は商業、製造業、サービス業、観光、農業などの各分野がバランスよく発展し、その多様な産業基盤が地域経済の安定と成長を支えている。こうした総合性や多様性を一層高め、産業間の連携を深めていくことが郡山市の産業政策には求められる。この点を踏まえ本節では、東日本大震災の復旧から地方創生の動きを経て、新型コロナウイルス感染症との闘いに至るこの10年の産業振興政策の動向と実施施策についてみていきたい。