連携中枢都市圏とは、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、「経済成長のけん引」、「高次都市機能の集積・強化」、「生活関連機能サービスの向上」を行うことを目的としている。これにより、人口減少・少子高齢化社会においても一定の圏域人口を有して活力ある社会経済を維持するための拠点が形成されるとされている。

2014(平成26)年12月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に連携中枢都市圏の形成を促進することと、その財政支援が盛り込まれた。連携中枢都市は、連携中枢都市宣言を行い、近隣市町村との協定に基づいて圏域を形成する。連携中枢都市に対しては地方交付税措置がされる。具体的には、圏域人口に応じて算定される普通交付税と、生活関連機能サービスの向上の取り組みに対する財政措置がある。

郡山市が中心市となり、2018(平成30)年9月に連携中枢都市宣言が行われ、こおりやま広域連携中枢都市圏が形成された。2022(令和4)年3月までに郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、猪苗代町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、二本松市、磐梯町の17市町村が連携協定を締結した。

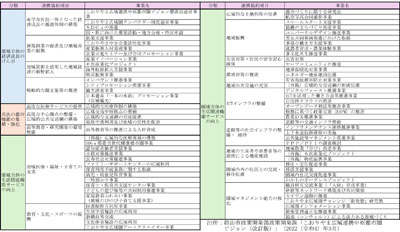

2019(令和元)年には「こおりやま広域連携中核都市圏ビジョン」が策定され、2022(令和4)年3月には「こおりやま広域連携中核都市圏ビジョン(改訂版)」が発表された。連携協約に基づき推進する具体的な事業については表8の通りである。

連携中枢都市圏に関する各年度の事業総額は、2019(令和元)年度に9,689万円、2020(令和2)年度に1億2,273万円、2021(令和3)年度に2億8,128万円となっている。