その地域の経済と社会の動向を知る上で、その地域の人口や世帯数の規模と動態を踏まえておくことは大切である。本節は、郡山市の人口動態を確認することから始める。

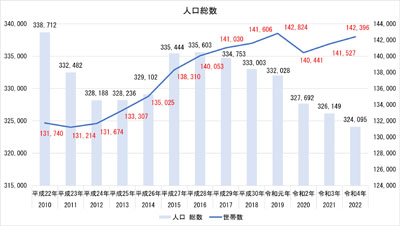

郡山市はいわき市と拮抗する人口規模をもつ県内でも最大の市である。それでも2012(平成24)年から2021(令和3)年の間に、郡山市の人口は若干減少した。この傾向は震災以前からのものだといえる。震災直前の2010(平成22)年に総数で33万8,712人(国勢調査)であったものが、2021(令和3)年には人口推計値で32万6,149人となっている。

図1と表1によって世帯数の動向をみる。まず図1の折れ線グラフは、世帯数は震災後の2012(平成24)年以後からほぼ一貫して増加傾向にあることを示す。同時に人口減少も進んでいるので、平均の世帯人員数は約2.5人から約2.3人へと減少した。表1にみる世帯類型のなかでは「65歳以上高齢単身世帯」の増加が目立っている。超高齢社会において配偶者との離死別を経て単身世帯となるケースによって、このカテゴリーが世帯成員2人以上のカテゴリーよりも抜きん出て増えやすい。なお、図1は国勢調査と人口推計に、表1は国勢調査のみに依拠しており、両者の数字は若干食い違うが、全国の動向と類似したその傾向を把握することができる。また、郡部とは異なって、県内では都市部である郡山市は通勤や通学をする若年の単身者もやや増えやすいといえる。

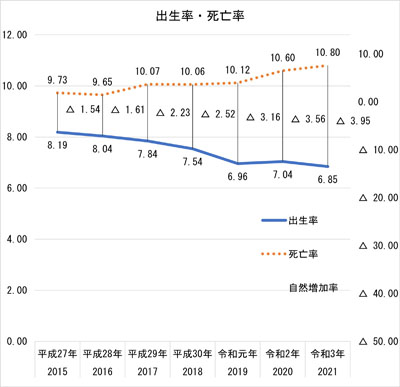

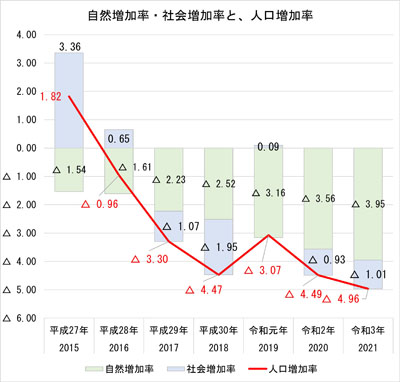

図2と図3から、その人口増減の要因を、出生数と死亡数からみた自然動態と、転入と転出からみた社会動態によって整理してみる。

2015(平成27)年から2021(令和3)年にかけて出生率(人口1,000人対比)は8.19から6.85へと低下し、死亡率(人口1,000人対比)は9.73から10.80へと上昇している。その結果、自然増加率は−1.54から−3.95へと人口減少の度合いを増してきている。それは子どもがさらに生まれずに、寿命に近づいた人たちを含む高齢者の人口比率がさらに高まってきていることの端的な表れである。県内で比較すると人口規模が大きく、若年人口も相対的には多いがゆえに新生児の出生には比較的恵まれるはずの郡山市においても、この傾向は全国趨勢と軌を一にしているといえる。

社会増加率については、2015(平成27)年のやや高い転入率の後は転出率が転入率を僅かに上回る年が目立ち、やはりこちらも市の人口の減少をもたらしている。そのため、自然増加率と社会増加率をあわせた人口増加率も、2021(令和3)年には−4.96となっている。

| 区別 | 2010年 (平成22) |

2015年 (平成27) |

2020年 (令和2) |

増減(2015年~2020年) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 増減数 | 増減率(%) | ||||||

| 総数 | 世帯数 | 131,740 | 138,310 | 140,441 | 2,131 | 1.5 | |

| 世帯人員 | 338,712 | 335,444 | 327,692 | △ 7,752 | △ 2.3 | ||

| 一般世帯 | 世帯数 | 131,548 | 138,082 | 140,176 | 2,094 | 1.5 | |

| 世帯人員 | 332,912 | 329,009 | 321,025 | △ 7,984 | △ 2.4 | ||

| 1世帯当たり人員 | 2.53 | 2.38 | 2.29 | △ 0.09 | △ 3.9 | ||

| うち母子世帯 | 世帯数 | 2,251 | 2,151 | 1,771 | △ 380 | △ 17.7 | |

| 世帯人員 | 5,826 | 5,451 | 4,489 | △ 962 | △ 17.6 | ||

| うち父子世帯 | 世帯数 | 228 | 219 | 175 | △ 44 | △ 20.1 | |

| 世帯人員 | 566 | 556 | 423 | △ 133 | △ 23.9 | ||

| うち65歳以上 高齢単身世帯 |

世帯数 | 8,847 | 13,877 | 13,682 | △ 195 | △ 1.4 | |

| 施設等の世帯 | 世帯数 | 192 | 228 | 265 | 37 | 16.2 | |

| 世帯人員 | 5,800 | 6,435 | 6,667 | 232 | 3.6 | ||

| 出所:『郡山市統計書』郡山市政策開発部政策統計課から作成 原資料の出典は国勢調査(政府統計ポータルサイト)による |