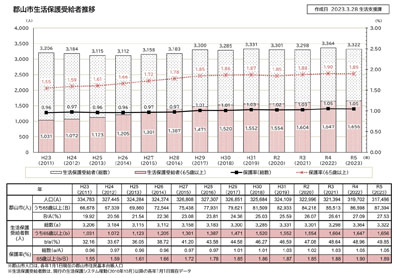

郡山市における生活保護の動向としては、2012(平成24)年の生活保護受給者の人数は3,184人に対して2021(令和3)年では3,298人と10年間で114人増加している(図5)。

(図5:郡山市『郡山市公式ホームページ』「郡山市統計こおりやま 市政見える化データ集(健康・福祉)」<https://www.city.koriyama.lg.jp/uploaded/attachment/57673.pdf>)

一方65歳以上の高齢者を同様に比較してみると2012(平成24)年の1,072人に対して2021(令和3)年で1,604人と532人増加している。保護率を比べてみても全体的には総数ではほぼ横ばいであるが、高齢者の割合が高くなっている。この推移の根拠となる数値は図5の下段の表になるが、表には郡山市の高齢化率が合わせて記載されている。2012(平成24)年では高齢化率20.56%であったが、10年後の2021(令和3)年では26.61%と上昇している。また生活保護受給者では総数に対しての65歳以上の割合は2012(平成24)年の33.67%から2021(令和3)年では48.64%まで上昇しており、生活保護受給者の半数近くは65歳以上の高齢者となっている。世帯毎の内訳からみた世帯毎の割合では、「母子世帯」および「傷病・傷害」世帯の割合は横ばいもしくは減少傾向であるが「高齢者」世帯が10年間で約1.5倍の上昇がみられる(表1)。

| 年度 | 実世帯数 | 内訳 | 保護率 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 高齢者 | 母子家庭 | 傷病・障害 | その他 | |||

| 2012(平成24)年 | 2,329 | 943 | 110 | 756 | 520 | 9.46 |

| 2013(平成25)年 | 2,388 | 1,031 | 103 | 748 | 506 | 9.46 |

| 2014(平成26)年 | 2,440 | 1,107 | 99 | 744 | 490 | 9.56 |

| 2015(平成27)年 | 2,495 | 1,180 | 102 | 734 | 479 | 9.57 |

| 2016(平成28)年 | 2,581 | 1,260 | 103 | 729 | 489 | 9.67 |

| 2017(平成29)年 | 2,627 | 1,330 | 104 | 726 | 467 | 9.81 |

| 2018(平成30)年 | 2,660 | 1,355 | 106 | 741 | 458 | 9.94 |

| 2019(令和元)年 | 2,680 | 1,394 | 98 | 737 | 451 | 9.91 |

| 2020(令和2)年 | 2,709 | 1,436 | 98 | 719 | 456 | 9.92 |

| 2021(令和3)年 | 2,780 | 1,471 | 89 | 738 | 482 | 10.23 |

| 出所:郡山市保健福祉部生活支援課 |

2012(平成24)年度から2021(令和3)年度までの生活保護の開始理由については世帯数構成割合でみてみると保護開始の半数以上が「社会保障給付費金・仕送り・預貯金等の減少」となっている(表2)。

| 年度 | 急迫 保護 |

傷病 | 要介護 状態 |

稼働者の 死亡・ 離別 |

失業、 稼働収入 の減少 |

社会保障給付金・ 仕送り・ 預貯金等の減少 |

市外からの転入、 家族との別居 |

その他 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2012(平成24)年 | 0.0% | 11% | 0.0% | 0.8% | 1.5% | 75.7% | 6.5% | 4.5% |

| 2013(平成25)年 | 0.0% | 15.6% | 0.0% | 2.5% | 7.5% | 61.3% | 9.6% | 3.5% |

| 2014(平成26)年 | 0.8% | 10.0% | 0.0% | 0.3% | 1.1% | 72.8% | 6.4% | 8.6% |

| 2015(平成27)年 | 0.3% | 11.5% | 0.0% | 0.6% | 1.4% | 72.4% | 5.5% | 8.3% |

| 2016(平成28)年 | 0.3% | 17.7% | 0.0% | 3.6% | 12.3% | 49.9% | 7.8% | 8.4% |

| 2017(平成29)年 | 0.6% | 9.9% | 0.0% | 3.7% | 14.5% | 44.9% | 12.8% | 13.6% |

| 2018(平成30)年 | 0.0% | 10.5% | 0.0% | 1.4% | 3.3% | 72.8% | 7.8% | 4.2% |

| 2019(令和元)年 | 0.3% | 8.5% | 0.0% | 0.6% | 2.3% | 70.9% | 5.9% | 11.5% |

| 2020(令和2)年 | 0.7% | 7.9% | 0.0% | 0.3% | 7.2% | 64.9% | 9.9% | 9.1% |

| 2021(令和3)年 | 0.3% | 11.8% | 0.0% | 0.8% | 9.7% | 59.2% | 7.7% | 10.5% |

| 出所:郡山市保健福祉部生活支援課 |

『資料編』第4編・16-11の表、生活保護の状況および中国残留邦人等支援給付金状況のうち、右側の「種類別被保護費・支援給付費」をみてみると「医療」の費用の割合が特に大きい。2021(令和3)年で保護費の総額49億3,777万5,000円に対して約半分(47.5%)近くの23億4,515万1,000円を占めている。

一般的にみても高齢化の進展により医療費の増加がみられており、同様に生活保護受給者の高齢化が進むことで医療扶助の割合も高くなっている。医療扶助の適正化ということでの、健康管理の取組や後発医薬品の使用なども国の政策課題として取り組んでいるところとなっている。