1960年代頃の高度経済成長期の過程で日本の都市政策は、都市への急速な人口集中が進み、市街地の外延化が全国的な課題となったことから、国は1968(昭和43)年に都市計画法を制定し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的に、道路等の都市施設の整備や市街地の開発などを計画的に進めてきた。一方、当時の人口増加を前提とした都市拡大の対応から、現在は、人口減少や超高齢社会の進行、モータリゼーションの進展、産業構造や情報通信の著しい発展など、社会環境も大きく変化し、安定・成熟した都市型社会への転換期となっている。

こうした都市拡大から転換する考えは、1997(平成9)年の都市計画中央審議会基本政策部会の中間とりまとめ「今後の都市政策のあり方について」で示され、「人口減少」を前提としたまちづくりへ舵を切り始めたものである。その後、人口減少社会への対応が叫ばれるようになり、都市政策では、2006(平成18)年の「まちづくり三法(注2)の見直し」や、2012(平成24)年の「都市の低炭素化の促進」を経て、「集約型都市構造への転換」に向けた議論が進み、2014(平成26)年7月に、国は「国土のグランドデザイン2050」を策定し、基本的な考え方として、「コンパクト・プラス・ネットワーク」が示され、同年8月に、都市再生特別措置法を改正、「立地適正化計画制度」を創設したところである。なお、同法第14条第1項に基づく都市再生基本方針では、具体的に目指すべき都市構造として、「多極ネットワーク型コンパクトシティ」が位置付けられている。

注2.まちづくり三法:「大規模小売店舗立地法」、「中心市街地活性化法」、「改正都市計画法」の総称。

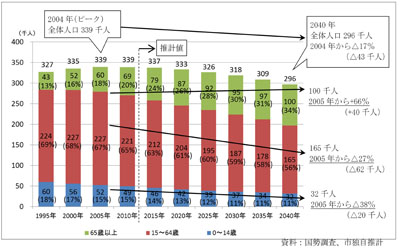

郡山市においても人口は、2004(平成16)年をピークに減少に転じ、今後も減少が見込まれている。また、少子高齢化の進行も深刻な状況である。こうした人口減少や少子高齢化社会への対応は、都市政策面でも重要かつ大きな課題であり、都市計画法や都市再生特別措置法等に規定する地方自治体の各種計画により、対応の方向性や具体的な事業、プロジェクト等が展開されている。