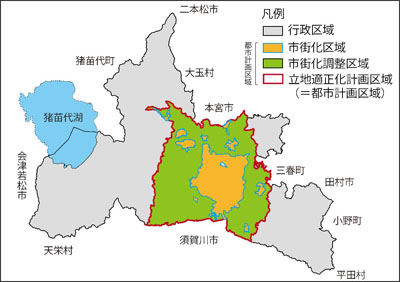

市街化調整区域は、都市計画法第7条第3項で「市街化を抑制すべき区域とする」と規定されている区域であり、図8のとおり、郡山市の都市計画区域の面積27,024haのうち、約75%に当たる面積20,137 haを有する。なお、市街化を促進する区域である市街化区域の面積は6,886 haとなっている。1968(昭和43)年制定の都市計画法に基づき、1970(昭和45)年10月15日にいわゆる区域区分の都市計画決定が行われ、これら区域が定められたものであり、当時とは、多少の面積の増減があるものの、基本的な考え方に変わりはない。

この市街化調整区域では、建築物を建築する場合、同法第34条第1項において、「市街化調整区域に係る開発行為については、次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ開発許可してはならない」と規定されており、市街化を促進する市街化区域と比べ、厳しく制限されている。これについては、高度経済成長期の過程での都市への急速な人口集中、市街地の外延化への対応という1968(昭和43)年の法制定の目的がいまだに続く規定である。更には、近年の全国的な課題である人口減少や少子高齢社会への対応が求められており、特に、市街地から離れた集落等においては、地域コミュニティの維持や耕作放棄地の増加など、対策が必要となっている。郡山市における市街化調整区域でも同様の課題である。

このことから、郡山市では、これら課題に対応するため、同法第34条第10号に規定される地区計画を活用することで、地域コミュニティの維持に必要な新規住民の定住環境や既存ストックの有効活用が可能となるまちづくりの実現を目指し、2019(平成31)年3月に策定したのが、「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」である。

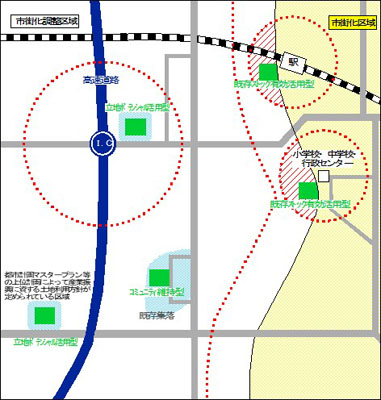

当運用指針の内容であるが、対象地区として三つの類型を示しており、1.「一定規模以上の既存集落を対象としたコミュニティ維持型」、2.「市街化区域の隣接地を対象に鉄道駅や小中学校といった公共公益施設の活用を図る既存ストック有効活用型」、3.「インターチェンジ周辺等を対象に地域産業の活性化を図る立地ポテンシャル活用型」としている。

また、開発のイメージとしては、土地所有者が中心となり、開発計画を進めていくもので、1.及び2.が、地域住民の居住の用に供する利便施設を含めた住居系の開発であり、3.は、インターチェンジ周辺の道路沿線で行われる産業振興に資する工場や研究施設、物流施設といった産業系の開発を想定するものである。

今後、この地区計画が運用されることで、地域ごとの特性にあったまちづくりが進められ、地域コミュニティが維持・活性化されることを期待する。