本市の象徴的な公園である開成山公園は、水と緑による安らぎ、歴史・文化及び運動施設等が複合する総合公園であり、市民の「シビックプライド」として親しまれている。また、公園の歴史は古く、かんがい用の池として造成された五十鈴湖を中心に市民が集まって楽しめる場所として整備されたのが原型となっており、2007(平成19)年の「日本の歴史公園100選」の選定のほか、2016(平成28)年には、日本遺産に認定された「未来を拓いた『一本の水路』-大久保利通“最期の夢”と開拓者の軌跡 郡山・猪苗代-」の構成文化財のひとつとして位置付けられている。春には、約1,300本の桜が咲き誇る県内有数の桜の名所となっており、安積開拓時代に植えられた染井吉野は、2019(令和元)年に樹木医学会で「日本最古の染井吉野」と認定されている。こうした本市を代表する公園である一方、1972(昭和47)年にほぼ現在の形に整備されてから半世紀が経過しており、公園施設の経年劣化や社会的劣化等の課題が浮き彫りとなっていたことも事実である。

このような中、2017(平成29)年の都市公園法の改正により、官民連携による公園の整備・管理運営の推進策の一つとして、公募設置管理制度(以下、「Park-PFI」とする。)が創設された。

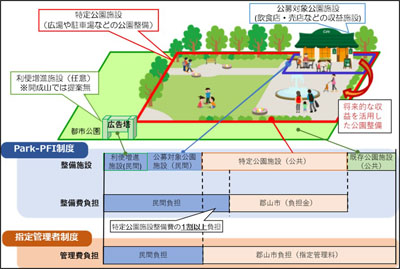

「Park-PFI」は、飲食店、売店等の公園利用者の利便向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる将来的な収益を活用して、その周辺の園路、広場等の施設整備・改修等を一体的に行うものを公募により選定する制度である。都市公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、公園の質の向上、公園利用者の利便向上を図る新たな整備・管理手法である。

効率的な管理運営及び民間活力の導入による市民サービスの向上を目的とした「Park-PFI」が創設されたことにより、本市の開成山公園においても、2018(平成30)年から、浮き彫りとなった課題解決による公園の質・利便性・魅力の向上に向け、福島県で初となる本制度と指定管理者制度の併用が検討されている。

2021(令和3)年12月時点においては、同年2月に設置した外部の学識経験者を主とする「開成山公園等Park-PFI事業者選定審議会」により、表3のとおり、公園利用者延べ1,289人と事業者延べ84団体から意見を聴取した結果等を踏まえた公募に係る指針や仕様書等の作成を進めているところである。今後は、民間事業者の資金やノウハウを取り入れ、市の財政負担の軽減を図る整備・管理・運営の実施により、公園施設の経年劣化や社会的劣化の解消、公園の質の向上とともに、更なる地域の活性化や賑わいづくりに大きな期待が寄せられている。

| 年月 | 主な動き | |

|---|---|---|

| 2018 (H30)年 | 2月 | 第2回郡山市エリアプラットフォーム (Park-PFI事業の可能性について民問事業者24団体、市民35名と意見交換を実施) |

| 2019 (R元)年 | 5月 | まちづくりネットモニター【市民対象アンケートの実施】 (回答者360名中334名回答率92.8%) |

| 2020 (R2)年 | 7~8月 | 事前サウンディング (竪備内容・参入条件について民間事業者17団体と意見交換) |

| 10月 | トライアル・サウンディング (民間事業者7団体が公圃で暫定的にイベントを展開) ⇒事業者7団体及び利用者358人から意見を徴収【参加利用者2万人】 |

|

| 12月 | 利用者アンケート (回答者562人) |

|

| 2021 (R3)年 | 9月 | プレサウンディング調査【周辺民間事業者を含むアンケート調査】 (参加意思25者) |

| 12月 | 郡山市議会 「Park-PFI」に伴う条例改正、債務負担行為(整備費、指定管理費)の議決 |

|

緑のまちづくりを進める中で、ネットワークの基礎資源である阿武隈川をはじめとする河川は、景観やレクリエーション空間の創出、生物の育成・生息空間となる生態系に配慮したエコロジカルネットワークを構築している。また、市内一円では、市街地・農地・⼭林のエリアごとの特性に応じて、郡⼭らしい豊かな緑が保全・創出されている。緑のシンボルといえる都市公園や⾃然公園では、防災、子育て、教育、健康づくり、福祉の増進などの多様な機能を生かすとともに、都市構造上の核となる交流拠点では、重点的に緑のまちづくりを進めていくことが今後重要となる。社会が成熟し、ワークライフバランスや多様で柔軟な働き方の導入などの働き方改革により、市民のライフスタイルや価値観も多様化する中、今後の公園や緑地では、これからの時代に対応し、地域の資源を活かした個性豊かな緑地空間としての役割や機能向上、生活の質を高める魅力ある空間づくりを推進するとともに、次の世代に大切に引き継ぐため、行政と市民が協働して取り組んでいくことが必要不可欠である。