a ため池とは何か

「主に灌漑(かんがい)に充てる目的から雨水・渓流などを貯留するために築造された池。その目的を遂行するため、原則として水を引き込むための掛水路(かけそ)、所定の田に灌漑(かんがい)するための送水路、一定量以上になった水を堤の保護のため流水さす設備である除(よ)げと呼ばれる排水口、そして排水を流下さす水路といった付属施設を持つ。」(『国史大辞典9』吉川弘文館刊)

b ため池はいつ頃つくられたのか

17世紀半ばからの我が国は「列島大開発の時代」に入った。こうした時期に二本松の領主として入部した丹羽氏も、以後の50年間ぐらいで(1650年代~1700年代)で大半のため池を完成させている。(『元禄十四年御入部以来郡山組池堰帳』郡山市歴史資料館蔵『今泉文書』))

またこの時期以外にもため池が築造されていたことが天保年間に編さんされた二本松藩の地誌『相生(あいおい)集』(1841(天保12)年刊)の記録でも分かる。((2005)『相生集復刻版』二本松市)

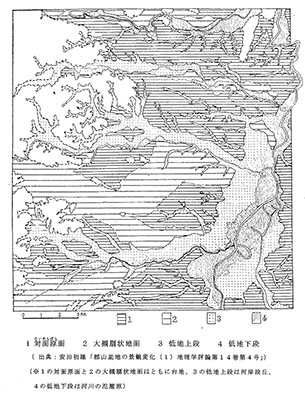

c 郡山地域(盆地)にはなぜ多くのため池がつくられたのか

これまでの研究の中には、「郡山地域は降水量が少ないため」と論じているものもあったが、郡山だけが雨が少ないわけでもないので、降水量というより、郡山盆地の地形に関係していると考えるべきである。盆地東端部を阿武隈川が北流し、その支流である、北から五百川、藤田川、逢瀬川、南川、笹原川の各河川が西から東に流れている。これら本流や支流の特徴は、その流域にいずれも広い河岸段丘を形成していることである。そのため、盆地内の段丘部の広い平地は、耕地よりも低い位置を流れる川の水を、耕地のかんがい用水として利用することは出来ないことが多かった。そこで台地に刻まれた多くの谷の入り口や、谷の頭部にため池を造り、かんがい用水を確保しようとしてきたのである。

d 郡山市内のため池の数の変動

【明治以前まで】

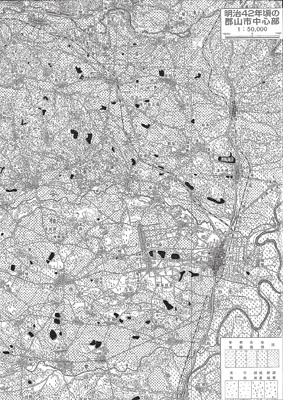

前述の『相生集(あいおいしゅう)』には、当時の各村のため池や堰の名称が記録されている。それによれば、現郡山市の地域の中には、367のため池(古記録との比較の関係で、現熱海町の一部、田村町、湖南町、西田町を除く数)が存在していたことが分かる。この数は、江戸時代にいかにこの地域が人工のかんがい施設に頼らざるを得なかったかを如実に示している。ただ、参考までに、これらため池のほかに「堰」と呼ばれた地域の用水堀がいくつかあったことも知っておくべきことである。

【現代】

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に基づいて福島県が公表しているため池の一覧表『農業用ため池データベース』によると、郡山市全域では2023(令和5)年3月31日時点で634のため池が存在する。そのうち前述の『相生集(あいおいしゅう)』と同じ区域には、約110のため池がある。

現代の634のため池の分布を地区別にみると、数の多い順に中田164(25.9%)、田村138(21.8%)、西田129(20.3%)、郡山58(9.1%)となっている。中田、田村、西田では、旧来のため池に加え、1981(昭和54)年から2004(平成16)年に実施された国営総合農地開発事業「郡山東部」地区で整備された新しいため池も多数存在していることが特徴である。

各ため池の所有者は郡山市の他には土地改良区や行政区内の各地区、財産区、個人等があり、全体のうち253(39.9%)が市以外の所有となっている。中田では75(45.7%)、西田では80(62%)の池が市以外の所有であり、高い割合を示しているが、これは先に述べた「郡山東部」地区を管理している郡山市東部土地改良区所有の池が含まれているためである。