a 郡山西部第一工業団地開発に伴う配水管布設事業

先行分譲していた西部第二工業団地がほぼ完売したため、本市では西部第一工業団地の造成が開始され、2015(平成27)年、市が造成する本工業団地の開発に伴い必要となる開発区域と既設管路を結ぶ配水管(管径200㎜、延長901m)を整備し、新規需要への対応を図った。

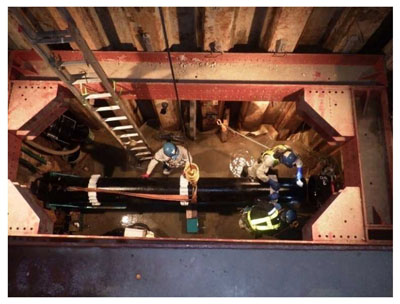

b 配水幹線更新事業(写真3、4)

大規模な漏水事故を予防し、水道水の安定供給と有収率の向上を図ることを目的として、老朽化した配水幹線を、耐震化を踏まえて年次計画により更新している。

2012(平成24)年から2021(令和3)年においては、大槻町、安積町をはじめ三穂田町、田村町などの大口径の配水幹線を更新した(表1)。

| 年度 | 幹線更新工事区域 | 施行延長(m) | 事業費(千円) |

|---|---|---|---|

| 2012(平成24) | 大槻 | 0 | 10,067 |

| 2013(平成25) | 安積 | 486 | 86,591 |

| 2014(平成26) | 大槻 | 149 | 57,359 |

| 2015(平成27) | 大槻、安積、田村 | 685 | 184,937 |

| 2016(平成28) | 大槻、安積、田村 | 1,220 | 362,288 |

| 2017(平成29) | 安積、田村 | 1,346 | 380,066 |

| 2018(平成30) | 田村、安積 | 2,820 | 678,631 |

| 2019(令和元) | 安積、喜久田 | 1,325 | 566,976 |

| 2020(令和2) | 三穂田、喜久田 | 1,710 | 468,200 |

| 2021(令和3) | 喜久田、三穂田、安積 | 1,214 | 371,339 |

| 合計 | 10,955 | 3,166,454 |

c 配水管網整備事業

水道水の安定供給と有収率の向上を図るため、耐震化を踏まえた老朽管の更新及び配水管網の整備を計画的に行った。

2012(平成24)年から2021(令和3)年においては、市内各所で、総事業費10,729,877千円をかけ総延長49,649mを整備した(表 2)。

| 年度 | 更新工事区域 | 施行延長(m) | 事業費(千円) |

|---|---|---|---|

| 2012(平成24) | 市内各所 | 2,825 | 1,173,214 |

| 2013(平成25) | 6,039 | 710,259 | |

| 2014(平成26) | 7,961 | 1,130,079 | |

| 2015(平成27) | 5,646 | 905,227 | |

| 2016(平成28) | 4,414 | 969,251 | |

| 2017(平成29) | 6,511 | 1,092,071 | |

| 2018(平成30) | 5,391 | 1,349,600 | |

| 2019(令和元) | 3,085 | 1,007,107 | |

| 2020(令和2) | 5,243 | 1,642,800 | |

| 2021(令和3) | 2,534 | 750,269 | |

| 合計 | 49,649 | 10,729,877 |

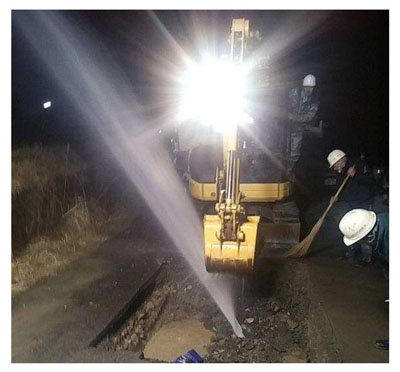

d 漏水調査事業(写真5から8)

配給水管の潜在的な地下漏水を早期に発見するため、計画的に音聴棒や監視装置等による漏水調査を市内給水区域の全域を対象に実施し、無効水量の抑制と漏水による二次被害の防止を図っており、限られた水資源の有効活用と有収率の向上による水道事業の安定経営に寄与している。

e 鉛給水管対策事業

鉛給水管は、海外では古くから給水管として使用されており、わが国の近代水道においても、管内に錆が発生せず、可とう性・柔軟性に富み、加工・修繕が容易という特性があることから、創設期から1980年代後半まで使用されてきた。

WHOの飲料水水質ガイドライン改正の動きや科学的知見の向上等を背景に、1992(平成4)年12月、厚生省は水道水質基準の全面的な改正を行い、鉛については従来の0.1mg/Lから0.05mg/Lに基準が強化された。この新しい水道水の水質基準は1993(平成5)年12月から施行され、水道事業体は、その供給する水道水中の鉛について0.05mg/L以下を遵守する義務が生じ、鉛濃度の低減化対策の実施が強く求められた。また、厚生省は基準改正と同時期に水質基準改正に係る通知を発出し、「概ね10年後の鉛の基準の長期目標を0.01mg/Lとすること」とした。これを受けて、2003(平成15)年4月には水質基準が0.05mg/Lから0.01mg/Lへ強化された。

国の水道ビジョン(2008(平成20)年7月改訂)では、鉛給水管の解消を重点施策の一つに挙げており、「鉛給水管総延長をできるだけ早期にゼロにする」という目標を掲げている。

本市においては、1976(昭和51)年度まで鉛給水管が使用されていたが、水質基準改正に係る通知を受け、2002(平成14)年度から鉛給水管の布設替えを年間約450件のペースで行い、安全で良質な水道水の安定的な供給に努めている(表3)。

| 年度 | 残存件数(件) | 進捗率(%) | 事業費(千円) |

|---|---|---|---|

| 2012(平成24) | 8,748 | 80.6 | 147,715 |

| 2013(平成25) | 8,171 | 81.5 | 123,146 |

| 2014(平成26) | 7,633 | 82.4 | 148,447 |

| 2015(平成27) | 6,724 | 83.9 | 177,733 |

| 2016(平成28) | 6,327 | 84.5 | 177,197 |

| 2017(平成29) | 5,796 | 85.4 | 182,657 |

| 2018(平成30) | 5,338 | 91.3 | 177,773 |

| 2019(令和元) | 4,858 | 92.1 | 202,735 |

| 2020(令和2) | 4,445 | 92.8 | 193,811 |

| 2021(令和3) | 4,061 | 93.4 | 167,476 |

f 上下水道組織の統合

2017(平成29)年4月1日、窓口の一元化による市民サービスの向上、関連部署の集約によるコンパクトな組織・効率的経営の実現及び水循環・水行政に関する連携の強化を目的に、地方公営企業法を適用する上水道と下水道等事業の経営を一元的に行う上下水道局を設置した。

本統合により、水道料金と下水道使用料の相談や新築時の水道給水装置、下水道排水設備の手続きが同じ窓口で対応できるようになるとともに、総務管理部門の集約による経費の縮減、技術部門の交流による活性化などが実現した。

g 窓口の包括委託

2019(平成31)年4月1日から、お客様サービスのより一層の向上や経営の効率化を図るため、上下水道に関する利用者に係る各種窓口の業務を包括して民間事業者へ委託した。

これに伴い上下水道局1階に「お客様サービスセンター」を開設し、料金の支払いや開閉栓の受付などの窓口業務を一元的に行えるようになり、利用者の利便性向上につながった。

h 浄水場施設撤去事業(写真9から11、表4)

浄水場統合事業により不用となった旧豊田浄水場の施設は、遊休資産となるため、旧豊田浄水施設、矢地内取水場、逢瀬川第1取水場などの構造物及び付帯設備の撤去、導水管の充填工事などを2014(平成26)年から2019(令和元)年にかけて実施した。

| 年度 | 事業内容 | 事業費 (千円) |

|---|---|---|

| 2012(平成24) | 撤去工事調査設計委託 | 37,853 |

| 2014(平成26) | 旧豊田浄水場 ・土木構造物撤去工(第3,4浄水池兼配水池) |

107,655 |

| 2015(平成27) | 旧豊田浄水場 ・土木構造物撤去工(第1,2浄水池兼配水池) ・浄水管理棟電気室・電算室、中央監視室、検水室 南川河川測量 ・矢地内取水場撤去に係る測量 |

123,315 |

| 2016(平成28) | 旧豊田浄水場 ・土木構造物撤去工(第1~4緩速ろ過池、洗砂設備ほか) 矢地内系導水管充填工(1年目) |

199,860 |

| 2017(平成29) | 旧豊田浄水場 ・土木構造物撤去工(第1~3急速ろ過池・沈でん池、接合井) ・場内配管撤去工 矢地内系導水管充填工(2年目) |

373,606 |

| 2018(平成30) | 旧豊田浄水場 ・土木構造物撤去工(濃縮槽、場内配水槽、緩速ろ過池、 豊田池側構造物(着水井等)ほか) |

450,796 |

| 旧矢地内取水場 ・土木構造物、機械電気設備撤去工 矢地内系導水管充填工(3年目) |

||

| 2019(令和元) | 旧豊田浄水場 ・土木構造物等撤去工(脱水機棟、受変電室、配水ポンプ室ほか) |

342,896 |

| 旧矢地内取水場 ・河川区域内施設(越流堰撤去、築堤、落差工) 逢瀬川系導水管充填工 |

||

| 合 計 | 1,635,981 |

i 小水力発電事業

低炭素社会の推進とエネルギー自給率向上のため、市の第四次環境基本計画に掲げられた再生可能エネルギーの普及拡大が求められている中、事業化に向けて検討していた未利用の位置エネルギーを利用した水道原水による小水力発電を導入した。

2012(平成24)年度に事業可能性調査を実施し、2013(平成25)年度に導入手法の検討を行った。これら調査や検討を踏まえ、官民連携(PPP)による民間企業の主体的な運営を目指すこととして、2014(平成26)年度に公募型プロポーザルを実施した結果、日本工営株式会社、株式会社工営エナジーと三者契約を締結し、官民連携による上水道発電としては、全国最大規模の最大出力600kW、年間発電量約410万kWh/年の「水道山水力発電所」を建設した(写真12、13)。

これにより、年間約3,000万円の料金外収入を確保するとともに、年間約2,000tの二酸化炭素排出量の削減が図られることとなり、2020(令和2)年3月より発電を開始、全量売電している。

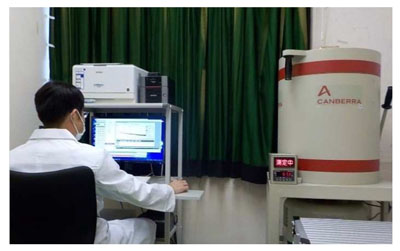

j 放射性物質モニタリング検査

2011(平成23)年3月11日に発生した、東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による放射性物質問題に対し、水道水の安全に万全を期し市民の安全・安心を確保するため、水道水の放射性物質モニタリング検査を実施した(写真14)。

2011(平成23)年3月21日から2012(平成24)年末までは、毎日全浄水場の水道水の検査を実施した。検査開始日の3月21日時点では、豊田浄水場水道水のヨウ素が100Bq/kg(注1)を超えていたため、乳幼児への摂取を控えることを広報により周知するなど対策を実施した。

2011(平成23)年4月17日以降は、全浄水場の水道水が放射性物質不検出となり、2012(平成24)年4月以降徐々に検査回数を減少させ、2016(平成28)年度以降の各浄水場水道水は週1回の検査と月1回の精密検査を、各浄水場の原水については月1回の検査を実施し、全ての検査結果について市民へ公開した。

注1 国の水道水における管理目標値は、放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137の合計)10Bq/kg

k 熱海浄水場更新事業(写真15、16)

熱海浄水場は、熱海町が昭和30年代から急速な発展を遂げたことにより、それまで給水していた簡易水道施設能力では需要に耐えられなくなったため、1969(昭和44)年度から建設に着手、1973(昭和48)年から上水道として給水を開始したものである。建設から約50年が経過し、予防保全の理念のもと、管理棟などの耐用年数を超過している施設の更新工事を2019(令和元)年度に着手した。