東北縦貫自動車道は、1986(昭和61)年7月の全線供用開始以来、東北地方の縦の大動脈としての役割を果たしている。そして、2011(平成23)年の東日本大震災後の高速道路無料化により日交通量が大幅に増加したことまでは『郡山市史 続編4』で報告した。

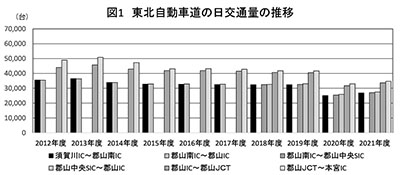

図1は、東北自動車道の2012(平成24)年度から2021(令和3)年度までの年平均日交通量の推移を示したものである。これによると、各インターチェンジ間の年平均日交通量は、2012(平成24)年度から2014(平成26)年度までは2015(平成27)年度以降と比較して増加しており、特に郡山ジャンクションから本宮インターチェンジ間で約5,000台多くなっている。2015(平成27)年度以降は、須賀川インターチェンジから郡山インターチェンジ間が約3万台、郡山インターチェンジから本宮インターチェンジ間が約4万台で推移しているが、2020(令和2)年度、2021(令和3)年度の日交通量は減少に転じている。2012(平成24)年度から2014(平成26)年度の日交通量の増加は、東日本大震災後の高速道路無料化終了後に追加された高速道路一部無料化(『福島民報』2012年4月1日)の影響によるものである。また2020年度以降の日交通量の減少は、2020(令和2)年4月に発出された新型コロナウイルスによる全国緊急事態宣言の影響による。

『資料編』(第4編・12-5)には郡山、郡山南インターチェンジにおける出入総台数が掲載されている。これによると、郡山インターチェンジの出入総台数は500万台を超えていたが、2020(令和2)年度、2021(令和3)年度には400万台に減少しており、郡山インターチェンジに出入りする交通量にもコロナの影響がうかがえる。郡山南インターチェンジについても、同様な傾向を示している。

図1には郡山中央SICの記載があるが、SICとはスマートインターチェンジのことであり、ETC専用のインターチェンジである。通常のインターチェンジは広大な敷地を必要とするが、スマートインターチェンジは、アクセス道路があれば、高速道路のサービスエリア(SA)、パーキングエリア(PA)に設置が可能である。福島県においては、福島松川パーキングエリアに設置した福島松川スマートICが最初であり、現在は8ヵ所のスマートICが運用されている。郡山中央スマートICは郡山市初のスマートICであり、福島松川スマートICとは異なり、本線直結型のスマートICである。写真1(NEXCO東日本郡山管理事務所提供)は郡山中央スマートICの全景である。写真上で手前のスマートICが仙台方面、奥のスマートICは東京方面となる。

郡山中央スマートICは、2006(平成18)年度から2009(平成21)年度に実施された第2回郡山都市圏パーソントリップ調査結果を基に2010(平成22)年に策定された「郡山都市圏総合都市交通計画」の「道路マスタープラン」で位置づけられており、2014(平成26)年に測量・設計に着手した。その後、2016(平成28)年に工事に着手し、2019(平成31)年1月13日に開通した。総事業費は約53億円であった(『福島民友』2019年1月14日)。

郡山中央スマートICの整備効果は、1.中心市街地へのアクセス性の向上、2.救急医療搬送の支援、3.災害時の支援活動の円滑化とされており、1.については東北自動車道から複数の経路で中心市街地へのアクセスが可能になり、交通量の分散が期待できる。2.については、県中・県南地域唯一の第三次緊急医療施設である太田西ノ内病院への搬送ルートの代替性及び定時性の確保により、救命率の向上につながる。3.については、郡山中央スマートICが、物資輸送の拠点である開成山公園と災害派遣活動を実施する陸上自衛隊郡山駐屯地に近く、災害時の支援活動のための重要なルートに位置している。