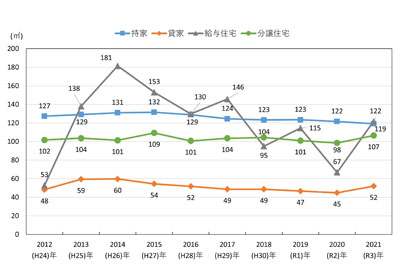

本市における住宅規模は(表2)、所有関係により大きな差がみられ、2018(平成30)年の延べ面積で持ち家130.52平方メートルと借家48.41平方メートルには約2.7倍の差があり、また世帯人員数を考慮した一人当たりの畳数でみても、1.5倍以上の差となっている。この傾向は2008(平成20)年とほぼ同様である。新築各種住宅の平均延べ床面積の推移をみると(図3)、持家は微減傾向であったが、貸家と分譲住宅は微増傾向を示しており、持家・分譲住宅と借家の大きな格差改善には至っていない。

| 年度 構成比 |

2008 (平成20) |

2013 (平成25) |

2018 (平成30) |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 一住宅当たり | 持ち家 | 延べ床面積(m2) | 131.31 | 135.83 | 130.52 |

| 居住室数 | 6.02 | 6.06 | 5.76 | ||

| 居住室の畳数 | 43.95 | 43.71 | 43.89 | ||

| 借家 | 延べ床面積(m2) | 48.13 | 44.67 | 48.41 | |

| 居住室数 | 2.76 | 2.57 | 2.66 | ||

| 居住室の畳数 | 18.77 | 16.83 | 18.79 | ||

| 一人当たり | 持ち家 | 一室当たり人員 | 0.53 | 0.49 | 0.47 |

| 居住室の畳数 | 13.91 | 14.67 | 16.12 | ||

| 借家 | 一室当たり人員 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | |

| 居住室の畳数 | 9.26 | 9.44 | 10.52 | ||

| 出所:「住宅・土地統計調査」総務省統計局 |

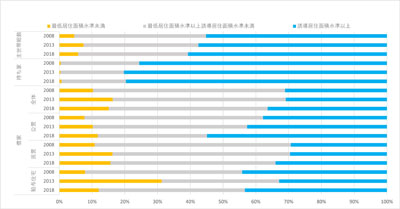

本市における住宅の居住面積水準の推移をみると(図4)、誘導居住面積水準以上の住宅は2008(平成20)年の69,030戸、55.2%から2018(平成30)年の86,670戸、60.7%へと増加しており、その増加には持家と公営借家が寄与している。一方、最低居住面積水準未満の住宅も2008(平成20)年の5,720戸(4.6%)から2018(平成30)年の8,230戸(5.8%)へと微増しており、民間借家が4,770戸(10.8%)から6,840戸(15.6%)へと増加していることが寄与している。震災直後の2013(平成25)年においては、9,890戸(7.4%)と最も多く、住まい再建のスピード感が求められた復興用借家住宅では面積水準に至らずに建設された事例もみられたことがうかがえる。2008(平成20)年までの10年間と同様に、この10年間においても規模水準の両極化とともに、持家と民間借家の水準格差拡大の傾向がみられる。

また、最低居住面積水準未満住宅を世帯年代別にその推移(2008~2018年)をみると、25~34歳が900戸から990戸、35~44歳が1,340戸から1,820戸と増加し、総数の約1割を占めている。子育て世代と称される世帯形成期層にとっては、民営借家での居住面積水準向上が図りにくく、高水準の持家を取得しにくい等の課題が考えられる。2015(平成27)年3月に策定された「郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン」では、子育て支援として住宅取得への支援策も掲げられた。