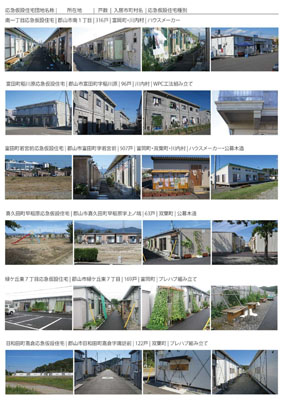

郡山市では、2011(平成23)年5月から10月にかけて、南一丁目に316戸、富田町稲川原に96戸、富田町若宮前に506戸、喜久田町早稲原に63戸、緑ケ丘東七丁目に169戸、日和田町高倉に123戸、合計1,273戸の応急仮設住宅が建設された。

応急仮設住宅は、災害救助法に基づくものであり、所管は厚生労働省であるが、災害が発生し災害救助法が適用されると、その専門性から国土交通省が主体となって、各都道府県がプレハブ建築協会と締結している「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」に従って応急仮設住宅の建設が進められる。東日本大震災では、応急仮設住宅の早期の建設を補うため岩手県、宮城県、福島県で公募による地元施工者も募った。公募条件が3県で異なったため、つくられた仮設住宅にも差異が生じた。また、プレハブ建築協会のなかでも、プレハブの建設・リースを行っている規格建築部会と、主には大手ハウスメーカーが占める住宅部会が施工した応急仮設住宅で差が生じた。なお、災害救助法は2013(平成25)年6月21日に改正が行われ、所管が厚生労働省から内閣府に移管している(災害救助法一部改正に伴う経過措置)。

郡山市に建設された応急仮設住宅は、このプレハブ建築協会の規格建築部会が供給したプレハブ組み立てタイプのものと、同協会の住宅部会が供給したハウスメーカーによるもの、特殊なものとしては同協会が施工したWPC工法による2階建てのものも建設された。WPC工法とは、壁式プレキャスト鉄筋コンクリート工法の略称で、工場で製造した鉄筋コンクリートパネル(PCパネル)を現地でボルト接合して組み立てる工法であり、現在までの応急仮設住宅としては極めてまれな事例であった。同協会以外では、公募により地元施工者を選定して施工した木造のものも数多く建設された(表1)。

| 応急仮設住宅名称 | 所在地 | 戸数 | 入居市町村名 | 仮設住宅種別 |

|---|---|---|---|---|

| 南一丁目 | 郡山市南一丁目 | 316戸 | 富岡町・川内村 | ハウスメーカー |

| 富田町稲川原 | 郡山市富田町字稲川原 | 96戸 | 川内村 | WPC工法組み立て |

| 富田町若宮前 | 郡山市富田町字若宮前 | 507戸 | 富岡町・川内村・双葉町 | ハウスメーカー・ 公募木造 |

| 喜久田町早稲原 | 郡山市喜久田町早稲原字上ノ端 | 63戸 | 双葉町 | 公募木造 |

| 緑ケ丘東七丁目 | 郡山市緑ケ丘東七丁目 | 169戸 | 富岡町 | プレハブ組み立て |

| 日和田町高倉 | 郡山市日和田町高倉字諏訪前 | 122戸 | 双葉町 | プレハブ組み立て |

郡山市に建設された応急仮設住宅について、2014(平成26)年4月24日時点では入居戸数が977戸、入居者数は1,751人であった。また、同時点での郡山市における借り上げ住宅の入居戸数は3,023戸で、入居者数は6,514人であった。応急仮設住宅と借り上げ住宅の合計で約8,300人が郡山市で避難生活をしており、入居者数の割合では、応急仮設住宅が約2割で、借り上げ住宅が約8割となった。主な避難市町村の内訳は、富岡町が約2,800人、浪江町が約1,400人、川内村が約1,400人、大熊町が約790人、南相馬市が約640人、双葉町が約620人であった。

図3 郡山市応急仮設住宅の戸数・建設場所等

プレハブ建築協会の規格建築部会のものは「プレハブ組み立て・WPC工法」、住宅部会のものは「ハウスメーカー」と表記、公募で選ばれた木造応急仮設住宅は「公募木造」と表記

(柴﨑恭秀(2014年)『仮設住宅アーカイブス-福島の応急仮設住宅』会津大学)

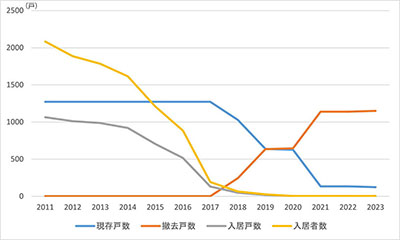

建設当初の2011(平成23)年12月27日時点では、入居戸数が1,064戸で入居者数は2,083人であったが、2017(平成29)年までに右肩下がりで減少していく。2017(平成29)年12月28日時点では、入居戸数が130戸で入居者数が192人となり、その後は緩やかな減少と変わっていく。一定の割合で減少した理由には複数の要因が考えられるが、そのひとつには2013(平成25)年から復興公営住宅への入居が始まったことが挙げられる。郡山市では、2017(平成29)年までに8ヵ所の復興公営住宅団地が完成し入居が開始した。また、2014(平成26)年9月には川内村の避難指示解除準備区域が解除され、2017(平成29)年4月には富岡町の9割が避難指示区域解除となったことも要因のひとつと考えられる。

その後、郡山市の応急仮設住宅団地では、2017(平成29)年から応急仮設住宅の撤去が始まった。川内村の避難者の使用が終了した応急仮設住宅から撤去が進められ、2023(令和5)年7月までに1,151戸の撤去が行われ、122戸が残るまでとなった。