公営住宅法において「地方公共団体が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、国の補助に係るもの」を公営住宅と規定している。また、同法第8条においては、災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等を規定し、国土交通省では文書等において、当該公営住宅を「災害公営住宅」と表現している。これに対して福島県では、東日本大震災の被災者及び原子力災害による避難者に対する、生活再建を目的とした市町村が整備する災害公営住宅の「災害」という言葉が、悪いイメージ、印象を与えることから、前向きな姿勢が感じられる「復興公営住宅」と呼称を改め、統一することとした。

福島県は、住民意向調査の結果を基に、2013(平成25)年6月に第一次福島県復興公営住宅整備計画を策定した。整備戸数は、全体で概ね3,700戸とし、整備場所は、いわき市で約1,800戸、南相馬市で約410戸とした。整備計画では、2015(平成27年)度までの入居を目指すとした。建設に当たっての考え方としては、高齢者に配慮したバリアフリーとコミュニティの醸成で、3階建て以上の建物にはエレベータを整備するなどし、コミュニティ集会室等の交流施設の併設、入居に当たっての配慮としては、市町村単位の入居、親族同士や複数世帯での入居に配慮、高齢者、障がい者、妊婦を含む子育て世帯への配慮等であった。

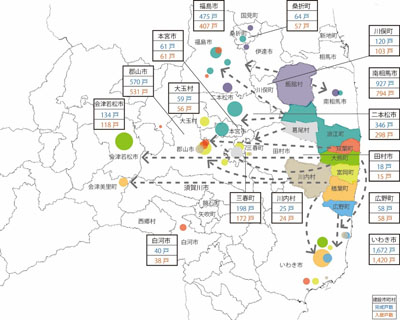

その後に見直しを行った第二次福島県復興公営住宅整備計画では、1,190戸を上乗せして全体で4,890戸を15市町村に整備する方針とした。第二次整備計画では、戸建てや2戸1棟の住宅の整備も系統に加え、ペットが飼育できる住宅も整備することや県産木材の活用に配慮することも加えられた。

福島県は、2014(平成26)年8月に、遅れによる整備スケジュールの見直しを公表した。整備が遅れた主な要因は、除染や公共土木施設の復旧等による作業員の不足や用地の選定に時間を要したこと、住宅用地としてふさわしい土地が既に応急仮設住宅で使用されていたため、それ以外の軟弱地盤等の大規模な造成工事が必要となったこと等が挙げられる。

復興公営住宅の建設には、直営方式と買取方式が実施され、直営方式では、鉄筋コンクリート造の標準設計のもの(RC造標準設計/452戸)、木造の標準設計のもの(木造標準設計/98戸)、プレキャストコンクリート造のもの(PC工法でUR都市機構が整備したものを除く1,521戸)、プロポーザルによって設計者と施工者を予め選定して建設を行うもの(設計者・施工者一括選定方式/118戸)、その他方式に分類される。

また、買取方式では、中小工務店による木造のもの(木造買取方式/768戸)、3階建て以下で工期短縮と作業員、資材不足へ対応でき、構造方法を限定しない建物提案型のもの(中層買取方式/641戸)、早期に大量の住宅を整備する目的で、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)に建設を要請したもの(UR買取方式/732戸)に分類される。

全体計画における事業主体別発注方式の割合は、4,890戸のうち県営住宅の戸数は4,487戸、整備保留123戸、町村営280戸であった。また、県営住宅の4,487戸のうち、直営方式は2,346戸(52.3%)、買取方式は2,141戸(47.7%)としたが、その後、県営復興公営住宅の整備保留分123戸は、入居の状況等から整備の取り止めを決定した。これにより完成済みの4,767戸(県営4,389戸、市町村営378戸)で計画は全て終了となった。