市民が身近な空間放射線量を計測するため、市民への空間線量計の貸出しを2012(平成24)年1月23日から開始、12,984件(2021(令和3)年11月30日現在)の実績があった。

市民自らが測定することで、線量の高いところや低いところが判明し、例えば、線量の低い部屋を選ぶなど、放射線被ばくを避ける方法の工夫も行われた。

a バッジ式積算線量計による測定

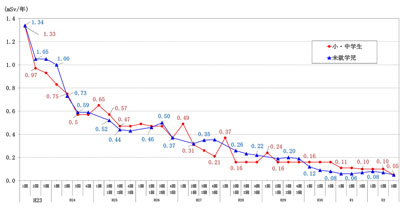

人の外部被ばく線量を計測するため、小中学生や未就学児には、2011(平成23)年10月から、学校や保育園・幼稚園において「バッジ式積算線量計」を配布し、30日から70日間程度身に着け(日数は測定時期により異なる)回収し、メーカーに送り記録された被ばく線量の数値を読み取り、自然被ばく線量相当を差し引いて正味の年間被ばく線量を求めた。バッジ式積算線量計の配布対象者は、小・中学生31,200人、未就学児・妊婦20,665人の合計約52,000人であった(郡山市(2011)『郡山市の原子力災害対策について』第1版)。妊婦と家庭保育児には、こども支援課から線量計を配布した(『福島民報』2012年5月22日、5月31日)。その結果は、測定完了の都度、市が委嘱した「原子力災害対策アドバイザー」(『郡山市史 続編4』第二編、第4章第5節)に専門的立場から評価の協力を得て、意見を添えて個人に通知した。アドバイザーからは、「健康に影響を与える数値ではない」と評価されている。2011(平成23)年から2020(令和2)年までの結果推移をみると、図2のとおり、2011(平成23)年度の1回目測定では、年間1.33mSvから1.34mSvと1mSvを超えていたが、小中学生では2回目に1mSvを下回り、未就学児では2012(平成24)年度には1mSvを下回り(『福島民報』2012年8月2日)、年々低下し、2020(令和2)年度末には0.05mSvと大幅に下がってきた。これは、住宅や道路など生活空間の除染が行われたこと、汚染の半分を占めるセシウム134の放射線量が半減期2.1年の物理法則にしたがい減少したこと、風雨による放射性物質の洗い流し(ウェザーリング効果)によること等が考えられている。

図2 郡山市小中学生及び未就学児童個人積算線量測定結果

(出典:郡山市の原子力災害対策第17版)

注1)横軸の1回、2回は、それぞれ各年度の1回目測定、2回目測定を示す。

注2)小中学生と未就学児では、年度により実施時期と回数が異なる。

b モニタリングポストでの計測

震災後から原子力規制委員会が、市内の小中学校や保育施設、公民館や公園等にモニタリングポストを386台設置し、計測した空間放射線量を表示しホームページで公開している。2018(平成30)年8月5日、同委員会は配置数を縮小する見直しについて市役所で説明会を開催したが、市民からは反対の声が出された。その後、相次いだ住民からの反対を理由に、見直し案は撤回された(『福島民報』2018年7月2日、同8月6日、『福島民友』2019年5月30日、『読売新聞』同5月30日)。