内部被ばくは、放射性物質を含む空気の吸入や汚染された飲食物の摂取により起こる。原発事故等の緊急時には、放射性ヨウ素が甲状腺に取り込まれないよう、あらかじめ、放射線を出さない安定ヨウ素剤を服用して甲状腺を飽和にしておく対策もとられる。また、飲み水や食品の放射能性物質検査をして基準を超すものを摂取しない対策や、体内に取り込まれた放射能性物質の検査(内部被ばく検査)により管理される。

a 安定ヨウ素剤の備蓄

原発事故直後の2011(平成23)年3月20日、『福島県原子力災害医療行動計画』に基づき、原発から50km圏となる本市にも、安定ヨウ素丸剤13万8,000錠と乳児用粉末剤と調整用薬剤が送付された。その後追加配布で安定ヨウ素丸剤は合計24万4,000錠となり、緊急時には40歳未満の全市民(妊婦は40歳以上も含む)に配布できる量の薬剤が保健所に備蓄され、配布体制が整備された。幸いなことに、実際に服用すべき緊急事態までには至らず、服用の指示が発出されることはなかった。

2016(平成28)年10月に、国は新たな方針を示し、1.原発から半径30km圏外の市町村には安定ヨウ素剤を配布しないこと、2.半径30km圏外の自治体向けには、国が全国5ヵ所の集積地に安定ヨウ素剤を備蓄し緊急時に配布することに変更された。これを受け、県から配布された安定ヨウ素剤の使用期限が切れたことから、国の備蓄が完了するまでの期間全市民に配布可能な量の薬剤として、61万1,000錠の丸剤と乳児用粉末剤と調整薬剤を2017(平成29)年9月に購入した(『福島民報』2017年2月17日、「郡山市29年度一般会計予算案1,286億3,000万円の中身」)。

2019(令和元)年度に国が全国5ヵ所の集積地に安定ヨウ素剤の配備を完了したことを受け、2022(令和4)年8月には、国の備蓄配布体制に移行した。市が備蓄していた安定ヨウ素剤は、使用期限が切れたので廃棄した。

b 内部被ばくの懸念と検査体制の構築

原発事故直後に、各地で露地野菜が放射性物質に汚染される、水道水から放射性ヨウ素や放射性セシウムが検出される、また米や牛肉の放射性セシウム汚染が報道されるなど、市民の間では身近な食材を摂取することによる内部被ばくが心配されていた。1986(昭和61)年に旧ソ連のチョルノービリ(チェルノブイリ)原発事故が起こったが、現地の土壌汚染と内部被ばくの関係について福島県内の土壌汚染データを元にそのまま当てはめると、福島市や郡山市など県内の人口密集地域では、年に数mSvを超える内部被ばくが頻出することが懸念された。(早野龍五(2013)「福島県内における大規模な内部被ばく調査の結果」『日本学士院紀要』157-163抄訳)

県民健康管理調査の先行調査として、放射線医学総合研究所で行われた内部被ばく検査データでは、少量の内部被ばくは確認されたが健康被害を受ける値の人はいなかった。また、半数の住民の尿から微量の放射性セシウムが検出されたが、生涯放射線量が1mSv未満であり健康に問題がないと説明された(『福島民報』2011年7月24日)。しかしながら、市民の間では、様々な食材から放射性セシウムが検出されていることから、知らぬ間に放射性物質を取り込んでいるのではとのおそれから、早急な内部被ばく検査実施を望む声が高まっていた。

内部被ばく検査のあり方について協議するため、2011(平成23)年6月2日に市と郡山医師会による「子どもに対する放射線被ばく会議」が開催され、数度の協議を経て保健所に内部被ばくの検査所として「放射線健康管理センター」を設置することとなった(『郡山市史 続編4』第二編、第4章第5節三)。

ホールボディカウンタ(別名全身カウンタ)と呼ばれる検査装置は、装置外部からの放射線を遮蔽するため10㎝厚の鉄板や5㎝厚の鉛ブロックで覆われているので、その重量は4tから7tあり、重量に耐えうる設置場所の検討が必要だった。保健所が適切との結論から、立ったまま検査する立位式1台、座って検査する座位式1台の計2台の検査装置を約1億円で購入し、保健所1階の多目的ホールを改装して設置した。2012(平成24)年6月4日には、原子力災害対策アドバイザーや市関係者が出席し、内覧会が行われた(『福島民報』2012年6月5日)。2012(平成24)年6月7日に保健所放射線健康管理センターが開所し、1日当たり最大100人の検査体制が整い、初日には妊婦80人が内部被ばく検査を受けた。検査時間は短く、2分間であった。

『検査を受けた会社員女性は「簡単な検査で短時間に終わり良かった。小さな子どもがいて、早く検査を受けたかったので安心できる」と話した』(『福島民友』2012年6月8日)。

その後、2012(平成24)年10月19日にライオンズクラブ国際協会332-D地区から座位式ホールボディカウンタ1台が寄贈された(『福島民友』2012年10月20日)。さらに2013(平成25)年7月4日には、日本赤十字社からの立位式1台のホールボディカウンタが寄贈され、合計4台の検査体制に拡充されたことにより、1日最大で約250人の検査体制が整った。

2013(平成25)年11月1日、組織改編により放射線健康管理センターには、自家消費野菜などの検査所業務が移管され、放射線の内部被ばくに関わる業務を一体的に行う、放射線健康管理課となった。

c 内部被ばく検査施設や体制の問題点と工夫

内部被ばく検査に使用するホールボディカウンタは本来、原子力発電所や核関連施設の事故・災害など、高放射線レベルの内部被ばく検査を想定して製造されている。

県内では、周辺環境に放射能汚染がある中での検出下限に近い放射線量測定が求められ、微量な放射線を測定する機器であるため、周辺環境中にある放射性物質の影響を低減し検査精度を向上させる必要があった。また、検査に当たる人員確保も課題で、測定員の法的資格要件はないが、装置の校正に放射線源を使う特殊な装置であることから、専門知識を有する診療放射線技師あるいは放射線取扱主任者を職員に採用した。

ホールボディカウンタは、天井面、床面、側面を鉛ブロックあるいは鉄板で覆い外部放射線を遮蔽し、外からの放射線が入らないよう開口部を最小限に設計している。周辺の地面などにある原発事故由来の放射性物質(主にセシウム134、セシウム137)からの放射線影響を受けやすい環境下での測定であり、外部放射線による誤差の低減にはさらに工夫が必要だった。保健所の検査室では、窓側の部屋は外部からの放射線影響を受けたことから、鉛入りのカーテンを設置し放射線を遮蔽した(『福島民報』2012年2月10日)。

d 内部被ばく検査の実施経過

妊娠中の方や子どもが放射線の影響を受けやすいのでは、との不安に応え、妊娠中の方や子どもの検査を優先して検査計画を立てた。最初の内部被ばく検査は県が実施主体で計画され、空間放射線量率が高い地区の4・5歳児を対象に2012(平成24)年3月19日から30日まで、茨城県東海村の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)で開始された。JAEAには早朝に出発し、帰りは夕方までかかる行程となり、大きな負担であった。また、2012(平成24)年3月21日から30日まで、県から市障害者福祉センターに検査車両(大型バスにホールボディカウンタを搭載した検査車両)が派遣され、震災時の妊婦への検査が開始された(『郡山市史 続編4』第二編、第4章第5節三(4))。

全市民33万人対象の名簿は、原発事故当時の年齢区分で作成され、空間放射線量率の高い地区から順番に個人に郵送で通知され、検査希望日を返信し日程調整がなされ、希望する日時で検査が行われた。

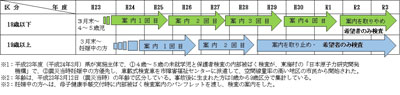

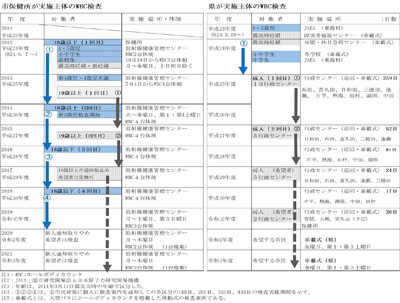

表3に年度別の検査実施の詳細を示した。左側が保健所実施主体の検査、右側が県実施主体の検査の流れである。保健所で検査が開始された2012(平成24)年度は、小・中学生対象者の31,200人ができるだけ早く1巡目検査が完了できるよう、クラスごとにバスで保健所まで送迎し検査が行われた。また、県実施主体の検査では、小中学校に県の検査車を派遣して検査、中学生の一部では東海村のJAEAでの検査が行われた。

2012(平成24)年度末までに震災時・検査時妊娠中の方の検査が完了し、震災時18歳以下の検査では4歳から中学生までの生徒児童等の1巡目検査がほぼ完了し、高校生の検査も開始された。

2012(平成24)年1月11日付けで、本市と公益財団法人震災復興支援放射能対策研究所は、「放射線内部被ばく検査等業務に関する協定」を締結し、これまでに延べ4,513人の市民の方が内部被ばく検査を受けた(郡山市保健所総務課『郡山市公式ホームページ』)。

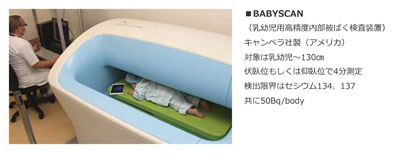

同研究所には、乳幼児が寝たまま(伏臥位ないし横臥位)で検査できる「ベビースキャン」も導入され、希望する市民には無料で検査が行われた。

保健所で2013(平成25)年度4月からは、新4歳児の検査が行われ、5月下旬からは一般成人の1回目の検査が開始された。また、県から車載式ホールボディカウンタ検査車が各行政センターに巡回方式で派遣され、成人の検査が始まった。2014(平成26)年度には、それまで体格の小さい2歳児の検査はできなかったが、県から補助いすの貸出しが始まり、検査が可能になった。

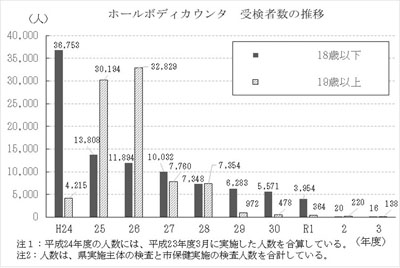

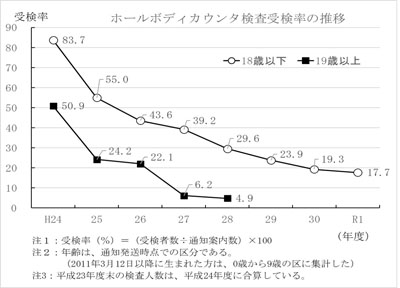

年度別に内部被ばく検査実施経過をみると、表3に示すように、震災当時の年齢で18歳以下は4回目まで個別案内をし、19歳以上については2回目まで全市民対象に個別案内をして検査を実施してきた。本格的な検査が開始された2012(平成24)年度には18歳以下の受検者数は36,753人、受検率(通知案内数に対する受検者数の割合)が83.7%と非常に高かったが、受検率(通知案内数に対する受検者数の割合)も年々下がってきたことから、原子力災害対策アドバイザーの意見を踏まえ、19歳以上は2017(平成29)年度から18歳以下は2020(令和2)年度から個別案内を取りやめ、希望すればいつでも検査を受けられる体制に変更した(図7、8)。

検査を受ける人数が減少してきたことから、2019年度(令和元)年度にはホールボディカウンタを3台体制に縮小、翌2020(令和2)年度には2台体制とし、1台を廃棄処分し、2021(令和3)年度にはもう1台を廃棄処分した。

また、2021(令和3)年4月1日からは、放射線健康管理課を廃止し、保健所総務課に放射線健康管理センターを設置して、業務を移管した。

e 内部被ばく検査結果の評価

内部被ばく線量の評価に関し、長期間の低線量被ばくに関する評価基準がない中で、県は放射線医学総合研究所などの専門機関の意見を踏まえ、被ばく線量が生涯1mSv未満であれば健康への問題はないと判断する評価基準を決めた(『福島民友』2011年7月24日)。内部被ばく検査について、2012(平成24)年1月末までは、2011(平成23)年3月12日に放射性物質を吸入したとして、「急性摂取シナリオ」で線量評価(預託実効線量、子どもは今後70年、大人は今後50年に受けると推計される内部被ばく線量)を実施してきたが、放射性セシウムの生物学的半減期は成人で70日から100日のため、初期被ばく量の推定は原発事故後1年が限界とされている(環境省(2022)『令和3年度版 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料』上巻第2章p62)。そこで2012(平成24)年2月1日からは、2011(平成23)年3月12日から1年間、毎日均等な量を継続して日常的に経口摂取したと仮定した最大線量を推定する「日常的な摂取シナリオ」に変更した(福島県(2014年3月29日)『福島県ホームページ』「福島県住民ホールボディカウンター測定の線量評価の方針について」<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045b/wbc-hyoka.html>)。

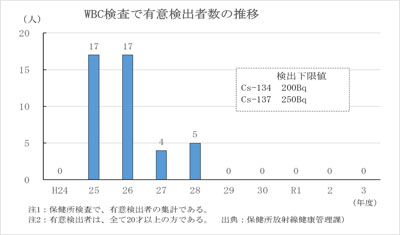

市民の内部被ばく検査の結果は、全員が預託実効線量は1mSv未満であった。図9に、保健所で検査を受けた方のうち、検出下限値を超えて体内から放射性セシウムが有意に検出された人数の推移を示した。

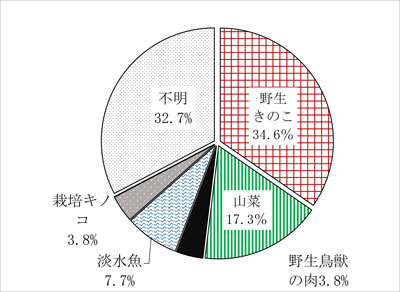

合計43人が有意検出者であり、最大検出者は、イノシシの肉を検査しないで食べた方で、セシウム134が811Bq、セシウム137が4,324Bq検出された。その預託実効線量は0.188mSvと算出され、1mSv未満で健康上は危険となるレベルではなかった。しかしながら体内から放射性セシウムが検出されることは、食生活上に何らかの問題がある可能性が推察され、これらの方から最近の食生活や食材内容を聞き取り調査し、体内から検出された原因の推定を行った。その上で、推定された食材の摂取を控えるなど食生活改善を助言し、体内のセシウムが半減する約3ヵ月を経過した後に再検査を勧めた。図10に示すように、聞き取り結果から原因食材を推計すると、野生キノコ34.6%、山菜17.3%、野生鳥獣の肉3.8%、淡水魚7.7%と、いわゆる野生食材が主な原因と考えられた。3ヵ月後に再検査すると、ほとんどの方では放射性セシウムが不検出となり改善されていた。。

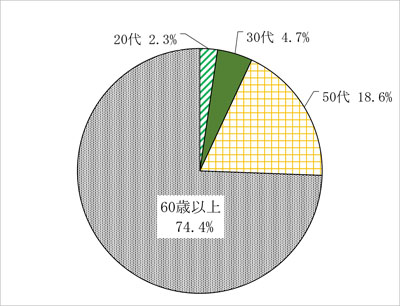

体内から放射性セシウムが検出された方の年齢構成を見ると、全員が検査時点で20歳以上の方で、60歳以上の比率が74.4%と最も高く、それより若い人の検出率は低くなっていた(図11)。