a 水道水の検査

原発事故直後の2011(平成23)年3月21日に、豊田浄水場の水道水から150Bq/kgの放射性ヨウ素131が検出され、乳児の暫定規制値100Bq/kg(食品衛生法に基づく暫定規制値、100Bq/kgを超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導)を超えたので摂取制限がかかった。放射性ヨウ素を除去するため、水道局の浄水工程に活性炭処理を加えモニタリングを継続したところ、連続3日間基準を満たしたので、3月25日には乳児の摂取制限が解除された。放射性ヨウ素131は、同年4月17日以降は市内4浄水場で全て不検出であった(『郡山市史 続編4』第二編、第4章第5節三(6))。

放射性セシウムは、指標値200Bq/kgに対し、2011(平成23)年3月24日に荒井浄水場の水道水から3.5Bq/kg、同年3月28日に豊田浄水場の水道水から4.4Bq/kgが検出された。同年4月17日以降は4浄水場で全て不検出であった。

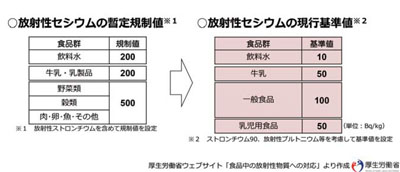

b 食品中の放射性物質基準

原発事故後の2011(平成23)年3月17日に、食品衛生法に基づく放射性セシウムの暫定規制値が設定されていたが、見直しがなされ、2012(平成24)年4月1日から現行の「基準値」が設定された。これは、より安全と安心を確保する観点から、暫定基準値で許容していた年間被ばく線量5mSvから年間1mSvに変更され、基準値が引き下げられたものである。新たな基準では、食品の50%が放射性物質に汚染されていると仮定、一般食品の基準が100Bq/kgに定められ、牛乳・乳児用食品は、全てが基準値上限の放射性物質を含んでいても影響が出ないよう、一般食品の半分50Bq/kgと定められた(表4)。

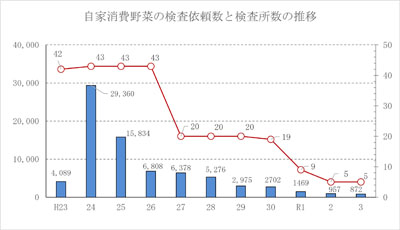

c 自家消費野菜等の放射性物質検査体制

2012(平成24)年3月5日から、市民の身近な公民館や行政センター42ヵ所に、測定機器44台と検査員を配置し、市民が持ち込む自家消費野菜などの無料検査所が開設された。当初、検査用サンプルは1,000ml必要だったが、2013(平成25)年1月7日からは井戸水などの水を除き、半分の500mlで測定できるようになった(『福島民報』2013年1月7日)。開始当初は検査希望者が多く、順番待ちをする状況だったが、放射性物質の含有量が高い食材や低い食材が分かり、年々検査数が減少してきた。検査数の減少により、検査所数も減らし、2021(令和3)年度に5ヵ所となった。

基準を超過した主なものは、屋外栽培のしいたけ、野生キノコ、イノシシ肉、タケノコ、タラの芽やふきのとうなどの山菜であり、測定結果はホームページで公開された(『福島民報』2012年9月7日)。

d コメの放射性物質対策

2011(平成23)年のコメの作付について、玄米中の放射性セシウム濃度を食品衛生法上の暫定規制値(500Bq/kg)以下とするため、土壌中の放射性セシウム濃度が5,000Bq/kgを超える水田の作付制限が行われた(『農業協同組合新聞』2011年4月12日)。

収穫後の段階で放射性物質濃度を測定し、2011(平成23)年10月12日にすべての市町村の米が出荷可能となったが、翌月11月16日、福島市旧小国村で生産された玄米から、暫定規制値を超える値が検出され、出荷制限となった。コメの放射性セシウムが高い水田土壌の調査から、土壌にカリウムが少ないと放射性セシウムの吸収が高くなることが判明し、農家にカリウム肥料を購入する費用を助成し、ほ場への散布が行われた。

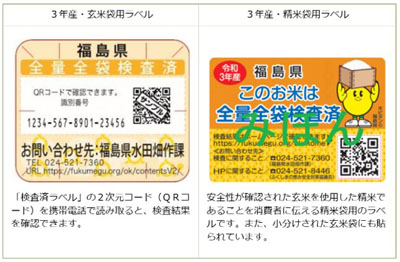

各地で基準超過の玄米が出現したことから、24年産米の安全性確保対策として、ベルトコンベアー式の検査装置で、コメの全袋検査が行われることとなった(図13)。市内では、JA郡山市をはじめコメ集荷団体の拠点17ヵ所に22台の検査機器を設置し、2012(平成24)年8月28日からコメの全袋検査が開始され、基準値未満玄米の袋には「検査済ラベル」(図14)を貼り、検査済みであることを証明し出荷された(『福島民報』2012年8月30日、『福島民友』同8月31日)。

2012(平成24)年11月5日に、市内・富久山町産の24年産米から、120Bq/kgと基準値の100Bq/kgを超過する放射性セシウムが検出され、原子力災害対策本部長から米の出荷制限の指示があったが、同11月8日、「県の定める管理計画に基づき管理される2012(平成24)年産の米はこの限りでない」とされ、出荷制限が解除された。(福島県(2013年12月1日)『福島県ホームページ』「24年産米の出荷制限の解除」<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36035b/24kome-syukkaseigen-kaijyo.html>)。

その後、2019(令和元)年度までの検査では、市内で毎年116万から150万袋の検査が行われているが、基準超過はゼロ袋であった。2020(令和2)年産米から放射性物質検査の手法を見直し、避難指示等があった一部の地域では全量全袋検査、それ以外の地域では抽出によるモニタリングにより放射性物質検査をする方式に変更された(『福島民友』2020年5月19日、福島県(2023年8月1日)『福島県ホームページ』「全量全袋検査に関するよくある質問」https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36035b/suiden-zenryozenhukurokensa-faq.html)。

e 保健所の食品等の放射性物質検査

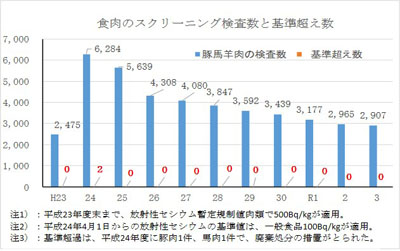

保健所の食肉衛生検査所では、豚肉や馬肉等の放射性物質のスクリーニング検査を実施し、その検査数と基準超え数を図15に示した。2012(平成24)年度に豚肉1件、馬肉1件の合計2件で基準超過があり、廃棄処分がなされたが、そのほかの年度で、基準超過は無かった。牛肉は、別途、県が全頭検査を実施した。

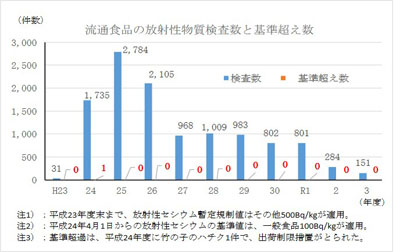

生活衛生課では、食品衛生法に基づき小売店等から収去した食品の放射性物質検査を行っており、その検査数と基準超え数の推移を図16に示した。2012(平成24)年6月21日にたけのこ(ハチク)で1件の基準超過が判明し、自主回収指示が出された(『福島民友』2012年6月22日)。6月25日には、国から原子力災害対策特別措置法に基づき、出荷停止の指示が出された(『福島民友』2012年6月26日)。

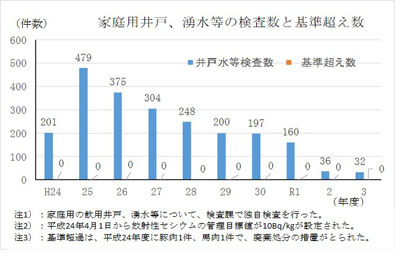

検査課では、独自調査として市民が飲用に供する井戸水や湧水の放射性物質検査を行ってきた。その結果を、図17に示したが、検査を実施した全ての井戸水と湧水で基準超過はなかった。

摂取や出荷が制限された郡山市産の食品一覧は、『資料編』(第5編・5-2)に記載した。

f 給食食材と給食の管理

2011(平成23)年12月1日から、総合地方卸売市場に運んで、給食まるごと検査を開始した。2012(平成24)年2月27日から、市内2ヵ所の給食センターに検査機器を設置し、まるごと検査に加え、給食センター及び自校給食校の主要食材検査を開始し、検査を拡充した。2012(平成24)年2学期からは、市内2ヵ所の給食センターに加え、自校給食64校全てに検査機器を設置し、専門の検査員が配置され各校で給食を毎日測定できる体制を整備した。本市独自の検査基準は、10Bq/kgとした。学校給食の放射性物質検査結果は、毎日、市のホームページに公開されている。

また2011(平成23)年12月5日から、保健所検査課で公立保育所の給食まるごと検査を開始し、2012(平成24)年1月27日からは、民間認可保育所の給食まるごと検査を開始した。その後、2012(平成24)年4月23日から、公立保育所及び民間認可保育所の主要食材検査を開始し、同年12月18日から市内52ヵ所の保育所等(市立保育所、民間保育所、認可外保育所)へ検査機器を設置し、検査体制を強化した。小中学校と同様に、本市独自の基準は10Bq/kgとした(郡山市『郡山市の原子力災害対策第7版』p16、『福島民報』2012年8月19日、8月22日、8月25日)。

各学校等の検査で放射性セシウムが検出された場合は、保健所検査課において、より精密なゲルマニウム半導体検出器で給食提供前までに緊急分析をする体制がとられた。保健所で精密な再検査を行った結果、自然の放射性核種であるビスマスが学校等の検査でセシウムと誤検出されていたことが判明し、安全上は問題がなかった。このような取り組みが行われたことで、学校や保育所などの給食からは放射性物質は全ての検査で不検出であり、安全が確認された給食が提供された。