原発事故による放射性物質拡散や住民避難の事態を受け、県民の被ばく線量を評価し、健康状態の把握を行い、将来にわたる県民の健康維持、増進を図る目的で、福島県「県民健康調査」が開始された。

この調査は、福島県が福島県立医科大学へ委託して行っており、学識経験者などで構成される第1回「県民健康調査」検討委員会が2011(平成23)年5月27日に開催され、同年7月24日開催の第3回検討員会で調査概要が決まった。二つの枠組から構成され、一つは基本調査で、もう一つは詳細調査である。基本調査は、全県民205万人を対象に事故後4ヵ月間の外部被ばく線量を推定する調査で、詳細調査は県民の健康状態を把握するための調査で、甲状腺検査、健康診査、心の健康調査、生活習慣に関する調査、妊産婦に関する調査で構成され実施された(福島県(2023年8月25日)『福島県ホームページ』「県民健康調査とは」<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045b/ps-kenkocyosa-gaiyo.html>)。

この調査の中で、最大の関心事は甲状腺検査であった。1986(昭和61)年に発生した旧ソ連のチョルノービリ(チェルノブイリ)原子力発電所事故では、唯一明らかになったのが、放射性ヨウ素による小児甲状腺がんだったことから、県内でも甲状腺がんが発生するのではと危惧された。

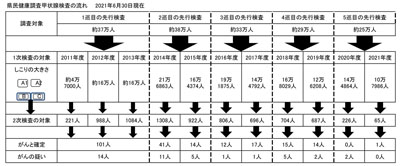

第1回目の甲状腺検査では、おおむね事故時18歳以下の子どもたち全県民36万人が対象とされ、2011(平成23)年10月から2014(平成24)年3月までの2年半をかけ超音波による甲状腺検査を行う計画で、その後も、20歳未満は2年に1回、20歳に達してからは5年に1回、生涯、継続的に見守ることとなった(『福島民報』2011年7月25日、『福島民友』同7月25日)。これらの調査結果は、県立医大から県民健康調査検討員会と下部委員会の甲状腺評価部会に報告され、4半期毎に1回の頻度で、同委員会及び同部会で専門的立場からの検討が行われている。

基本調査で事故後4ヵ月間の外部被ばく線量の推計結果は、各個人に通知され(『資料編』(第5編・5-10))、人口の99.8%が5mSv未満、93.8%が2mSv未満であり、「放射線による健康影響があるとは考えにくい」と評価された(福島県『福島県ホームページ』「第28回福島県「県民健康調査」検討委員会資料1(2017年(平成29年)10月23日)」<https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/238767.pdf)。

第1回目の先行検査(1回目)から本格検査5回目までの甲状腺検査で、悪性ないし悪性疑いと判定された266人のうち222人が手術を実施し、221人ががん、1人は良性と診断されている(福島県『福島県ホームページ』「第43回「県民健康調査」検討委員会参考資料4(2021年(令和3年)10月15日)」<https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/475149.pdf>、『福島民報』2021年10月16日)。

市町村別のがんと診断された人数は公開されていない。郡山市民の悪性ないし悪性疑いの人数は、先行検査(1回目)で対象者64,377人のうち54,062人が検査を受け25人が悪性ないし悪性疑い、本格検査(2回目)では48,044人が検査を受け18人が悪性ないし悪性の疑いと診断されたと、本格検査(2回目)までの結果が公表されている(福島県(2021年7月26日)『福島県ホームページ』「第27回「県民健康調査」検討部会及び第7回「甲状腺検査評価部会」資料2-1、資料2-2(2017 年6月5日)」<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045b/kenkocyosa-kentoiinkai-b7-kaisai.html>)。

中間取りまとめでは、「これまでに発見された甲状腺がんについては、被ばく線量がチェルノブイリ事故と比べて総じて小さいこと、被ばくからがん発見までの期間が概ね1年から4年と短いこと、事故当時5歳以下からの発見はないこと、地域別の発見率に大きな差がないことから、総合的に判断して、放射線の影響とは考えにくいと評価する。」との見解が出されている。(福島県『福島県ホームページ』「県民健康調査における中間取りまとめ(2016年3月)」<https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/158522.pdf>)。