a 子どもたちを放射線から守るプロジェクト

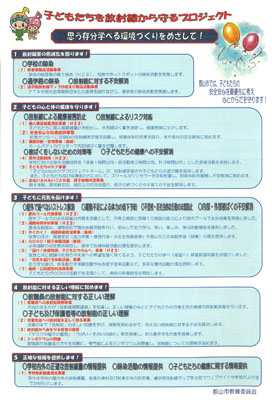

2011(平成23)年度から、子どもの安全・安心を最優先に五つの柱から構成される「子どもたちを放射線から守るプロジェクト」を策定し、重点的な取り組みを行った。このプロジェクトは2021 (令和3)年度においても継続実施されている。(図1参照)

以下このプロジェクトの主な具体的施策について記述する。

<放射線量の低減化(学校・通学路の除染、放射能への不安解消)>

2011(平成23)年4月27日に郡山市立薫小学校から始まった表土除去作業は、保護者や地域住民の協力を得て同年12月に湖南小中学校を除く小学校60校(分校を含む)、中学校27校で完了した。2012(平成24)5月からはプール本体と周囲、校地内の比較的線量の高い箇所、同年12月からは校地周辺部と校舎屋上の除染作業を継続して実施し、2014(平成26)年度で除染活動を完了した。

2011(平成23)年度の夏休みに各学校で作成した通学路放射線マップを全保護者に配付し、保護者や町内会等関係団体との連携のもとに通学路の除染活動を行い、線量低減化の成果を得た。この間、各学校においては、校庭・プールサイドの空間線量を毎日測定し、校庭・校舎、ホットスポット・プール、通学路の除染活動を行うためのデータとした。

校地内に仮埋設された除去土壌等の搬出は、2015(平成27)年度から環境省と協議して進められ、2018(平成30)年度に完了した。

<子どもの心と健康を守る(放射線への健康管理、不安解消)>

2011(平成23)年10月より開始された個人積算線量測定事業は、希望した小中学生を対象に積算外部被ばく量を測定するためのバッジ式の個人積算線量計を配付し、線量把握による不安解消と健康管理を目的としたもので、2021(令和3)年度も継続されている。

2012(平成24)年度には全小中学生を対象としたホールボディカウンターによる内部被ばく量の測定もなされた。

安全安心な給食提供事業として、2011(平成23)年11月に学校給食使用米「あさか舞」の玄米・精米等の段階における三重の検査体制の整備、2012(平成24)年2月に2ヵ所の給食センターに測定器と検査員を配置し、各学校のローテーションに基づいた週1回の食材や給食1食まるごと検査、同年2学期に自校給食校64校すべてに測定器と検査員を配置し、検査器の検出限界値である10Bq未満を基準とした食材と給食1食まるごと検査が行われ、2021(令和3)年度も継続されている。

2012(平成24)年度に学校における屋外活動時間を「体育1時間以内・部活動等2時間以内、計3時間以内」とした制限解除、2014(平成26)年度に全小中学校の教室にエアコン設置が行われた。

<子どもに元気を届ける(心身のストレス解消・運動不足解消)>

恵まれた自然環境の中で、安心して思う存分学び活動し心体をリフレッシュすることを目的に、2011(平成23)年度に湖南林間学校(夏休み期間中に3回の宿泊体験活動を実施)、2012(平成24)年度に、湖南小学校屋内プール開放事業(夏休みの体力づくりの一環として小中学生対象に午前・午後の2回開放)、わくわく!湖南移動教室(市立小学校の全児童の日帰り体験教室)、のびのび!親子体験活動(少年湖畔の村を無料開放、通年で各種体験活動の場を提供)、2014(平成26)年度に夏季休業中水泳機会提供事業(放射線不安で学校の屋外プールに入らない児童生徒の体力づくりの一環として民間の屋内プールを計画にそって開放)の各事業が行われた。

同年度より、運動不足解消と体力向上を目的に、各小中学校へ運動用具配当(ラダー、ダブルダッチ用ロープ、ミニハードル、投てき用補助用具等)、民間エキスパート指導者活用事業(「地域を生かした教育環境パワーアップ事業」の一環として水泳やダンスの外部講師を各学校に派遣)がスタートした。

2016(平成28)年には、子どもたちが安心して体を動かし遊ぶことができる施設として、大安場史跡公園、大槻公園、カルチャーパーク、旧行健二小跡地が整備された。

<放射線に対する正しい理解>

郡山市教育研修センターでは、教職員を対象とした「児童生徒の心のケアに重点を置いた研修講座」や「放射線教育に対応した研修講座」を年間を通して計画的に設定した。各学校は授業で「放射能」の正しい知識を学び、見えない放射線に対する不安を解消し、マスク・帽子の着用、うがい・手洗いの励行等、放射線から身を守る教育を推進した。同時に、放射線教育サポート事業(郡山市放射線教育指導資料の改訂、学校への出前講座や教材貸出による学校における放射線教育をサポート)も行われた。

<正確な情報提供>

各小中学校は、屋内外の放射線量、給食の食材及び「まるごと給食」の測定値、通学路放射線マップ等をウェブサイト、学校だより等で周知し、保護者や地域住民に積極的な情報発信と提供を行った。

b 未来を拓く心のブックの作成と心の教育の推進

東日本大震災の被災を通して経験したこと、考えたこと、気づいたことなどから、子どもたちが何を学び、何を語り継ぐべきかを記録として残すことは震災を経験した者の大切な使命と捉え、「未来を拓く心のブック」を作成して市内全児童生徒に配付し、道徳の時間等で活用するとともに、市内全家庭にも配付した。尊い体験の共有、未来の郡山を切り拓く市民や子どもたちの精神的な支えとなり、真の復興を成し遂げる原動力となることを願ったものであった。

震災直後に、2009(平成21)年度にスタートした郡山市・鳥取市小学生交流会の絆のもとに、鳥取市の小学校から郡山市の小学校58校に応援メッセージが贈られた。2012(平成24)年度の交流会は中止となったが、2013(平成25)年7月に2泊3日で東日本大震災後初めて小学生30名と引率者8名が鳥取市を訪問した。さらに、和歌山市や奈良市からも本市の小学生が招待され、体験活動に親しんだ。