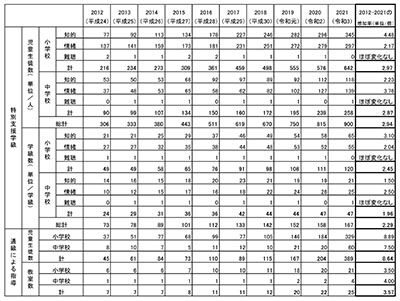

郡山市における2012(平成24)年度から2021(令和3)年度までの特別支援学級に在籍する児童生徒数、学級数、通級による指導を利用する児童生徒数、通級指導教室数の変化を表1にまとめた。2012(平成24)年度に知的障がい、自閉症・情緒障がい、難聴の特別支援学級に在籍した児童生徒数は小中学校合計で306名だったのに対し、2021(令和3)年度には900名と2.94倍に増加した。学級数も、2012(平成24)年度の73学級から、2021(令和3)年度の167学級と2.29倍に増加した。

通常学級に在籍する児童生徒が週の中の一定の時間、別室(通級指導教室)において障がいに対応した特別な指導を受ける制度である通級による指導については、2012(平成24)年度に利用した児童生徒数が45名であったのに対し、2021(令和3)年度には389名と8.64倍にまで増加した。通級指導教室数も小中合わせて、2012(平成24)年度には7教室だったものが、2021(令和3)年度には25教室と3.57倍に増加した。

このように本市においても、社会への特別支援教育の認知が進み、制度的にも改善が進むほどに、特別支援学級の在籍者、通級による指導の利用者が増加していると考えられる。この状況に対して、市当局の対応を見ていく。2020(令和2)年3月に策定された「第3期郡山市教育振興基本計画」においては、本市の特別支援教育の課題として以下の2点を指摘している。

a. 「共生社会」の実現のために、障がいの程度に関わらず、学びの場を選択できる環境整備に努める必要があること。

b. 障がいのある児童生徒一人ひとりの合理的配慮を明記した「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の教職員間、学校間での情報共有・引継ぎを徹底し、早期からの一貫した支援を行い、全ての児童生徒が障がいによる生活上、学習上の困難を改善・克服し、自立できるようにすることが重要であること。

そして、これらの課題を解決するために、1.個に応じた指導の充実、2.支援体制の充実、の二つの方針に基づいた事業を設定している。具体的には、1.として、児童生徒のカウンセリングや心理検査を実施する専門カウンセラーの配置事業、特別支援教育専任指導主事や特別支援教育アドバイザー等による各学校の巡回相談事業を行う、2.としては、保護者が適切な就学先を選択できるように保健福祉部、こども部、学校教育部が連携し早期からの切れ目のない支援体制を構築することや、各学校の学習・生活両面の指導の充実を図るための特別支援教育補助員等の配置を行うこととしている。

また、通常の学級においても特別な支援を必要とする児童生徒は2021(令和3)年度には、小学校で830名(市内全児童の約5%)、中学校で351名(市内全生徒の約4%)が在籍していた。通常学級を担当する教員にも特別支援教育の専門性の獲得が重要であるという観点から、「第3期郡山市教育振興基本計画」において「教職員研修の充実」として、「今後も増加が予想される特別な支援を要する児童生徒に対応するため、障がい特性の理解や障がいによる学習上又は生活上の困難を主体的に改善、克服する指導である『自立活動』について学ぶ機会を確保」することが明記されている。