郡山市における福島県認証の宗教法人の数は303法人(福島県内の宗教法人の数は4,758)。その内、郡山市の神社系は193、仏教系は98、キリスト教系・新宗教その他は12である。

2012(平成24)年から2021(令和3)年までの宗教関係の動きをみると、災害や事故やコロナ禍により社会・環境は激変し、宗教界は、いくつもの課題に立ち向かわなければならなくなった時代であった。

神社関係の動きをみると、大震災後、多くの神社は復旧をはかり、2012(平成24)年9月、富久山町の豊景神社(宮本泉)では東日本大震災によって破損した「みこし」が再建され、10月に住民へお披露目された(みこしは200年前の江戸時代につくられたものという)。あわせて、県・市の重要無形民俗文化財指定の「太々(だいだい)神楽」が披露された。2016(平成28)年12月22日、安積国造神社(安藤智重)の元宮赤木神社覆屋改修の竣工式が行われた。(赤木神社は安積国造神社が創建された旧鎮座地である)。2018(平成30)年3月28日、阿久津町の田村神社(村上真也)の社殿は老朽化や被災のため建て替えられ奉祝祭が行われた。

一方、神社庁は、2016(平成28)年8月27日、郡山開成学園建学記念講堂において、福島県神社庁設立70周年記念の大会を開き、県内各地から神社関係者約1,300人が参加し、「地域社会での神社の役割の重要性を再認識し、斯道の興隆発展に尽くす」との宣言を採択した。その他として、2014(平成26)年4月、田村神社(遠藤昌弘)では、京都・清水寺の森清範貫主(かんす)が訪れ、記念碑3周年の法要と、境内に桜の記念植樹を行った。2014(平成26)年10月、安積町笹川字篠川の熊野神社(宮本仁)に、篠川御所の城鎮の神とされた神社由来の案内板が設置された。2016(平成28)年3月13日、西田町の石上神社で新築遷宮祭りが行われ、鳥居も新しくなった。4月13日、蒲倉町の高野根神社(鈴木光一)境内にある稲荷神社の社殿が完成し、西参道も新設された。2018(平成30)年3月、大久保神社へ130年記念で鹿児島顕彰会より灯籠が贈られた。9月、西田町の鹿島大神宮(渡辺雅子)では、60年以上途絶えていた障子絵馬を新しく作り頒布された。2019(令和元)年5月、富久山の日吉神社(佐藤記子)で神楽殿がお披露目された。2021(令和3)年2月、鹿島大神宮(渡辺雅子)にある多賀神社で「たが」が取り付けられている絵馬を飾る「多賀さまの絵馬展」が開かれた。3月、安積国造神社に、会津若松市の旧日本庭園攬勝亭(らんしょうてい)から撤去された石碑一基が、安積艮斎が名を記載した縁で移設された。

行事関係を見ると、2012(平成24)年9月、安積国造神社の秋季例大祭が行われ、28日には駅前大通で2年ぶりに山車まつりが開かれた。6月、白岩町の高屋敷稲荷神社(鈴木広一)で「御田植祭」が開かれ、「早乙女」らが五穀豊穣を願った。7月5日、開成山大神宮(宮本孝)において奉遷百四十祭で伊勢神宮・神楽殿の楽師や舞女らによる舞楽が奉納された。11月、中田町柳橋の篠坂稲荷神社の秋季例大祭で郡山市指定重要無形文化財の「篠坂神楽」が奉納された。2017(平成29)年をみると、1月、三穂田の宇奈己呂和気神社(大原康朝)での祭礼、同じく1月、多田野本神社(安藤道啓)での恒例の「寒中みそぎ」が開催された(内外から24人が荒行を務めた)。10月には、日吉神社で6年ぶりの相撲大会・伊東肥前の供養。2018(平成30)年を見ると、1月、如寶寺福升づくり。3月、富久山の神明宮例祭。4月、安積国造神社で破魔弓の神事がある春季例大祭。11月、片平町の王宮伊豆神社(安藤和典)秋の大祭。2019(令和元)年11月、日和田の八幡神社などでもまつりや行事が行われた。

その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、神社の諸行事は中止や縮小を余儀なくされた。2020(令和2)年4月、開成山大神宮での春の大祭は時間を短くして、コロナ収束を願った。8月、うねめまつりは感染拡大により供養祭のみ実施しまつりは中止となった。9月、安積国造神社では、秋季例大祭は式典のみとした。10月、白岩町の高屋敷稲荷神社では、例年大きな油揚げを納める「いなり大揚げ」献納式があるが中止した。2021(令和3)年では、1月、逢瀬町の多田野本神社(安藤道啓)では、疫病鎮静を願い、寒中みそぎが地元青年会の声で決行された。4月、開成山大神宮では「開成山桜まつり」の山開きが2年ぶりに開催されたが行事は控えた。4月、安積国造神社の春季例大祭は破魔弓の神事は行ったが八幡ばやしは中止となった。片平の采女神社の祭りも縮小して終え、高屋敷稲荷神社もコロナ禍で祭りをみあわせ、9月、安積国造神社の例大祭も式典のみとし、山車まつりや神輿渡御は2年続きで中止となった。その後、コロナ禍が薄れてきたことで、12月、安積国造神社で2年ぶりに大鏡餅が奉納された。

寺院関係をみると、東日本大震災以後、「郡山市仏教会」の動きが大きい。2012(平成24)年3月5日、福島県仏教会主催の「東日本大震災犠牲者慰霊法要」へ「郡山仏教会」が参加した。「あおき郡山斎場」で法要が執行され、その後河野太通全日仏会長の法話があり、コンサートが開かれ、寺院参加数は100、参列者も約100名をこえた法要であった。

「郡山市仏教会」は、市内の96ヵ寺の寺院が宗派を越えて、1967(昭和42)年に、東山霊園仏舎利塔の建設を念願し結成されたもので、以来独自の教化・研修や歳末助け合いの托鉢等を行い、仏教の布教活動とともに社会福祉の向上・人の和と平和を希求し社会貢献をしてきた。2017(平成29)年3月11日、東日本大震災から丸6年、市内各寺院で7回忌法要が行われ、地震発生時刻に鐘をつき、犠牲者への追悼法要が営なまれた。

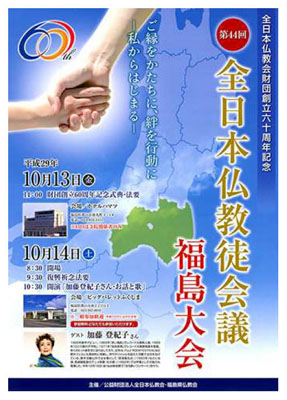

そして、「郡山市仏教会」にとって特筆すべきことは、2017(平成29)年10月13日、14日、全日本仏教会財団創立60周年記念・第44回全日本仏教徒会議福島大会が郡山で開かれたことである。「ホテルハマツ」と「ビッグパレットふくしま」を会場に、「東日本大震災七回忌式典と大法要」・「阪神淡路大震災23回忌法要」・「平成28年の熊本地震の一周忌の法要」を国内外の僧侶・関係者約2,500名の参集を得て「ご縁をかたちに、絆を行動に」をテーマとして厳修された。13日は「式典」に引き続き「被災物故者・関係物故者・被災地復興祈念法要」「福聚寺・玄侑宗久師の講演」。14日の大会は「復興祈念法要」「加藤登紀子さんのお話と歌」(コンサート)があり、大会宣言では「伝統仏教界が絆を行動に移す重要性を改めて領解する機縁となった」と結び、被災者に寄り添う祈念の大きな大会であった。2019(令和元)年「郡山市仏教会」は、台風19号災害義援金を募り、寺院62ヵ寺67万円、協力業者募金23万、計90万円を県仏教会・社会福祉関係へ届けた。その他の事業としては、「郡山仏教会」のホームページを更新し市内寺院の活動を全国へ公開している。

さらに、定例の「仏教会」の活動としては、「歳末助け合い街頭托鉢」がある。市内の事業者にも協力を得て、寄付金は社会福祉や災害時の資金として援助活動に寄付している、施設等への車両寄付は1988(昭和63)年より「慈愛号」の名でおくられている。寄付先は、郡山市・郡山市社会福祉事業団・NPO法人・障害児通所支援事業・社会福祉協議会・東山悠苑等である。

その後、令和になり、新型コロナウイルス感染拡大により仏教関係にとって課題は大きく膨らみ、2020(令和2)年、郡山市仏教会定期総会が感染拡大により中止となった。11月の歳末助け合い募金も中止となったが、物品寄付の受付は続けた。また、曹洞宗県中青年会花まつりへの協賛は例年続けられたが2020(令和2)年はコロナ禍で中止した。郡山市戦没者慰霊祭・東山仏舎利塔・無縁塔供養は引き続き続けられてきたが一時縮小して行われた。

一方、寺院の大震災からの復興・新築関係等をみると、図景の小原寺(安倍元輝)では、2011(平成23)年3月11日の東日本大震災により本堂が大きな被害を受け「全壊」に等しい建物となり、2014(平成26)年3月に解体し、同年8月8日に本堂・庫裡を小原田から図景に移転・再建し落慶法要を執り行った。2012(平成24)年4月25日、日和田町の西方寺(小笠原一教)の「蛇骨地蔵堂」が大震災被災修復・完成した。(蛇骨地蔵堂は1876(明治9)年「東勝寺」が廃寺となり、西方寺別当境内となったお堂。)2012(平成24)年10月17日、堂前町の如寶寺(保森英士)では老朽化した石垣と塀(約350m)の修復・新築工事が完成。大震災で一部破損した国の登録有形文化財の書院も修繕した。これは、「晋山式」に合わせての事業をしたものである。2014(平成24)年10月12日、清水台の大慈寺(安倍元海)で本堂の落慶式がおこなわれた。東日本大震災で被災した本堂は全壊同様であったという。境内を発掘調査の上、新築完成し、新たな布教活動が進められた。2020(令和2)年3月19日、開成の道因寺(石田智宏)では大震災被災死亡者・避難関連死亡者のお骨を納める納骨堂が完成・開眼式をつとめた。他の動きとしては、2020(令和2)9月21日、阿久津町の安養寺(土田宏久)では台風被害の墓地が復旧完成した。2020(令和2)年12月9日、善導寺(中村宜孝)では、境内に俳人・松尾芭蕉の句碑を建立し開眼式を行った。(同寺の句の存在は安積国造神社所蔵の文書で明らかになり約200年前の1807(文化4)年、郡山宿大火で類焼し行方不明になっていたことが判明した)。2021(令和3)年12月28日富久山の阿弥陀寺(小田修史)で仏像の修復が完成。

行事関係を見ると、2015(平成27)年4月13日、如寶寺で郡山空襲70年の法要がつとまる。また、各寺院での戦没者慰霊法要もつとまる。2017(平成29)年2月11日、富久山町の阿弥陀寺で江戸時代から続く伝統行事「毘沙門天祭」が行われ、地域の子供達が「稚児礼讃舞奉納」を繰り広げた。三穂田の徳成寺(三村法慧)では、毎月読経会が行われ、布教活動がなされ、年2回の御詠歌(梅花講)・写経会なども実施している。2018(平成30)年、如寶寺(保森英士)で「七日堂まいり」(馬頭観世音祭礼)が1月6日から7日にかけて、夜通し開かれ、多くの人でにぎわった。しかし、2021(令和3)年は新型コロナ対策として鐘をつく綱をはずした。2018(平成30)年3月28日、静町の静御前堂で「静御前例大祭」が行われ、大槻の長泉寺(秋山孝雄)が読経し、「静御前木像」を開帳している(大槻町の長泉寺の境外堂塔である)。法現寺(齊藤幸洋)の「鬼子母尊神大祭」は7月7日、8日に行われた(100年以上の歴史をもつ祭りで、郡山の一番初めの夏祭りとして有名)。2015(平成27)年7月27日、安積町の天性寺(木町元秀)に、「笹川のあばれ地蔵保存会」が10周年記念事業として笹川地区の五史跡についての案内板を設置し除幕式が行われた。「笹川のあばれ地蔵」は、毎年11月2日、地蔵に引き縄を結び、こどもたちが無病息災を願う行事である。2020(令和2)年、節分の日、市内各地の寺院では豆まき行事が行われ、福を授かろうと寺に多くの人が詰めかけていた。

文化財関係では、2015(平成27)年3月、善導寺(中村宜孝)の鐘楼が国登録有形文化財に指定された。このように、寺院の活動・行事等の10年間をふりかえると大震災・原発事故やコロナ禍などの大きな影響を受けつつも、伝統の継続につとめてきたことがわかる。