2019(令和元)年12月に中国武漢市で初めて感染が確認された新型コロナウイルス感染症は、郡山市の民俗、特に民俗芸能にも大きな影響を与えた。

新型コロナウイルス感染症については、2020(令和2)年3月14日に市内で初めて感染が確認され、同年8月には市内で初のクラスターが確認された。その後2022(令和4)年9月25日までに39,258人の感染が確認された(郡山市保健所(2023年)『郡山市における新型コロナウイルス感染症対策白書』)。

民俗の中でも獅子舞や神楽に代表されるような民俗芸能や、うねめまつりや萩姫まつりなどのまつりは人が密になり、至近距離で会話をするため、感染の可能性が非常に高いものになる。

そのため、新型コロナウイルス感染症が流行すると、うねめまつりは開催以来初となる中止が決定した。市内で行われるまつりも、感染対策として開催を見送るものが増えた。

民俗芸能では人同士が至近距離で動き、会話をするため感染のリスクは高くなる。市内の三匹獅子舞を見てもわかるように、被り物をかぶり踊るのは視界も悪くなり、顔の前に布があることにより呼吸も通常とは異なる。そのような状態でさらにマスクをつけて踊るのは、呼吸困難に陥る可能性があるため、演じるのは難しいものであるといえる。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による、いわゆる「コロナ禍」とよばれる状況における民俗芸能は、担い手の感染リスクだけではなく、その家族を含めた地域全体に感染リスクがあり、集団感染の可能性もあることから、民俗芸能を行うには、非常に厳しい時期であった。

次に市内にみられる民俗芸能が、コロナ禍においてどのような対応をしていたのか、指定文化財となっている芸能を中心に述べていく。

コロナ禍での民俗芸能保存会の対応としては、規模を縮小して活動を行うか行事を中止するかの二つ対応が主にみられた。

行事の中に神事を伴うものは、神事のみ執り行い、それ以外は中止といった対応がみられた。芸能を行わないとした団体の中には、子どもが参加するため、保護者からの要請で民俗芸能を行わないといった対応もみられた。

コロナ禍が複数年続いたこともあり、毎年の対応は各保存団体で異なるが、人と人との距離が近くなる民俗芸能においては、対応に苦慮していたようである。

コロナ禍では市全体でイベント等の行事が中止になっていた。別に詳しく述べているが、うねめまつりなどの大きなまつりも開催中止になるなど、市全体でイベントを行うことが困難な状況となっていた。

民俗芸能を途絶えさせないために各団体は活動を模索していたが、地域内で新型コロナウイルス感染症の感染者が出てしまうと、どうしても活動を中止せざるを得ない。

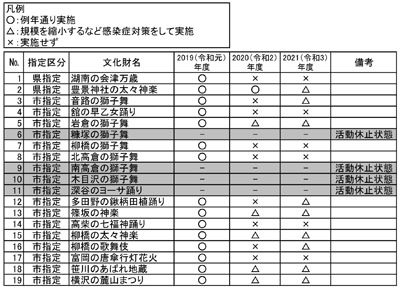

表1は市内の重要無形民俗文化財の保存団体が新型コロナウイルス感染症の発生した2019(令和元)年から本項の対象期間である2021(令和3)年までの間の活動をあらわしたものである。

2019(令和元)年は国内で感染が確認されていないが、比較のために表に記入している。

表1によれば、市内で新型コロナウイルス感染症の流行がみられるに従い、活動を行わない団体も出てきている。

2020(令和2)年には、市内で初めての感染が確認され、次第に感染者も増加してきたため、活動を控える団体もみられた。

芸能を行わない、神事のみ行うといった対応の団体がみられる中、新型コロナウイルス感染症対策を行いながらも、芸能を行った団体もみられた。これは芸能に疫病退散の願いがあるため、それをもとに行ったとのことであった。

新型コロナウイルス感染症の影響によるものに限らず、民俗芸能が長期にわたり行われなくなると、そのまま踊りなどが行われなくなる場合がみられるが、郡山市ではコロナ禍においても、各自練習をしたり、公演は行わないが全体練習をしたりするなど、活動が制限される中でも活動を行う団体もみられた。

新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じて、各団体はできる限り芸能を行おうと模索していたが、感染拡大の影響を受けて、奉納を中止した団体が多くみられた。

コロナ禍が一段落すると、活動を再開する団体も出てきており、「音路の獅子舞」は2021(令和3)年に2年ぶりとなる獅子舞を奉納している。また、2021(令和3)年以降の事象ではあるが、参考までに述べると、「北高倉の獅子舞」は2023(令和5)年に獅子舞の奉納を再開している。

コロナ禍において、各団体が民俗芸能を例年どおり開催することができたかは、各芸能の地域の感染状況に左右されてしまうために、活動が行えたから良かった、行えなかったから悪かったというものではない。それぞれの団体で、奉納を行えるように様々な策を講じた結果、どうしても断念したという状況である。人の関わりが密接に行われる民俗芸能が、コロナ禍においていかに厳しい環境、状況であったかを再認識できる。