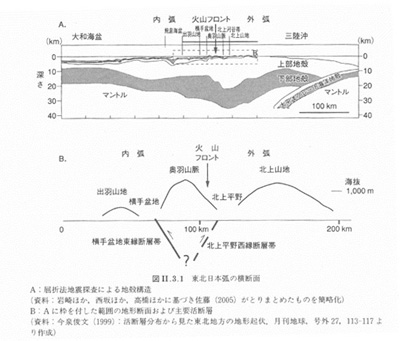

郡山市は福島県中央部に位置するが、その地形構造を理解するためにはマクロ的な視点からの分析も必要である。以下では田村俊和編著『日本の地誌4 東北』に基づいて郡山市の地形を分析する。郡山市を大局的に見ると、日本列島を形成する東北日本弧(北海道渡島半島~関東甲信越地方)のほぼ中央部に位置している。図1はその構造を模式的に示したものである。

この地域では太平洋側から日本海側に向けて、海溝→非火山性外弧→火山性内弧に三分され、内弧の外縁に火山フロントを形成する。日本海溝に沈み込んだ太平洋プレートが地殻変動をもたらすとともに火山を形成している。福島県は東日本大震災によって大きな被害を受けたが、これは東北日本を形成する地殻構造がもたらしたものであり、地震などは今後も一定の周期を以て起こり続けると言わざるを得ない。防災意識の高揚が必要である。

上記の三地帯を郡山市に当てはめれば、非火山性外弧が阿武隈高地、火山性内弧が奥羽山脈、両者を分ける低地帯が中通り低地と位置づけることができる。郡山市の火山としては安達太良山があるが、磐梯山、吾妻山も近接しており、国内でもまれな火山集中地帯を形成している。火山防災についても十分な配慮が必要である。

郡山市は郡山盆地を中心として西高東低の地形となっており、東はなだらかな阿武隈高地が南北に連なり、西はそれと平行に奥羽山脈が連なる。その間を阿武隈川が南から北へ流れて、郡山盆地を形成する。なお、郡山市は西方の一部に猪苗代湖の一部を領域に含んでいる。猪苗代湖は、かつては断層によって形成された断層湖であるとされていたが、現在ではランド・スライドによって形成された堰止め湖であるとの主張が主流となっている。

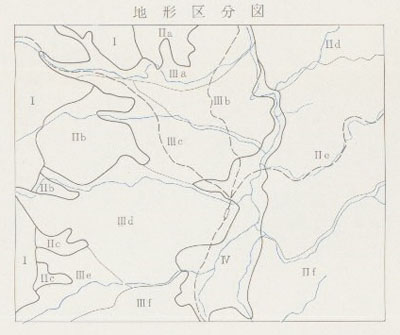

郡山市の地形をより細かく見ると(図2)、西側の奥羽山脈からは本宮丘陵、片平丘陵、三穂田丘陵などが広がる。一方、東側の阿武隈高地からは白沢丘陵、三春丘陵、中田丘陵などが広がる。両者に挟まれた郡山盆地では阿武隈川流域に阿武隈川低地が広がるが、全体から見ると一部に過ぎない。多くは台地状の地形で、北から五百川台地、日和田台地、喜久田台地、郡山台地、富岡台地、笹川台地などの台地が広がっている。このようにしてみると、郡山市の地形は丘陵・台地を中心としたものであると言える。そのため、中央部を阿武隈川が流れているにもかかわらず、その水を十分に利用することができなかった。安積疏水の開発が郡山の発展の契機となったのはこのためである。