次に郡山市の気候と植生・土壌について述べることにしたい。

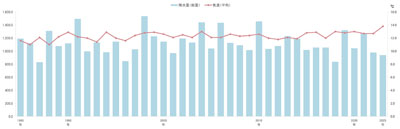

気象庁の統計によると、郡山市の平均降水量は年1,143ミリ、平均気温は12.4℃、平均日最高気温17.1℃、平均日最低気温8.2℃、平均風速2.6m/秒、日照時間年1,781時間となっている。気象庁のデータは1991(平成3)年~2020(令和2)年の30年間の平均データである。それを年別に示したものが図3である。

これを見ると、特に年平均気温の変化が著しいことがわかる。特に2010年代後半以降は平均気温は上昇傾向にあり、地球温暖化の影響が現れてきているものと考えられる。

降水量を見ると、大きな被害を出すような大雨をもたらす年が増加する傾向にある一方で、それ以外の年の降水量はむしろ減少傾向にある。このため、気象災害はむしろ起きやすくなってきていると言えよう。気象災害は地震などに比べて頻繁に起きるため、その対策を充実させていくことが必要である。

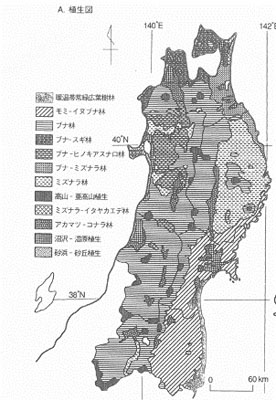

気候の特徴の違いは植生の変化という形で現れる。そこで、まず東北地方の植生を示す(図4)。

福島県の植生は奥羽山脈を挟んで東側のモミ・イヌブナ林と西側のブナ林に大きく区分される。これは積雪の影響が大きいと考えられる。これを郡山市に置き換えると、西部の一部がブナ林帯に位置するものの、多くの地域がイヌブナ林帯に属すると言える。

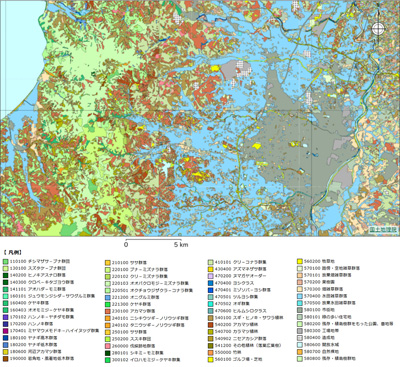

しかし、実際の植生を細かに見ていくと、このような分布とはやや異なる傾向が認められる。図5は郡山の植生図を示したものである。盆地部では市街地と水田が広い範囲を占める。一方、西部ではミズナラを中心とする地域が広い範囲を占める。さらに両者の間にはアカマツを中心とする群落が存在している。市街地と水田が広がる地域は、元々はモミ・イヌブナ林が広がっていたものと考えられるが、人間の活動によってそれが破壊され、現在のような狀態になったものと考えられる。

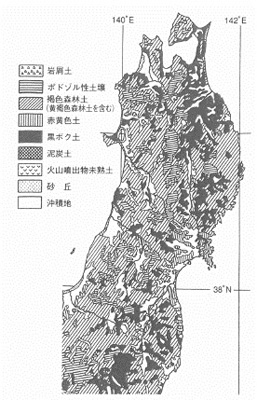

次に、土壌について検討したい。土壌は植生と密接な関係を持ちながら形成される。ただし、土壌は母岩の違いや風化度合い、火山の影響などの影響を受けやすく、植生に比べると複雑な分布を示す。図6に東北地方の土壌の分布を示した。郡山市が位置する部分には褐色森林土が広がり、中心的な土壌となっている。

ただし、詳細に見るとさらに細かく分類できる。褐色森林土に分類される土壌でも、西部の山地では主として新第三系砂岩を母材とするものが中心で、北西部では新第三系堆積岩と安山岩類を母材とするものが多い。一方、東部の三春方面では深層風化を受けた花崗岩を母材とするものが中心で、市南部地域では結晶片岩を母材としている。また、阿武隈川沿いの洪積台地では花崗岩製堆積物を母材としている。これに対し、市北部では未熟褐色森林土壌が中心となっている。