郡山では様々な市民団体による自然保護活動が行われている。特に日本野鳥の会郡山支部は1947(昭和22)年から活動を続ける歷史のある組織である。その活動である「カッコウ調査」は、郡山市環境基本計画のKPIにも取り上げられてきた。ここでは「カッコウ調査」について取り上げていきたい。

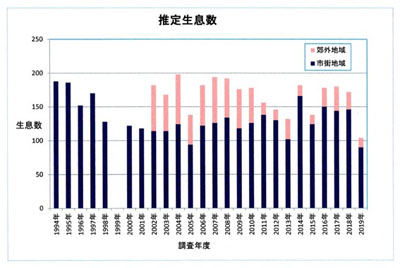

「カッコウ調査」は毎年6月10日の朝7時から7時5分にかけて行われるものである。この調査は1993(平成5)年から継続して行われており、郡山市内のカッコウ生息数を推計している(図1)。参加者は日本野鳥の会郡山支部の会員の他、郡山市内の小学校・中学校の児童生徒、それに一般市民の協力者によって実施されている。

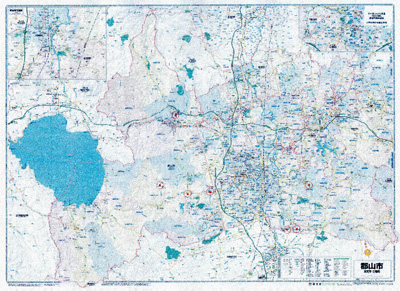

調査では、指定の時間内にカッコウの鳴き声を聞いた地点を地図上にプロットする。プロットされた点のうち、近い点同士は同一の個体の声を複数の調査者が聞いたと判断されるため、声のとどく範囲を市街地中心部では半径300m、市街部では同400m、郊外部では同500mの円とし、円一つには一つがい(2羽)のカッコウがいると推計する(図2)。これを全市で行い、市内のカッコウの生息数を推計する。

このような調査は単にカッコウ等の鳥や動物の分布の実態を明らかにするだけではなく、多数の児童・生徒が参加する自然愛護学習の一環をも形成している。その成果は大きいと評価できる。しかし、その一方で十分な参加者を得られなければ正確な調査を行うことができないという課題がある。図3は郡山市郊外部のカッコウ生息地の分布を示したものである。市街地に比べて生息数が非常に少ないものになっている。これはカッコウが郊外部に生息していないのではなく、郊外部には調査者が十分に存在しないためと考えるべきであろう。図2及び図3は2019(令和元)年の調査によるものであるが、表2と合わせてみると、この年の生息数は前年に比べて大きく減少していることがわかる。「令和2年度版郡山市の環境」では、この原因として十分な調査者が確保できなかったことをあげている。この傾向は翌年以降も続き、「カッコウ調査」は2020(令和2)年以降行われていない。この結果、第四次郡山市環境基本計画では、「カッコウ調査」はKPI指標から除外されている。

このような調査への参加者の減少は、一つには東日本大震災にともなう原子力発電所事故に伴う放射性物質による汚染の問題がある。これによって児童・生徒の屋外での活動は大きく制限された。児童・生徒の活動はその後、次第に拡大していったが、2020(令和2)年以降の新型コロナウイルス感染症の流行は、再び子どもたちの活動を大きく制限した。自然保護教育に十分な参加者が得られなかったのはこのためである。本冊の時期は自然保護活動にとっては困難な時期であったと言える。しかし、自然保護活動の拡大は郡山市の環境の向上のために不可欠であり、今後の動向に期待したい。