埼玉東部低地帯の一角を占める越谷地方には、かつて湿生草原や水生群落が各所に分布し、特色ある植物景観を呈していた。ところが、昭和三十年代の後半にはじまる工場進出や住宅の増加によって、植物環境に大きな変化が生じ、その結果、あるものは減少し、あるものは絶滅していった。しかしその反面では、宅地造成のための埋立地には、海岸や丘陵に分布する植物の伝播がみられ、また、増大する荒地には、外国からやって来た帰化植物の急速な繁茂がめだっている(第2表)。以下、越谷市内の植物分布とその変化について、おおまかにのべてみよう。

| 生育地 | 植物名 |

|---|---|

| 埋立地 (休耕畑) |

コウボウシバ ヤハズソウ コブナグサ ツルマメ ウシノシッペイ ハマエンドウ ヒメジオン ハルジオン トダシバ ススキ (メヒシバ)(ヒメムカシヨモギ) |

| 休耕水田 | ヨシ ガマ キシヨウブ アシカキ サヤヌカグサ マコモ クマガヤソウ ミズアオイ サンカクイ コナギ オモダカ ムツオレグサ ウキガヤ クサヨシ チゴザサ ミゾソバソウ |

| 草加バイパス | ヨモギ イヌヨモギ ヘラオオバコ コヌカグサ オニウシノケグサ ネズミムギ アレチマツヨイグサ ブタクサ オオマツヨイグサ イヌムギ シラケガヤ |

| 一般道路 | ヒメムカシヨモギ オオアレチノギク イヌムギ オオイヌタデ メヒシバ コアカザ ブタクサ ヨモギ |

まず絶滅した植物には、チチブリンドウとならんで有名なコシガヤホシクサがあげられる。この植物は、昭和十三年に市内元荒川の砂州上で発見された希種であるが、その後、惜しいことに水位の上昇が原因したのかまったく見られなくなってしまった。そのほか、イヌノハナヒゲ、タヌキモ、デンジグサなども最近ほとんどみかけなくなった植物である。

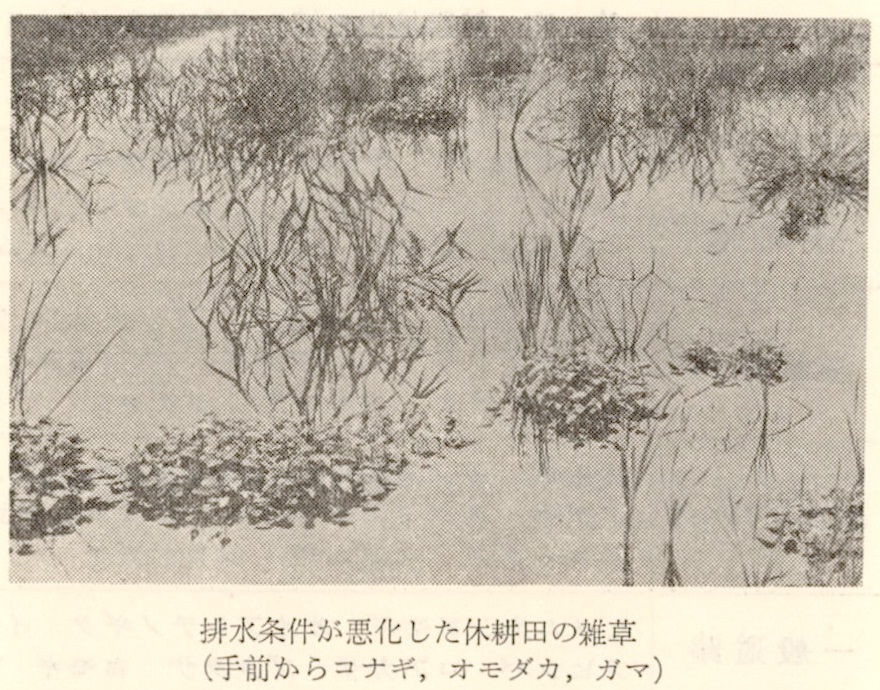

希種でもなければ優占植物でもないが、他地域ですくなくなったために、存在価値が増した植物として、ムツオレグサ、サヤヌカグサ、ウキガヤなどがある。これらは現在、荒らし作りの水田や、ひどい湿田、休耕田ならびにその畦畔に多くみられる。また、宅地に囲まれた耕作放棄水田や地盤沈下によって排水条件が悪化した水田では、湛水期間の長期化と水深の増大にともない、クサヨシ、ヨシ、コナギ、オモダカなどの生育がめだっている。同様にして、休耕田にもコブナグサ、チゴザサ、ガマ、ミゾソバなどが繁茂している。

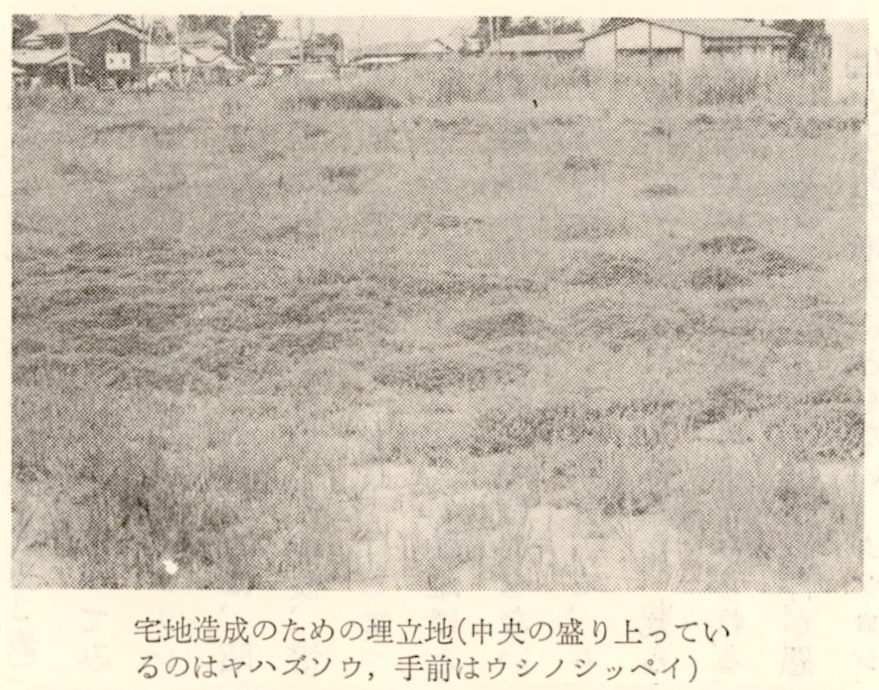

以上が、水位上昇、または排水不良化によってもたらされた植物分布の変化であるが、これに対して、近年急増している水田埋立の宅地造成は、逆に低湿性の排除による新な植物環境の設定とみてよい。加うるに水田の埋立は、搬入土砂の入手先から、外来植物の伝播をもたらすことがある。草加バイパス沿線のハマエンドウ、県立越谷北高校付近のコウボウシバなどは、埋立用の土砂といっしょに運び込まれて定着した植物の一例である。ハマエンドウとコウボウシバは、現在、同地区で優占しているところもあるが、在来のヒメジオン、ハルジオンとどう競合し、いつまで優占を維持できるか、興味ぶかいところである。

このほか、土地利用の混乱している住宅急増地区やその近辺では、帰化植物が旺盛な群落をつくっている。なかでも路傍、荒地、河川敷などのブタクサ、セイタカアワダチソウあるいはバイパス沿線のアレチマツヨイグサ、オオマツヨイグサ、コヌカグサ、イヌムギ、シラケガヤなどは、比較的目につく、帰化植物である。バイパス整備用に播種されたオニウシノケグサ(牧草)もすっかり定着し繁茂している。

一般に植物の生態系と分布に影響をおよぼす人為的要因には、森林伐採、観光者の踏み荒らしと盗採、河川敷のゴルフ場・運動場への転用、埋立宅地造成、排水悪化、水質汚濁と大気汚染、休閑地の増大、道路建設などがある。このうち越谷地方の植生分布に影響をおよぼしたものは、宅地造成、排水悪化、休閑地の増大、道路建設などで、さらに大気汚染の影響も若干でているようである。

なお、環境変化と水生植物との関係については、卜沢美久氏の調査結果を要約すると、つぎのとおりである。

最近、水田の埋立が急激に行なわれて、あちこちに水溜りができたり、また、休耕水田や耕作放棄水田も多く、昔の湿原が再現しているところがみられる。そのため、これまであまりみられなかったミズアオイやオモダカ、ガマなどの群落がふえ、とくにガマの群落は急激に増している。このような環境の変化につれて植生がどのようになっていくか、以下休耕水田における植生変化の例について抜粋してみよう。

(1) 一年目、春はミノゴメ、サナエタデが、秋はタマガヤツリ、コゴメガヤツリ、イヌビエなどが優生する。

(2) 二年目、周囲から、ヨシ、ミゾソバ、コブナグサ、ウキガヤ、アシボソ、アシカキ、チゴザサなどが用水路のあぜ道などから侵入し、ガマが生育しはじめ、チゴガサが所々に円形の群落をつくる。

(3) 三年目、ガマが開花しはじめ、さらに幼植物が生育する。そして、ついには休耕田はガマの群落となるものが多いようである。

その他、水中植物には河川の植物がある。戦後、農薬の関係でヒルムシロなどが少くなったが、現在また増加している。このほか、比較的他にないものとしては、ミズオオバコ、トチカガミなどがあげられる。