越谷地方では、古利根川、元荒川、綾瀬川の三河川の流路に沿って、帯状にあるいは点綴状に自然堤防の形成がみられる。ここは、もともと微高地のため水がかりが悪く、したがって、畑および洪水時の安全地帯として宅地に利用されてきた。かつての日光街道なども、おもに元荒川の自然堤防を縫って北上していた。さらに古くは、律令時代の条里ないし条里様水田も、これらの自然堤防の縁辺部に展開していたことが、同地方の地名(四条・八条・三丁野・四丁野)から推定される。このように、越谷地方における自然堤防の歴史的意義は、江戸時代の瀬替にともなう水位低下と幕府の新田開発政策とをもって、自然堤防後背地が干拓され、水田化されるまで、唯一の生活の場、生産の場としての重要性をもつものであった。ここで、古利根川、元荒川両水系の自然堤防の分布形態(第16図)を大観すると、つぎのように類型化することができる。

(1) 春日部以北の乱流地域にみられる大規模なベルト状自然堤防列

(2) 春日部から越谷の元荒川と古利根川の合流点にかけての曲流にともなう半月状自然堤防列

(3) 古利根川と元荒川の合流点以降の直線状自然堤防列

(4) 潮止以下の小規模かつ断片的な自然堤防

越谷市域に分布するものに限ってさらに考察すると、まず平均一・〇~一・五キロメートルの幅と二・〇メートル前後の比高を有する古利根川系と、ほぼこれに匹敵する元荒川系の自然堤防とがある。両河川とも合流点の南百より上流部では、いずれも蛇行河川の性格が強く、これにともなって自然堤防も彎曲形態を示している。また、曲流部のしめきりによる短絡水路の造成(大袋の野合―御猟場・逆川と元荒川の合流点付近―野中)や高水時の洗堀による曲流部の切断貫流(平方の西南部・大相模の東方・増林の増森)によって、とり残された半月形の旧河道と自然堤防の分布もみられる。さらに曲流部における高水時の溢流によって、かなり後背湿地に突出した自然堤防(大相模の西方・出羽の四丁野・岩槻の野島方・新方の船渡)も認められる。分流派川によってつくられた自然堤防は、古利根川、元荒川ともに少なく、元荒川系では、砂原から荻島の戸井(荻島小学校辺)にかけての一列のみである。この自然堤防は戸井からさらに北後谷、西新井を経、綾瀬川の自然堤防とクロスしながら、谷中へと蛇行南下し、出羽沼のあたりで消滅している。古利根川系では、春日部市武里の大場から恩間新田にかけてのものと、新方の船渡の南から大杉新田・弥十郎にかけて断絶している、二列の自然堤防が存在する。

自然堤防の分布状態でみたように、古利根川、元荒川の二大河川は、南百付近での合流によって排水能力が低下し、その結果、曲流や溢流を随時各所に展開しながら、越谷市の中央部から北部にかけての、複雑な自然堤防を形成するもとになっている。このように複雑に配列された自然堤防の後背地域には、その背廻しによって、増林沼、大袋沼、野中沼などと呼ばれる多くの沼沢地が形成されたことは、すでに前章で述べたとおりである。しかもその大部分は、高水時の溢流水によって埋積が進行し、表層の堆積土壌も平均して五〇センチメートルから八〇センチメートルにおよんでいる。

一方、合流点の下流部には、南百から八潮にかけて、およそ七キロメートルにおよぶ直線状の自然堤防が形成されている。この自然堤防は、中川左岸の三郷市上彦名地区から江戸川に達する自然堤防以外は、分流および顕著な溢流点の痕跡すらとどめていない。これは、低湿地の河川としてはまれにみる安定河川である。それだけに高水時の溢流水による堆積作用は弱く、海成層を被覆する土壌もわずかである。もっとも、右岸の後背地域は入間川故道と綾瀬川の堆積作用を受けて、多少の厚みをもっているが、左岸の場合はきわめて薄く、二合半沼跡地にいたっては、一五センチメートル内外の表土層のみである。このような河道の安定した河川の生成機構を推定すると、つぎのようになる。

すなわち、堆積力の旺盛な河川が、微砂や粘土を静水中に堆積した場合には、比較的流路が固定した鳥趾状三角州を形成することが多い。とくに中央部の河道は、高水時の河底洗堀によって澪筋を海中に突出させる。その際、両側に砂泥堆積による自然堤防を形成させながら、さらに突出を推し進めていく。いわゆる延長川の形成である。こうして陸化期にはいるころには、自然堤防はかなり安定し、河道変更の生じにくい安定河川となったものであろう。

ところで、古利根川および元荒川が、曲流部のみの河道変更であったことに対して、綾瀬川筋では河道全般の移動が、自然堤防の配列状況より認められる。大宮―岩槻台地間の谷幅に限定されていた河道が和土南端から急に広い平野部にでたため、あたかも扇状地や三角州の河川のように、河道変更の範囲を広げたものであろう。このうち最も顕著に認められるものは、浦和―越谷間の県道に沿って東進し、神明下で元荒川の自然堤防に接続する自然堤防である。また、出羽の長島を展開の起点として、現在の綾瀬川にほぼ平行して、越巻から七左衛門の道下および七左衛門の前谷から大間野にかけて形成される二条の自然堤防も認められる。いずれも比高は五〇~八〇センチメートルくらいの低い自然堤防である。このように自然堤防が低く、しかも形態は狭小かつ断続的であるということから、綾瀬川がかつての荒川の本流であるといわれていることに対して、少なくとも、その期間が極めて短かったか、ないしは分流であったことが推定される。越谷市域における微地形の発達には、これら三河川のほかに、縄文末葉から弥生時代にかけての古代荒川の流路、とくにその分流が形成した巨大な三角州も深い関係をもっている。この三角州は、蒲生、川柳、草加にかけて展開し、その縁辺部は伊原、麦塚、山谷等の諸部落を結んだ線である。比高は五〇センチメートル程度の低いものが多い。これらの三角州を形成せしめた河道の一部は、現在でも、草加市善兵衛新田から金右衛門新田を経て、越谷市蒲生の旧集落にかけて連なる一条の凹状地形を残している。もっとも、その後の綾瀬川の曲流にともなう自然堤防の形成によって、三角州上の微高地列はかく乱されてしまい、現状からは両者を正確に区分することは困難である。

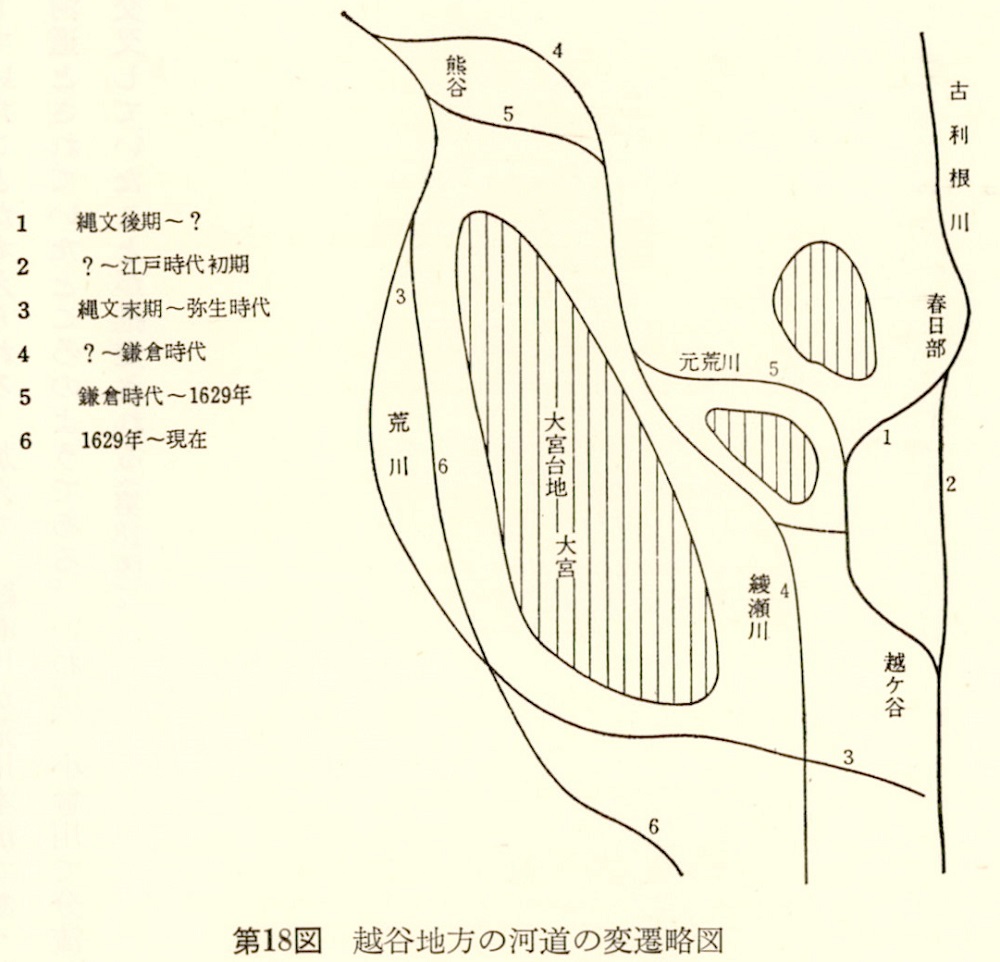

吉田東伍氏は「変じ易からざる国・郡・郷等の区画をもって、大いに移り易き河道の跡を推すにたる」というたてまえのもとに、奈良、平安時代の利根川、渡瀬川、荒川の流路を推定している。これによると、当時の利根川は、中流部では武蔵と上野との、また、下流部では武蔵と下総との国境河川として流れていた。この川は加須の川俣で三つに分流し、北が合の川、中央が現在の利根川筋、南が会の川と呼ばれていた。南流する会の川が当時の幹川であり、これは川俣から東南して加須を通り、川口から古利根川筋を南下し、杉戸、春日部、越谷を経て足立区の新宿より古隅田川筋にはいり、さらに隅田で入間川を併せて東京湾に流入していた。なお、栗原良輔氏も『利根川治水史』のなかで、このコースを史実に明らかな最古道としている。また、往古の荒川は、熊谷の北を通って大里郡と幡羅郡の境をなし、その下流部においては埼玉郡と足立郡の間を流れていた。ほぼ現在の綾瀬川筋がそれである。その後、鎌倉時代にいたって、菖蒲町下柏間の備前堤前で東流し、現在の元荒川筋を流下して、越谷市内の南百附近で当時の利根本流に合流していたといわれる。

これに対して現在の利根川は、江戸時代初期のたびかさなる瀬替工事によって流路の安定をみたものであり、荒川も寛永六年の熊谷市内久下地先での瀬替工事によって、和田・吉野川筋経由入間川筋へと人為的に誘導された河川である。以上が、越谷地方に微地形発達をもたらした二河川の、奈良・平安時代以降における変遷の概要である。つぎに、奈良・平安時代以前における流路変遷について、若干の分析結果を参照しながら推定を試みてみよう。

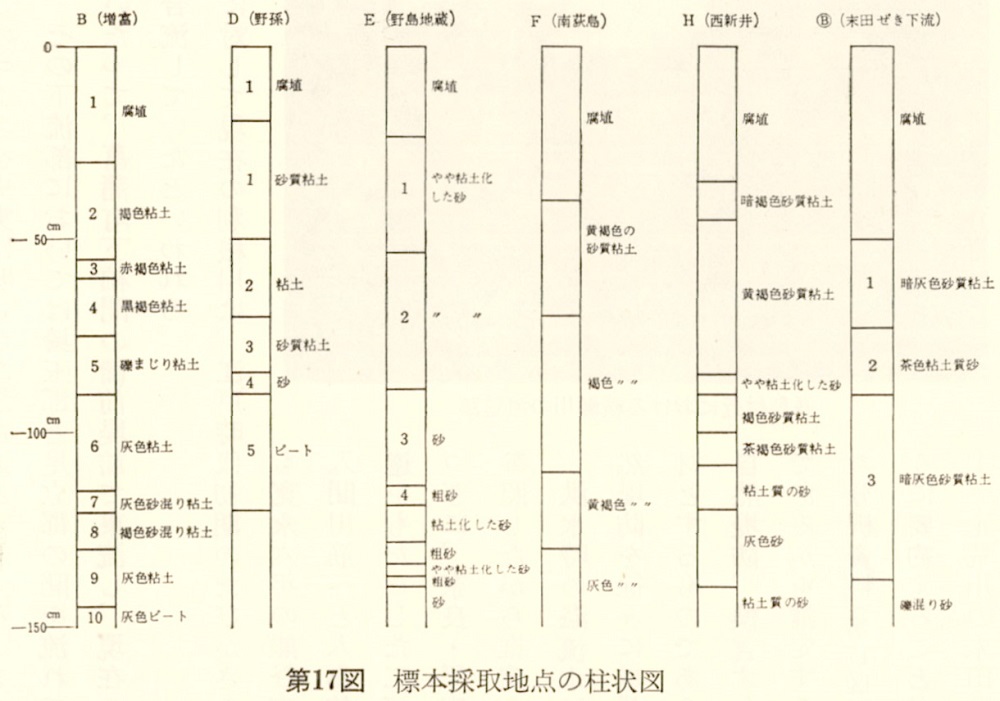

洪水時の溢流水によって、上流からの流送土砂は河道に沿って堆積し、自然堤防を徐々に成長させていく。その際の堆積土砂は河川上流部の岩石を母材とするものである。したがって堆積土砂の鉱物組成をみれば、それぞれの自然堤防、換言すればこれを形成した各河川が、いずれの河系に属するものであるかを推定することができる。このような考え方のもとに、資源研究所の分析資料(第17図)を判定基準として、調査した結果を整理するとつぎのように要約することができる。

(1) 元荒川の末田ぜき下流右岸および荻島の野島地蔵尊付近における、一メートル以浅の土壌には、荒川系の特色とされる石英や結晶片岩が多量に含まれているが、利根川系の特色とされる火山岩滓は、僅少値しか認められない。

(2) しかしながら、越ヶ谷旧市街右岸の郵便局建設現場の一メートル以深のものには、四五~九〇%におよぶ火山岩滓が含まれ、下層ほど含有率は高まる傾向を示している。

(3) 岩槻市内の増富(古隅田川筋)においては、表層では石英四〇%、火山岩滓三〇%であるが、下層になると石英五%に対し、九〇~九五%の火山岩滓を含んでいる。

(4) 小曾川から南荻島、西新井にかけてS字状に走る南北方向の自然堤防は、かなり火山岩滓の含有率の高い(三〇~五五%)ものである。

(5) 一方、末田ぜきと和土の台地間に大きく突出する自然堤防では、石英が六〇~八〇%と高率に含まれているが、火山岩滓は僅少である。

以上のことから、奈良・平安時代以前の利根川は、春日部から大きく右折し、古隅田川筋を経て、ほぼ現在の元荒川筋を流れ、越谷市内の南百地先で古利根川筋にはいり東京の古隅田川筋へと流下していたことが推定される。当時の利根川の分流としては、(4)で述べたような南荻島―西新井を経て、出羽沼の辺で消滅するものがあったと考えられる。末田ぜき上流右岸の突出自然堤防は、(5)で指摘したように、荒川系の特徴とされる石英の含有率が著しく高いため――古隅田川の流路形態からは、元荒川を切って野孫に連続していたことも考えられるが――おそらく、荒川時代にはいってから形成されたものとみてさしつかえないだろう。しかも、中川水系農業水利調査事務所の報告書「表層土壌および地下水分布について」では、単に元荒川の派川としているが、その突出規模からみて、高水時に容易に溢流する半派川的な河川によって形成されたものと考えられる。なお、弥生時代に毛長堀(川)筋を流れていた荒川は、奈良・平安時代の前ごろには、自然堤防の分布状況からみて、綾瀬川筋から和土の台地南端部で東に大きくそれ、浦和―越谷県道沿いに、当時の利根川(現在の元荒川)に流入していたことが考えられる。加えて、綾瀬川が荒川本流であった時期のうちでは、このコースが最も長期にわたって、河道とされていたところのようである。いわば、小曾川で分流した旧利根川の支流と旧荒川とは、西新井のあたりで交叉していたことが推定される(第18図)。