往古の武蔵は有力豪族を中心としたクニが並び立っていたと思われるが、やがて相互に統合と服属を繰返し、「国造本紀」によると知々夫・无邪志・胸刺の三国造に統合されていたことは前に述べた。これら三国造の成立時期については、日本書紀の年次を単純に西暦に換算できない事情もあって明確にいつとは確言できないが、おおよそ大和朝廷が東国進出を積極的に行った五世紀後半以降のことと思われる。

三国造のうちもっとも早く成立したと伝えるのは知々夫国造で、高皇産霊尊(たかみむすびのみこと)の子の八意思兼命(やごろもおもいかねのみこと)十世の孫と伝える知々夫彦命が国造に任命されたという。このことは自己の系譜を中央豪族の祖に求める述作と思われ、知々夫彦命はその名が示すように秩父地方に蟠居していた豪族で、これが他の国造より早く国造に任命されたのは、毛野国との地理的近接関係によるものと思われる。すなわち、当時東国に強力な勢力を誇っていた毛野国に対し、朝廷は種々なる政治工作を行ったと思われ、日本書紀によると崇神天皇の時に皇子豊城入彦命が派遣され、これが後に上毛野君・下毛野君の遠祖となったと強いて皇室との一体関係が主張されており、朝廷が毛野国をカギとして東国経略を進めたことを示している。事実、「国造」本紀の国造設置時期を検討してみると、崇神天皇(第十代)の時には科野(信濃)・上毛野(上野)・知々夫の三国造のみが置かれていて、信濃→上野→武蔵という東山道の経路にそって置かれたことを示している。これに対し東海道の経路に従って設置されたのは成務朝(第十三代)以後で、地理的に遠い下総の印波・下海上(しもつうなかみ)の国造は応神朝(第十五代)であった。したがって知々夫国造は武蔵国でもっとも早く朝廷に服属し、その統治領域は古墳分布から考えて荒川に沿った秩父郡と北武蔵一帯の地域であったと考えられる。

越谷もその支配下にあった无邪志国造は、『古事記』や『日本書紀』によると天穂日命、或いはその子の建比良鳥命の後裔とされており、出雲国造と同系となっている。すなわち、古事記の「天安河之宇気比」の段によると「天菩比命の子建比良鳥命、此は出雲国造、无邪志国造、上莵上国造(上総の海上)、下莵上国造(下総)、伊自牟国造(上総の夷隅)、津島県直、遠江国造等の祖なり」とあって、无邪志国造等東国国造が天穂日命の子孫であり、かつ出雲国造と同族だとしている。国造本紀もこの立場に立って、无邪志国造の兄多毛比命は「出雲臣の祖、名は二井之宇迦諸忍之神狭命(ふたいのうかもろおしのかんさのみこと)の十世の孫」だと伝え、また胸刺国造の伊狭知直は、兄多毛比命の子として、ここに无邪志国、胸刺国が音が似ている点とも絡んで国造本紀の誤記説=同一国説が出てくるのである。

この期に関する史料の吟味は甚だ難しいが、注目すべきはそのいずれもが関東諸国造を出雲国造系としている点である。これについて『文京区史』は「これは南関東が容易にヤマトの権力につき従わずにいたことの反映ではないかと思う。氷川神社の祭神はスサノオノミコトであり、出雲と縁が深い神であるが、このあたりの南関東が出雲地方の人間により開拓されたわけではなく、じつはヤマトに反抗した勢力がこのあたりにいたところから、全国的に反ヤマト集団の象徴的センターだった出雲に、南関東の豪族の諸伝承もまとめあげられたのである」と述べ、南関東諸豪族が大和朝廷の支配を容易に受けなかった事情を示すものと解している。

この无邪志国造については、胸刺国造との関連から両者が別々に併立していたとする二国造説と、両者同じとする同一国造説が行われていた。『新編武蔵風土記稿』は二国造説に立って、氷川神社の鎮座する足立郡大宮を无邪志国造の本拠に、都下多摩郡を胸刺国造の本拠に擬し、『埼玉県史』もこの立場を踏襲して後述の安閑元年の武蔵国造家の内紛は、胸刺の系譜を引く小杵が、无邪志国造家の笠原直使主に亡ぼされ、以後胸刺は无邪志に合一されたとの見解を取っている。これに対し姓氏研究の大家太田亮は、胸刺は〝ムサシ〟と訓ずべきで无邪志と同名の国であること、国造本紀の記載に重複が考えられるとして同一国造説を唱えている。そこでこの問題については文献的研究では限界があるので考古学の成果を援用するほかないだろう。

『横浜市史』によると、関東地方で最も早く古墳文化が開花したのは南武蔵の多摩川中流域に面した沖積平野で、ここには早ければ四世紀後半、遅くも五世紀初頭を下らぬと推定される観音松古墳(横浜市港北区日吉町)、白山古墳(川崎市)が矢上川(鶴見川上流)を挾んで相対しているという。両古墳は長径約九〇メートルの大型前方後円墳で、この南西相模川沿岸に同時代頃造営された大塚古墳(神奈川県中郡大野村)と共に、大和朝廷から分与されたと思われる鏡が副葬されている。さらに多摩川沿岸には宝莱山古墳(都内大田区田園調布)、亀甲山古墳(同上)の二つがあり、共に全長一〇〇メートル余の巨大な前方後円墳で、宝莱山古墳には四獣鏡を副葬しているという。

しかし、北武蔵ではこの期のものとして僅かに桶川市川田谷の熊野神社古墳が認められるのみで、その副葬品も、硬玉と瑪瑠の勾玉を含む玉類のほか、石釧、巴形と筒形の石製品、碧玉と滑石製の紡錘車など石製品の多いのが目立ち、金属製品は筒形銅器一つだけという貧弱な状態であった。ところが上毛野氏の本拠群馬県に入ると、京都大塚山古墳と同型鏡を有する古墳がいくつかあるというから、南武蔵と上毛野の中間である北武蔵古墳の遅れが目立っている。南武蔵では全長一〇〇メートル前後の大型古墳を築造し得る実力を持った豪族層、或いは鏡の政治的意味から考えて大和朝廷より在地における祭祀権と統治権を保障された共同体の首長が存在していたことを示している。これに対し北武蔵は南武蔵のように共同体内部の階級分化が進まず、したがって原始共同体的色彩を濃く残しその発展を遅らせていたのであろう。

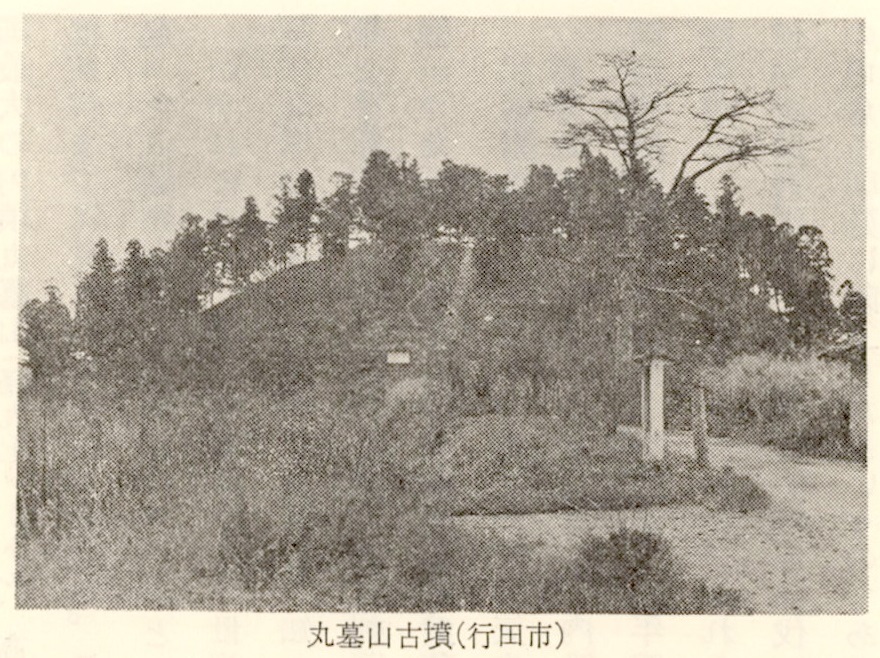

ところが五世紀末から六世紀にかけて、南武蔵の古墳の衰退が見られ、これに反し北武蔵には行田の埼玉古墳群に代表される大古墳群が出現してくる。この古墳群には武蔵最大の二子山古墳(全長一二八メートルの前方後円墳)や我国最大の円墳丸墓山(径九七メートル、高一六メートル)等一〇基の古墳が現存し、この古墳築造にみられるエネルギーは前代までに見られぬものであった。このことはその背景に何か大きな歴史的変化を想像させ、それが六世紀前半に起った武蔵国造家の内紛ではないかといわれている。

いずれにせよ、四世紀後半から六世紀にかけ武蔵国では、前述の文献史料や古墳分布等からみて、秩父・比企郡と荒川北岸の児玉・大里郡を支配した知々夫国造勢力圏、足立・埼玉・入間の諸郡を支配した无邪志国造勢力圏、多摩郡と多摩川下流域に勢力を持った胸刺国造勢力圏の存在が考えられ、国造の支配権も当初は知々夫や南武蔵の勢力が強かったが、六世紀以降首長権は北武蔵の埼玉古墳群周辺に移ったと推定されるのである。