源頼朝の麾下として幕府の創業を成し遂げた武士には、相模の三浦介義澄、上総の上総介広常、下総の千葉介常胤、下野の小山大掾政光等のように有力在庁出身で、所領も数都或いは一国にも及ぶ豪族的領主層も一部にはいたが、大部分は武蔵武士と呼ばれた諸氏のように中央の権門勢家の荘園の荘官職、名主職をもった中小の土豪的武士であった。彼らは頼朝から本領安堵と新恩給与を受け、御家人として編成されたのである。これら中小武士は相具すべき下人所従もなく、所領保全のためには戦場において身を挺して戦わねばならなかった。

寿永三年(一一八四)の一の谷の合戦の時、埼玉郡出身の河原太郎・次郎兄弟が源範頼に従って生田の森の先陣を企て、「大名は我と手をおろさねども、家人の高名をもって名誉とす、されば我等は自ら手をおろさでは叶ひ難し」(平家物語「二度懸」)といって、兄弟共に生田森の逆木を乗り越えて城中に討って入り、平氏の大軍に迫ったが衆寡敵せず遂に討死した例は、当時の中小武士の姿をよく表わしたものといえる。

これに対して大名と言われた豪族的領主層は、これら中小武士団を一族の団結のもとに組織していた。奥州藤原氏征伐の際頼朝が、熊谷直実の子直家を「本朝無双の勇士」と讃えたのに対し、これを聞いた下野大掾小山政光は笑って、「君の為に命を棄つるの条、勇士の志す所なり、いかでか直家に限らんや。但し此の如き輩は〓眄の郎徒無きに依って、ひたすら勲功を励み、其の号を揚ぐるか。政光の如きは、只郎徒等を遣わし、忠を抽んずる許りなり」(『吾妻鏡』文治五年七月二五日条)と言い放った。この言から当時の豪族的領主層の姿をありありと読みとることができる。武蔵にはこの小山氏ほどでないが、これに準ずる領主として畠山・河越・比企・江戸・足立等の諸氏を挙げ得よう。これら有力武士は頼朝や後の北条氏にとって何物にも替え難い家人であると共に、また反面警戒すべき相手でもあった。

頼朝政権は、本来その成立基盤を律令制に基づく公領と荘園体制に置き、また自らも貴族層出身として京において源家再興の志をもつという保守的伝統的な基盤に立っていた。このため自立的な東国領主層との間には本質的にその立っている基盤を異にし、両者の間には微妙な対立と矛盾が伏在していた。

たとえば寿永二年の冬、頼朝が挙兵以来の最大の功臣の一人である豪族的領主の上総介広常を不意に殺害したことはその一例であろう。広常殺害の理由については『吾妻鏡』によれば、謀叛の疑いがあった如くであるが、『愚管抄』によれば「ナンデウ朝家ノ事ヲノミ身グルシク思ゾ、タダ坂東ニカクテアランニ、誰カハ引ハタラカサン」と言って、朝廷との関係に苦慮する頼朝の姿勢を批判したことに対し「謀反心ノ者ニテ候シカバ」と広常を抹殺したというのである。それにつけても思い出されるのは養和元年(一一八一)六月の納涼会での出来事であろう。広常はこれに参会する途中で頼朝に会った。広常の郎徒等は皆下馬して砂上に服したが、広常だけは馬上のまま「轡を安じて敬屈」していた。その場に居合せた三浦義連が下馬するよう忠告したが、広常は「公私共三代の間未だその礼をなさず」といって遂に下馬しなかった。こうした傲慢不遜と思われるまでの言動が頼朝の反感をかったのである。上総一国の領主であった広常にとってみれば、頼朝の貴族としての権威も、他の武士ほど必要なものではなかったのである。こういう自立心ある東国領主を統制するために、頼朝は朝廷の権威を背景にしてひときわ高く君臨しようとして、朝廷との妥協策を余儀なくされたのである。

しかしそれでも頼朝の生存中は、彼の人間的権威とすぐれた指導性、及び御家人層との私的人格的結合によってその矛盾はさほど表面化しなかったが、正治元年(一一九九)正月頼朝が死去し、頼家が将軍となると、これを機に御家人内部に将軍独裁――わけても将軍側近衆に対する不満が爆発したのである。

そこで北条時政は、年少気鋭で我儘な行動の多い頼家を警戒すると共に、外戚の比企氏の勢力を恐れ、将軍頼家の幕政専決を止め、尼将軍政子と謀って訴論は時政・義時・比企能員・安達盛長・足立遠元等有力御家人と側近者一三名の合議によることとした。

しかしまもなく御家人間の対立は表面化し、この動向は武総武士にも大きな影響を与えた。まず侍所の所司でかつて頼朝の寵臣であった梶原景時が失脚し、次いで時政と比企氏の対立が生じた。建仁三年(一二〇三)八月頼家の病いを契機に、時政と政子は将軍の権能を二分して関西三八国の地頭職を弟の千幡(実朝)に、全国守護職と関東二八国の地頭職を嫡子一幡に譲与させる計画をたてた。これを知った能員は時政の陰謀を怒り、時政討伐を謀ったが、逆に九月二日仏事によせて誘殺され、比企一族と一幡は小御所に攻め滅された。

比企氏の乱後、時政の政治的地位は急激に高まり、建仁三年(一二〇三)九月実朝が将軍職につくと大江広元と並んで政所別当となり、将軍後見の地位について執権政治の端緒を開き、同時に武蔵掌握に努めた。翌十月二十七日侍所別当和田義盛が、武蔵の御家人に対し時政に二心のないよう命じているのは、この頃時政が武蔵の国務を実質的に掌握していたことを示すものと思われる。

しかし、幕府の権勢を握った時政に対し反感を持つ者も多く、後室牧氏のことから嫡子義時や政子とも不和を生じた。この頃時政と共に勢威を振った者に牧氏の女婿平賀朝雅がいた。朝雅は幕府内の実権掌握のために有力御家人の排除を策し、その犠牲として畠山氏が狙われた。朝雅は重忠に叛意のあることを牧氏に讒言し、元久二年(一二〇五)六月、牧氏と時政は稲毛重成・榛谷重朝等と謀って重忠・重保父子を相州二俣川に敗死させた。この重忠叛逆について義時ははじめから疑念を持ち、後に虚言とわかると稲毛・榛谷氏を誅滅した。

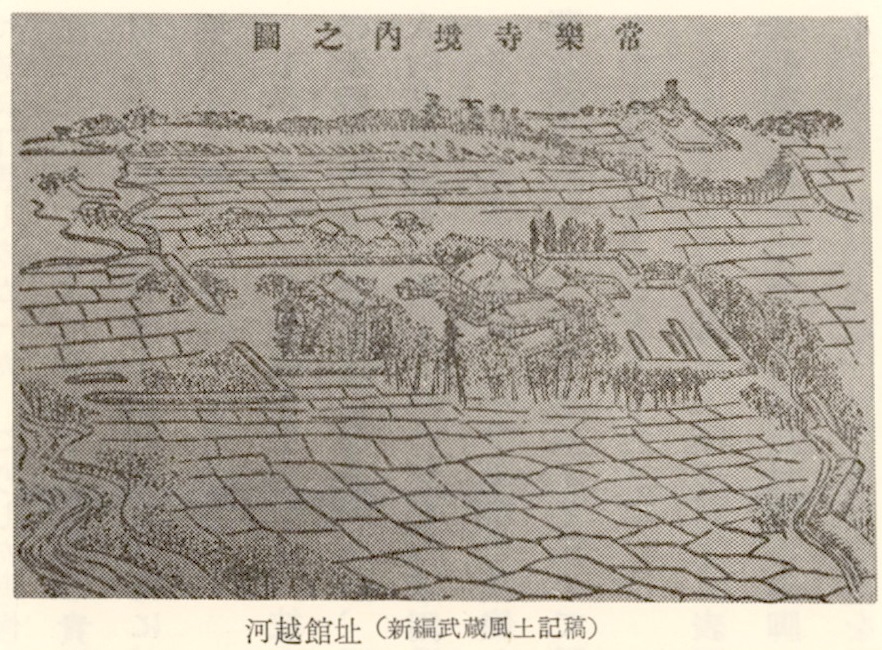

この時畠山氏は、武蔵武士はおろか同族からも孤立していた。わずかに鶴見平次や榛沢成清等は与同したが、大井・品川・春日部・潮田の諸氏や、児玉・横山・金子・村山の諸党など武蔵の御家人の大半は北条軍に加わり、さらに葛西清重・河越重時・同重員・江戸忠重などの同族や、直系の稲毛重成までが嫡流家の重忠から離反していた。このことは頼朝挙兵当時の秩父一統の団結が崩れ、各氏単位の惣領別に独自の道を歩んでいたことを示すものである。こうして武蔵出身の有力御家人は、かつて文治三年(一一八七)頼朝・義経兄弟不和の余波を受けて、義経の縁者として河越重頼が誅滅されてから、またここに比企・畠山の二大有力御家人が北条氏の謀略により滅されたのである。

元久二年閏七月牧氏陰謀事件で引退した時政に代って執権となった義時も、有力御家人に対する抑圧策を積極的に進め、建保元年(一二一三)ついに幕初以来侍所別当として勢威を振った和田義盛と衝突するに至った。かくて和田合戦が起ったが、この時横山党が義盛側に参加して、一時は鎌倉の要所を占領する勢いを示した。しかし北条側の固い防禦と泰時らの奮戦で、和田一族は敗れ、横山党はじめ多くの武蔵武士も討死した。義時はこれを機に侍所別当となり、以後北条氏が政所と侍所の別当を兼ねて、名実共に執権政治が成立したのである。