鎌倉時代の越谷周辺の動きは、伊勢神領の大河土御厨を通じて或る程度窺い知ることができる。

ところで、御厨とは神領の一種をいい、初めは神に供える御贄や調度類を納めた倉を称していたが、後には神社神宮に付属し供神料を出す土地をさすようになった。この御厨は、古代末期以降中世前期にかけて著しく数を増し、特に関東に多く置かれ、『神鳳鈔』によれば伊勢神宮の御厨は諸国数百ヵ所に及んでいたという。御厨には御厨預・御厨司が置かれ、いずれもその土地の管理に当った。

武蔵国の御厨は、鎌倉初期の成立と伝える『神宮雑例集』によると榛谷(はんがや)・飯倉・七松・大河土の四ヵ所と伝え、同書より後に成立した『神鳳鈔』はこれに橘御厨を加え、円覚寺文書には恩田御厨の名も見える。このうち大河土・飯倉の両御厨は寿永三年(一一八四)正月並びに五月に、頼朝が国家泰平と私願成就を目的として伊勢神宮に寄進したものである。『吾妻鏡』寿永三年正月三日条には、大河土御厨寄進に関し次の寄進状を掲げている。

寄せ奉る御厨家

合せて一處

武蔵国崎西・足立両郡内に在る大河土御厨てへり

右件(くだん)の地、元相伝の家領なり。而るに平家天下を虜領するの比(ころ)、押領する所なり。而して今新たに公私御祈祷の為に、豊受太神宮御領に寄せ奉る。長日御幣・毎年臨時祭等を勤修せしむる所なり。抑々、権神主光親をして天下泰平を祈請せしむるの處、感応あるに依って、殊に祈祷所として知行せしむべきなり。但し地頭等に於ては相違あるべからず。仍って後代の為、寄せ文件(くだん)の如し、以って解(げ)す。

寿永三年正月 日 前右兵衛佐源朝臣

時恰かも都では後白河院のために平氏駆逐の大役を果した木曾義仲が、院や公家貴族の反感をかい、院の請いにより頼朝が義仲追討軍を派遣していた時であった。この前年頼朝はいわゆる寿永の宣旨を得て、東海・東山両道の支配権を確固にし、こうした政治的背景のもとに大河土御厨が外宮領として寄進されたのである。

寄進状によると、この地は元来源家相伝の地であったが、平家が天下を支配した時に押領されて伊勢神領となっていたのを、頼朝が勢力を回復した後源家の手に戻し、あらためて豊受大神宮に寄進し、長日御幣・毎年臨時祭勤修の供御料地としたのである。その趣意はもとより頼朝の敬神の志より出るものであるが、天下の覇者をめざす頼朝が国家静寧、平氏討滅による天下統一という公私二面の祈願のために、かねて頼朝のために天下泰平の祈祷をして感応のあった権禰宜度会光親を給主(口入神主)として寄進したのである。この際地頭は従前のままとし、大河土(大河戸とも書く)の住人大川戸太郎広行や渋江郷の住人渋江五郎光衡等が当っていた。寄進当時は外宮御領であったが神宮雑例集(建久三年成立)や神鳳鈔にも「二宮御領」と見えるので、遅くも建久三年(一一九二)以降は内・外宮の二宮共用の御領となっていたのである。

大河土御厨より神宮へ奉った供進料についには、寄進九年後の建久三年十二月二十八日条(『吾妻鏡』)に、平家知行の時には、上分は僅かに国絹一一三疋のほか神用に出した物がなかったが、この時公私御祈祷のために所済の員数を増すこととなり、口入神主に対し田地八〇〇余町を定め下し、他の租税は免除されたのである。そして本田は町別二疋四丈、新田は町別二石、所当田は町別一石三斗の割合とし、因幡前司と藤民部丞を奉行人に任命している。また『神宮雑例集』には国役を停止し、供祭の上分並びに長日御幣を備進し、毎年臨時祭等を勤仕すべき旨の宣旨が出されたと伝えるが、おそらく吾妻鏡の建久三年の所済条項を受けたものと思われる。なお、内・外宮上分の供祭物の品目と数量について『神鳳鈔』は第1表のように掲げている。

| 品名 | 内容 | 外宮 |

|---|---|---|

| 八丈絹 | 三〇疋(内一〇疋別宮滝原宮料)口入三〇疋 | 三〇疋 |

| 長日御幣紙 | 四三〇帖 | 四六八帖 |

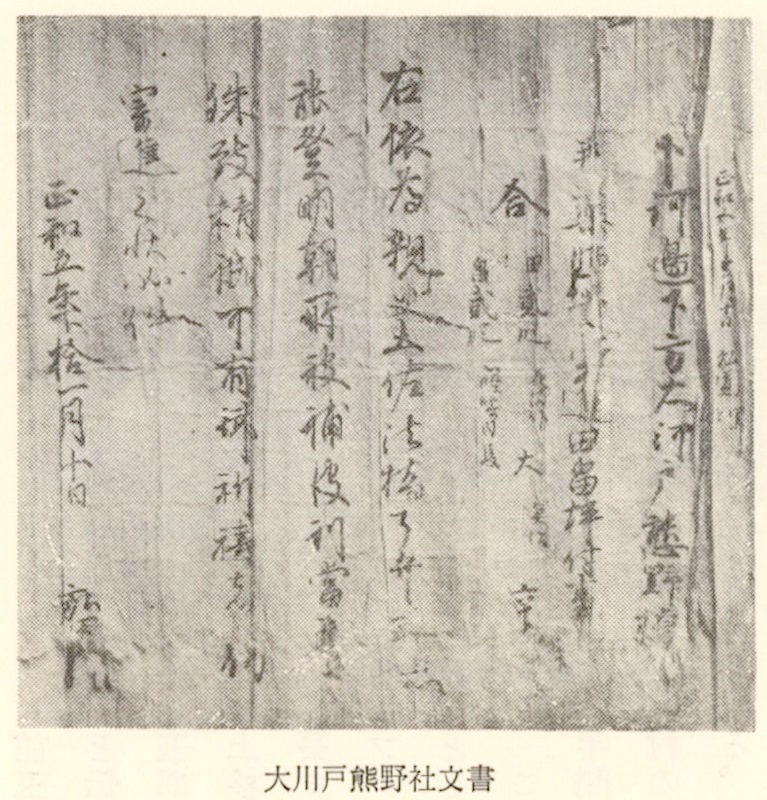

さて、この大河土御厨の境域についてみると、寄進状に足立郡と崎西郡の内に在ると見える。崎西郡は、埼玉郡の「散見の郷庄、埼西郡に係くる者最多く、殆全部に渉る。駿州の駿河郡を駿東と云ひ、遠州の城飼郡を城東と云ひ、共に駿西・城西なかりし例を以て、之を推すに、是れ埼西ありて、埼東なく、改称にして分称ならざりしを知る。鷲宮の一古鐘に、寄東郡の銘あるも、恐らく一時の濫称ならん」(吉田東伍『大日本地名辞書』)と、改称説を唱える者もあって、およそ埼玉郡のほとんど全域が私称である崎西郡に属していた。また、『吾妻鏡』建保元年(一二一三)五月十七日条に「武蔵国大河戸御厨内八条郷」とあって、現在の中川流域である八潮・吉川・松伏・春日部市の一部にまたがる地域や、北葛飾郡松伏町大川戸にある熊野神社所蔵の正和五年(一三一六)十一月十日の弘円寄進状(次頁)に「下河辺下方大河戸熊野権現」とあることから、下河辺庄南部に当る地域も含まれ、現在の北足立・南埼玉・北葛飾郡南部にわたる広汎な地域が、御厨の地に比定されている。埼玉・足立二郡にまたがる御厨が北葛飾郡をも含むことについて一見奇異のように思われるが、大川戸と八条も共に旧利根川に沿い、武総の境界に近く、河身の変瀬による影響も受け易かったため、いつの頃からか武蔵大河土の地が下総国葛飾郡に移ったと思われ、『大日本史』も「大河戸、後に下総葛飾郡に入る」と断じている。大河戸は大河津の転訛で、旧利根川の大河の渡津のあった所とする地名説も、それを裏付けるものといえよう。

松伏町大川戸には、神明という小字があって、伊勢大神宮の祭神天照大神を祀った神明社があり、また、同町の新川通・中新田・上赤岩・下赤岩にも神明社が祭祀され、御厨との関連を示している。なお、『埼玉県史』は市域の間久里を「御厨の音便でマクリと転訛せるに非ずや」と推定しているが、条里遺名とも絡み明らかでない。