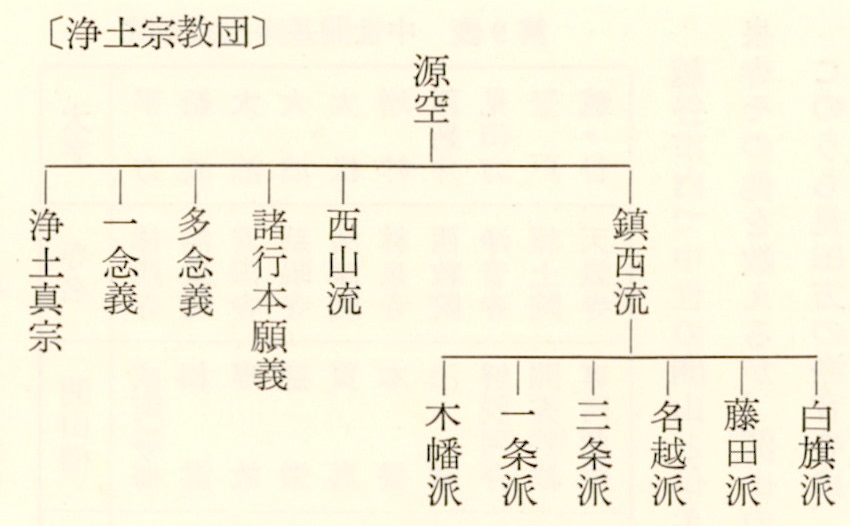

法然の浄土宗は、はじめ京都を中心に公家の帰依を受けて弘(ひろ)まっていたが、この頃宮廷の大番役などで在京した東国武士のなかにも入信する者があらわれた。このなかには熊谷次郎直実、那珂弥次郎入道(児玉郡)、津戸(つのと)三郎為守(多摩郡)などがいる。ことに熊谷次郎直実は蓮生坊を称し、故郷熊谷の地に草庵を結んで念仏につとめたが、その草庵が現在の熊谷寺であると伝える。越谷市大泊の安国寺の寺伝にも、かつて熊谷蓮生坊がこの地で草庵を結び布教につとめたことを伝えている。このようにして武蔵の浄土宗は京都に在京した武蔵武士を媒介として弘布されたが、当時は教団も組織的なものでなく、その布教活動も活溌でなかったので、その影響力は大きなものではなかったようである。しかし法然の没後、浄土宗教団はいくたの門流に分立し各地に教線が張られた。このうち関東に弘められたのは鎮西流で、これには然阿良忠の活躍に負うところが大であった。

然阿良忠は二九年間にわたり、信濃から関東諸国を歩いて布教につとめたが、のち鎌倉幕府の執権北条経時の帰依をうけ、鎌倉に光明寺を創始した。さらに良忠は経時から足立郡箕田郷(現鴻巣市)の地を供養田に寄進された機縁で、文永元年(一二六四)当地に勝願寺を造立している。なお、同寺は白旗派法孫の良誉定慧にうけつがれ、鎌倉の光明寺とならんで白旗派の中心道場となった。このほか然阿良忠の門流のなかで、藤田派・名越派が関東各地に弘布されたが、このうち越谷地域の藤田派では平方の林西寺がある。林西寺ははじめ大善寺と称し、成阿等海和尚を開祖としているが、その創建年代はつまびらかでない。寺伝によると当寺は浄土宗鎮西流六派の随一をほこり、藤田持阿の嫡流とされているが、くわしいことは不明である。なお、当寺はその後、増上寺第一二世源誉存応の弟子であった大善寺第九世然誉呑龍上人の代に、藤田派から白旗派に転じ寺号も林西寺と改められたという。

このように、藤田派などの進出もみられるが、およそ室町期までを通じ武蔵に勢力を拡張したのは白旗派であった。白旗派からは浄土宗中興の祖といわれる聖冏(しょうげい)・聖聡の高僧がでて同派の地位を盤石の重きにおいた。このうち聖聡は豊島郡貝塚(現東京都)に増上寺を建てたが、以来浄土宗の中心は鎌倉光明寺から次第に増上寺に移った。その後白旗派からは、足立郡平方(上尾市)の馬蹄寺や川越の蓮馨寺を開き、増上寺第一〇世となった感誉存貞などの高僧がでたが、この存貞の弟子は六〇〇人を数えたといわれ、白旗派の隆盛に貢献した。

越谷市内で中世の開山と伝える浄土宗の寺院は、平方林西寺、越ケ谷天嶽寺、見田方浄音寺、大泊安国寺、増林林泉寺その他を数えるが、開山の年限やその事歴を伝えるものが少ない。

| 大字 | 寺名 | 開山僧 | 寂年 | 寺号 |

|---|---|---|---|---|

| 平方 | 林西寺 | 成阿等海 | 白龍山月照院 | |

| 船波 | 無量院 | 相雲 | 天正二年 | 仏説山 |

| 大泊 | 安国寺 | 専故 | 寛正五年 | 大龍山東光院 |

| 大泊 | 慈眼寺 | 慈栄 | 明徳三年 | 福寿山 |

| 大松 | 清浄院 | 賢真 | 宝徳元年 | 栄広山 |

| 増林 | 林泉寺 | 本誉 | 文正元年 | 正林山 |

| 西新井 | 西教院 | 法誉 | 元亀三年 | 日照山光明寺 |

| 見田方 | 浄音寺 | 解脱阿存 | 文禄三年 | 解脱山保鏡院 |

| 登戸 | 報土院 | 開秀善教 | 天正十年 | 報身山広西寺 |

| 越ヶ谷 | 天嶽寺 | 専阿源照 | 文明十年開山 | 至登山遍照院 |

(武蔵風土記稿)

このうち見田方の浄音寺は、はじめ西方山蓮華院浄香寺と称したが、解脱山保鏡院浄音寺と寺号を改めているので、おそらく文禄三年に没している解脱存保がこのとき中興の開山となって寺号を改めたものであろう。「浄土宗伝灯総系譜」によると、開山の存保は、武州足立郡の人で、宇田氏に出目をもつ人であるが、開基者の宇田長左衛門とは一族の関係にある者ではないかといわれている(『新編武蔵風土記稿』)。

また越ヶ谷天嶽寺は、浄土宗の宗祖円光大師一〇代の法孫源照上人が、文明十年(一四七八)に創建したと伝える。源照は太田道灌の伯父といわれるがくわしいことは不明である。一説にはこの寺院は北条氏の館に用いられ、北条氏から寺領安堵の黒印状を交付されていたともいわれる。

大泊の安国寺は、かつて熊谷蓮生坊のいとなんだ草庵であったといわれ、本尊の阿弥陀如来は恵心僧都の作であり、蓮生坊が法然上人より譲られたもので、京都から笈に負って当地に安置されたものと伝える。また足利尊氏が全国六六ヶ国に安国寺を指定したとき、当寺が武蔵の安国寺に指定されたといわれるが確証はない。その後紀州熊野の専故上人が諸国行脚のとき当地を訪れ、寺の荒廃をなげいてこれを再興したと伝える。

また増林の林泉寺には、性誉上人の記した明和二年(一七六五)の日牌帳がある。これには、「林泉寺開基は貞和二年云云」とあり、「古えは観音の別当にて平僧と聞伝え申候、其時代の年号が正観音の御腹に記しあり。文正元年上人地となり、前の治左衛門先の方が往古の観音の地なり、当時上人寺に改めて開山、本誉上人とは正林良諦和尚なり、長享元未年三月十五日寂す」とある。この伝説によると、林泉寺門前の治左衛門宅に、笈を負った白衣の行者が訪れ観音を安置していたが、この観音の腹部に貞和二年(一三四六)の年号銘が記されていた。文正元年(一四六六)、正林良諦和尚がこの地を訪れ、この観音を奉じて寺院を開山した。この良諦は長享元年(一四八七)に寂したが本誉上人と呼ばれた。なお、当時の檀家は北条氏の落武者と称する関根家や宮川家であり、寺領の土地を寄進して寺院の発展につくしたという。

いずれにせよ、中世の後半には越谷地域にも浄土宗がさかんに進出してきたことは、これら中世の開基と伝える寺院が多いことでも知ることができる。