栄西によって創(はじ)められた臨済宗は、鎌倉時代初期には叡山の衆徒の迫害によって独立できなかったが、執権北条氏の保護をうけ鎌倉に建長寺が建立されるに及び、臨済宗は次第に独立宗として確立していった。その後武蔵にも臨済宗の寺院が多数建立されたが、なかでも川口の長徳寺、岩槻の平林寺、同法華寺、比企郡川島の養竹院、久喜の甘棠院、大宮の清河寺などが著名である。しかし越谷地域には臨済宗の寺院はみあたらない。

一方道元が開祖とされる曹洞宗は、はじめ叢林教学を主眼とし、つとめて権門勢家の接近を排除したので、京都や鎌倉などの都市部の弘布はいちじるしく遅れた。しかし道元没後の後継者たちは、宗風の刷新に着手し、支配階級への妥協策として「王法即仏法」を唱え、地方の大名や土豪に接近して伽藍仏教へ大きく転換していった。このため曹洞宗は各地に進出したが、同宗が関東に進出したのは南北朝期の末期である。これには峨山詔碩の門下通幻寂霊・実峰良秀・源翁心昭たちの活動に負うところが大きかった。武蔵国の曹洞宗寺院では、応永十八年(一四一一)、忍領主成田氏の帰依を得て龍淵寺が開基されているが、その後通幻門下の高弟了菴慧明が相模国足柄に最乗寺を開くに及び、関東各地に曹洞宗の拠点が形成されていった。

このうち越谷地域の主な曹洞宗寺院では、野島の浄山寺(慈福寺)と増林の勝林寺がある。野島の浄山寺は古代編ですこしふれたが、天台宗から曹洞宗に改宗された寺である。改宗の時期はかならずしも明確ではないが、天文八年(一五三九)に寂した震龍景春が浄山寺再興の開山となっているので、おそらく震龍の代であろう。この震龍を「日本洞上聯灯録」でしらべてみると、震龍は武蔵の人であり、若くして出家し遠江国円成寺の季雲のもとで修行した。明応七年(一四九八)武蔵国鳩ヶ谷に赴いたが、檀越らの要請により、兵火に遭遇して荒廃していた玉龍山法性寺に住した。このとき天台宗法性寺を天台宗から禅宗に改めて同寺を再興した。それとともに遠江国文珠寺に引退していた師の季雲を法性寺に迎えて同寺の開祖とし、己れはその門下の首席に位置した。時に永正十一年(一五一四)である。震龍はその翌年季雲から住持の地位を譲られたので法性寺の第二世を継いだが、その後遠江の石雲院の住持に選ばれている。任期を終えた震龍は再び法性寺に戻ったが、天文八年八二才で当地に没した。

すなわち震龍の活動は鳩ヶ谷法性寺を拠点に進められたが野島浄山寺の住職をも兼ねたのかも知れないし、法性寺はあるいは天台宗慈林寺の改称であるかも知れない。

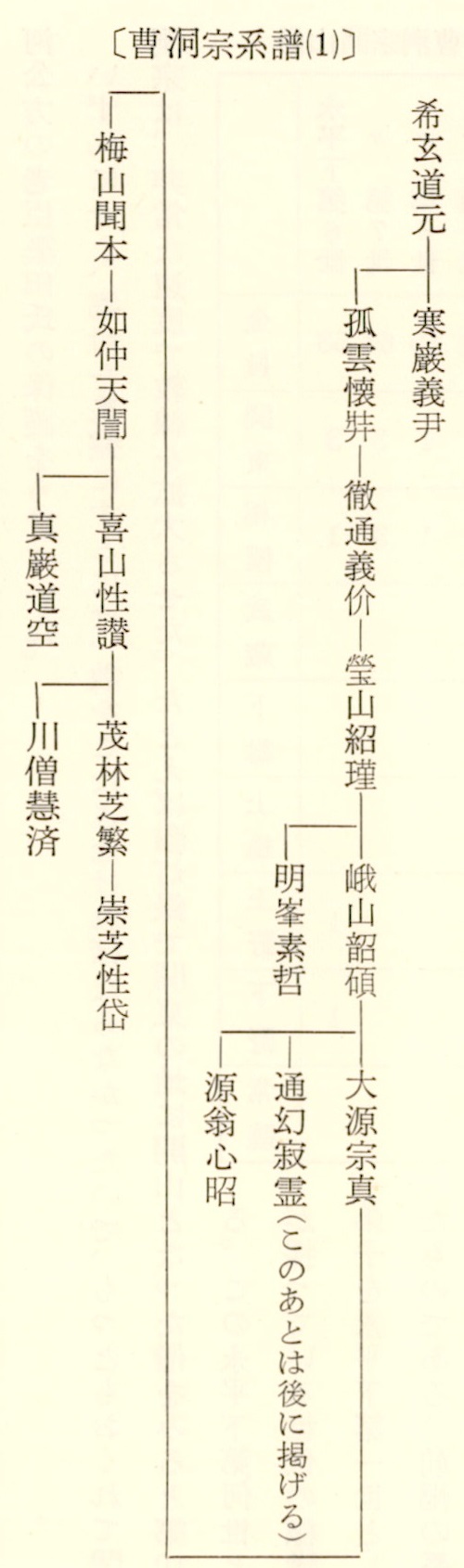

なお、この震龍の師である季雲永嶽は、遠江の円成寺を開いた僧であり、またその師崇芝性岱は遠江の石雲院を開き、東海地方から関東にかけての曹洞宗の発展に寄与した僧である。この系統を石雲派と呼んでいる。宗祖道元から崇芝に至るまでの系譜を示すと、つぎのごとくである。

前に述べたごとく道元の後継者は、禅を一般民衆にまで及ぼすために、葬式法要や民間信仰を利用し、これを布教の手段として積極的に進出しようとした。一四世紀から一五世紀にかけては、日本人の葬法や墓制、ならびにその観念が改変していく時期であるが、これは日本の宗教思想全般の転換でもあったし、仏教が祖先崇拝とかたく結びつき、いわゆる葬式仏教に転化していく途でもあった。こうしたなかで、曹洞宗はもっとも活動的であった。それも地方における基盤の獲得を熱心に求めたので、まず北陸において能登の総持寺を中心とした勢力を結集し、さらに九州や東海にその鉾先がむけられた。右の系譜中東海地方に進出したのは如仲天〓であり、その後川僧慧済と崇芝性岱がそれをおし進めていった。崇芝の門派は後世石雲派とよばれるが、そのおもな人びとの系列を示すとつぎのごとくである。なお括弧内は開山となった寺院名(国名も)である。すなわち季雲のあとは武蔵へ大いに進出したことが知れる。このうち天叟の心源院は多摩郡恩方にあり、震龍の法性寺は前述のように足立郡鳩ヶ谷、そして泰安の宝持寺は埼玉郡と下総葛飾郡の境界にあたる幸手にある。

これら曹洞宗寺院は、いずれも在地武士と結びついて郷村に根を張ろうとしたようである。たとえば幸手の宝持寺は、在地の土豪一色氏と結びついていたし、関宿の曹洞宗東昌寺は、古河公方の老臣簗田氏の保護をうけていた。

いずれにせよ、郷村を基盤にするには、数をこなさなければならなかったので、もっともおくれて関東に進出した曹洞宗は、非常な速度で教線を拡大させた。たとえば聯灯録で関東の地に開山となった僧をみると第10表のごとくである。この永平下第何世というのは聯灯録が採っている世代の標識であり、道元の弟子を永平下第一世として以下順を追ったものである。前掲の系譜でみると、第六世は梅山、第七世は如仲である。したがって崇芝は第一〇世であるが、崇芝あたりより早くから関東に進出していたのは、第五世の通幻の弟子了菴であるが、この系統は次項で述べる。

| 全員 | 関東 | 相模 | 武蔵 | 下総 | 上総 | 上野 | 下野 | 常陸 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 永平下第6世 | 58 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||

| 〃 第7世 | 63 | 3 | 3 | ||||||

| 〃 第8世 | 65 | 1 | 1 | ||||||

| 〃 第9世 | 61 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||

| 〃 第10世 | 76 | 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | |

| 〃 第10世 | 74 | 19 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |

| 計 | 397 | 54 | 11 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 4 |