山王二十一仏とは、比叡山に奉祀する「上七社」「中七社」「下七社」の山王二十一社の本地仏のことで、平安時代に天台宗の信徒たちによって、唐の天台山の地主山王にならい、比叡山の守護神としてまつられたことにはじまるものである。

この信仰は、鎌倉時代に神仏習合思想と、天台宗の地方伝播とともに発展し、とくに関東は、延暦寺第三代の座主として、天台宗教学の基礎を固め、教線の拡張につとめたとする慈覚大師(円仁)の出身地のせいもあり、天台宗の勢力は当時、強大であったと考えられ、関東一円に山王社が多く勧請されていたものと思われる。

この山王信仰を表わした山王二十一仏板碑がはじめて現われたのは、永正十五年(一五一八)十一月日銘の川口市西新井宿宝蔵寺にあるもので、現在、山王二十一仏板碑は全国で三九基確認されているが、越谷市にはこのうち八基所在している。

そして、その分布をみると、北限を千葉県東葛飾郡関宿町、南限を東京都文京区小日向、西限を大宮市、東限を千葉県我孫子市といった越谷市周辺を中心とした地域に多くみられる。もっとも、板碑の発祥地であり、最密集地域といわれる旧比企郡や旧大里郡には皆無である。

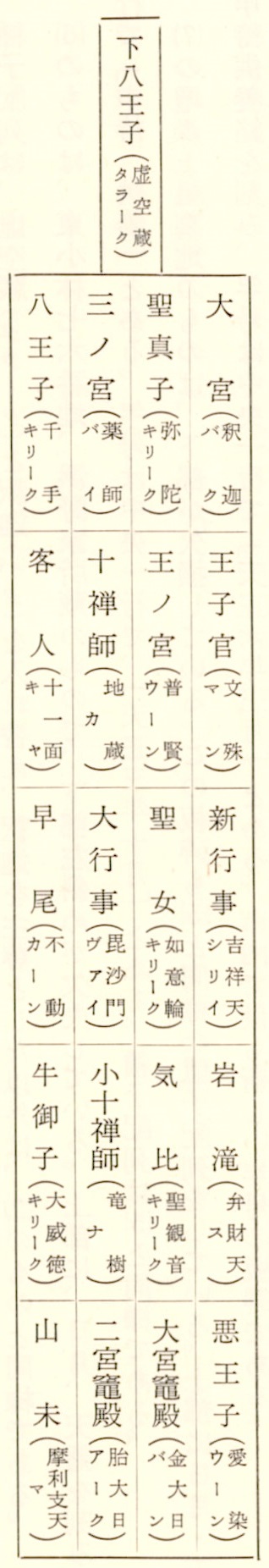

| 上七社 | ||||||

| (バク) | (バイ) | (キリーク) | (キリーク) | (キャ) | (カ) | (ウーン) |

| 中七社 | ||||||

| (タラーク) | (マン) | (カーン) | (ヴァイ) | (キリーク) | (シリー) | (キリーク) |

| 下七社 | ||||||

| (ナ) | (サ) | (スー) | (ウーン) | (ヴアン) | (ア) | (マン) |

| 順位番号 | 西暦 | 紀年銘 | 所在地 | 主尊 | 供養銘 | 形状 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 一五一八 | 永正十五年十一月日 | 埼玉県川口市西新井宿 宝蔵寺 | 釈迦 | 奉庚申待供養 | 71×42 | 上下欠 |

| 2 | 一五三四 | 天文三年十月吉日 | 千葉県東葛飾郡関宿町上町 薬師堂 | なし | 102×31 | 完 | |

| 3 | 一五三五 | 天文四年十一月吉日 | 東京都葛飾区本田立石 南蔵院 | 釈迦 | 奉庵申待供養 | 130×38 | 完 |

| 4 | 一五四七 | 天文十六年二月吉日 | 千葉県柏市高田 聖徳寺 | 釈迦 | 奉庵申待供養 | 93×37 | 下欠 |

| 5 | 一五四八 | 天文十七年九月吉日 | 埼玉県草加市柿ノ木 | なし | 上欠 | ||

| 6 | 一五五一 | 天文二十年□月二十二日 | 埼玉県大宮市堀崎町 地蔵堂 | 不明 | 87×41 | 上欠 | |

| 7 | 一五五四 | 天文二十三年十一月二十三日 | 埼玉県越谷市西方 田向墓地 | 釈迦 | 奉庚申待供養 | 73×44 | 上下欠 |

| 8 | 一五五六 | 弘治二年十一月吉日 | 埼玉県春日部市豊春 薬師堂 | 虚空蔵 | 申待供養 | 115×43 | 完 |

| 9 | 一五五八 | 永禄元年十二月吉日 | 埼玉県越谷市大房 浄光寺東側 | 虚空蔵 | 申待供養 | 140×49 | 上欠 |

| 10 | 一五六〇 | 永禄三年十月□日 | 埼玉県岩槻市浮谷 常福寺 | 不明 | 54×51 | 上欠 | |

| 11 | 永禄□年十一月吉日 | 埼玉県大宮市糀屋 阿弥陀堂 | 虚空蔵 | 申待申養 | 72×43 | 上欠 | |

| 12 | 一五七二 | 元亀三年二月十一日 | 埼玉県越谷市西方 道祖神社 | 虚空蔵 | 申待供養 | 140×40 | 中折 |

| 13 | 一五七三 | 元亀四年二月吉日 | 東京都文京区小日向 日輪寺 | 釈迦 | 申待供養 | 52×31 | 上下欠 |

| 14 | 一五七四 | 天正二年 | 埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩 地蔵堂 | 虚空蔵 | 申待供養 | 116×43 | 完 |

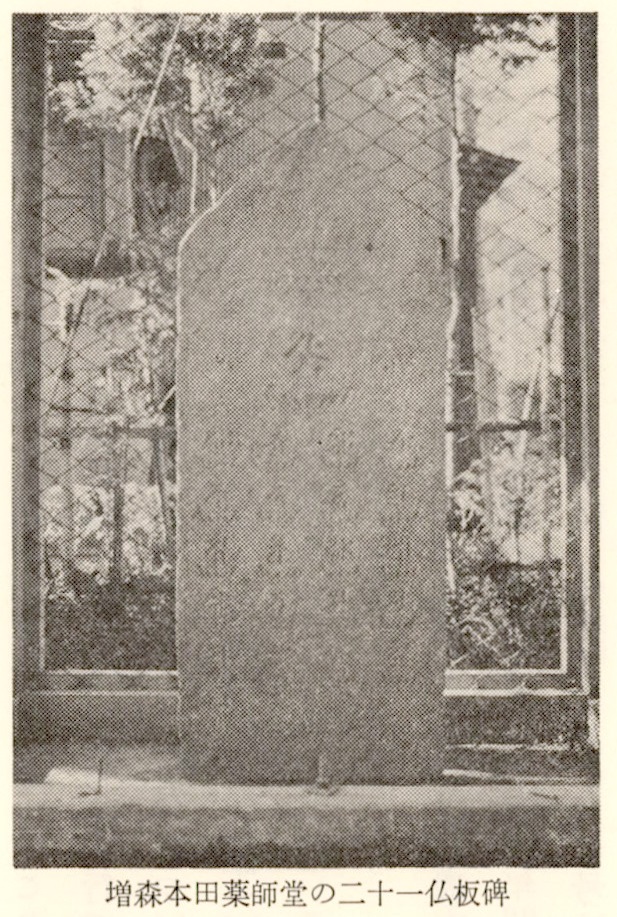

| 15 | 一五七五 | 天正三年八月吉日 | 埼玉県越谷市増森本田 薬師堂 | 虚空蔵 | 申待供養 | 153×46 | 完 |

| 16 | 一五七五 | 天正三年十月□日 | 埼玉県越谷市東小林七六 | 釈迦 | 申待供養 | 84×37 | 下欠 |

| 17 | 一五七五 | 天正三年十二月吉日 | 埼玉県越谷市千疋 東養寺 | 釈迦 | 申待供養 | 120×43 | 完 |

| 18 | 一五七七 | 天正五年十一月 | 千葉県流山市鰭ヶ崎 東福寺 | 虚空蔵 | 申待供養 | 124×45 | 中折 |

| 19 | 一五七八 | 天正六年二月 | 埼玉県越谷市増林 上組墓地 | 釈迦 | 申待供養 | 89×45 | 下欠 |

| 20 | 一五八〇 | 天正八年三月 | 埼玉県大宮市三丁目 大日堂 | 釈迦 | 庚申待供養 | 90×44 | 下欠 |

| 12 | 一五八〇 | 天正八年□月吉日 | 埼玉県久喜本 光明寺 | 虚空蔵 | 102×41 | 上下欠 | |

| 22 | 一五八一 | 天正九年十一月吉日 | 千葉県我孫子市中峠 天照神社 | 釈迦 | 申待供養 | 完 | |

| 23 | 一五八六 | 天正十四年四月七日 | 埼玉県大宮市植田谷本 | 不明 | 庚申待供養 | 86×43 | 上欠 |

| 24 | 一五八六 | 天正十四年十一月吉日 | 千葉県野田市東金野井 | 釈迦 | 申待供養 | 116×35 | 完 |

| 25 | 一五九二 | 天正二十年三月吉日 | 埼玉県八潮市小作田 長安寺 | 釈迦 | 104×39 | 完 | |

| 26 | 天正カ | 埼玉県久喜市久喜本 甘棠院 | なし | 110×39 | 中折 | ||

| 27 | 天□年二月□日 | 千葉県柏市松ヶ崎三九の一 | 釈迦カ | 庚申待供養 | 93×37 | 上欠 | |

| 28 | 不明 | 埼玉県越谷市御殿町 | 虚空蔵 | 95×35 | 中折 | ||

| 29 | 不明 | 埼玉県大宮市三橋一丁目 地蔵堂 | 不明 | 30×23 | 断片 | ||

| 30 | 不明 | 埼玉県大宮市高鼻町 県立博物館 | 虚空蔵 | 申待供養 | 65×46 | 断片 | |

| 31 | 不明 | 埼玉県大宮市片柳 見沼堂 | 不明 | 70×42 | 断片 | ||

| 32 | 不明 | 埼玉県大宮市山 長久寺 | 釈迦 | 44×36 | 断片 | ||

| 33 | 不明 | 埼玉県大宮市中野林 観音堂 | 不明 | 50×43 | 断片 | ||

| 34 | 不明 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 | 釈迦 | 下欠 | |||

| 35 | 不明 | 埼玉県大宮市片柳 松本寿作 | 不明 | 62×16 | 断片 | ||

| 36 | 不明 | 千葉県流山市谷津 十 | 虚空蔵 | 86×43 | 下欠 | ||

| 37 | 不明 | 千葉県東葛飾郡沼南町藤ヶ谷 | 釈迦 | 89×38 | 中折 | ||

| 38 | 不明 | 千葉県東葛飾郡沼南町藤ヶ谷 | 釈迦 | 89×38 | 中折 | ||

| 39 | 不明 | 埼玉県北葛飾郡吉川町 | 虚空蔵 | 下欠 |

越谷市の山王二十一仏板碑は次の八基である。

(1) 天文二十三年(一五五四) 西方田向墓地

(2) 永禄元年(一五五八) 大房浄光寺道路端

(3) 元亀三年(一五七二) 西方道祖神社

(4) 天正三年(一五七五) 増森薬師堂

(5) 天正三年 千疋東養寺

(6) 天正三年 東小林浜野家

(7) 天正六年(一五七八) 増林上組墓地

(8) 年不詳 越ヶ谷御殿町路傍

(1)の西方田向墓地のものは、下部欠失で、七つの種子しか判明できないが、上部に天蓋を刻み、釈迦(バク)、を主尊にして、三行の右に虚空蔵(タラーク)、文殊(マン)、不動(カーン)、中に薬師(バイ)、弥陀(キリーク)、左に竜樹(ナ)の種子が配置されている。種子の中には、「天文廿三年十一月廿三日、奉庚申待供養」の刻銘がある。

庚申待は中国の道教にはじまる信仰である。人間の体内には三尸(さんし)の虫がおり、六十日に一ぺんまわってくる庚申の夜に、それが体内をぬけ出し天に昇り、天の神にその人の過去の罪業を報告するため、寿命をちぢめるといわれ、人びとは庚申の日は一晩徹夜し、三尸の虫が昇天するのを防ごうとした。この庚申信仰が山王と結びついたのは、山王の神使が猿であり、庚申の申(さる)との関係からではないかといわれている。庚申待を表わした板碑は、山王二十一仏のほかに、越谷市には、西方八坂神社の天文二十一年(一五五二)弥陀三尊来迎図、東方仲立墓地の天文二十二年弥陀三尊来迎図、中島道路端の天正二年(一五七四)釈迦三尊の三基がある。

(2)の大房浄光寺傍のものは、現在、北越谷の稲荷神社に移されているもので、地元の人は、山王さまと呼び、正月になると板碑の頂部に注連縄(しめなわ)をしたり、部落に祝いごとがあると赤飯を奉納したりしているという。上部天蓋部分が右斜めに欠けており、銘をよむことはできないが、左側の文字は「供養」とよむことができる。年号は種子の中に、二行で「永禄元年戊午十二月吉日」とある。下部には三具足、前机があり、左右に「本願源門、五郎三郎」以下十数名の人名が刻まれている。

種子配列に山王二十一社をあてると次のようになる。

山王二十一仏は天台宗の信仰に発したもので、釈迦(バク)を主尊とするのが普通であるが、この場合、虚空蔵(タラーク)が主尊となっている。

(3)のものは、西方の道祖神社と呼ばれる祠の中にあるもので、中ほどより二分されている。上部に日月、天蓋を刻み、左右に申待供養の造立趣旨銘がある。年号は、「元亀三壬申二月十一日」と二行あり、下部には三具足、前机を置き、十数名の人名が刻まれている。種子配列は、(2)のものと同様である。

(4)の増森本田薬師堂のものは、古くから、完形で優れた山王二十一仏板碑として知られ、昭和三十六年三月一日に、埼玉県有形文化財に指定されている。

この板碑には、上部の二条線が刻まれていない。これは、板碑終末期に造立された題目板碑などにも見られる。

上部に日月・天蓋「申待供養」を刻み、年号は二行で、「天正三年亥 八月吉日」とある。下部には三具足・前机を置き、二十数名の人名が刻まれている。この板碑について、増森本田の小島松之助家の文久二年の「家内記録帳」には、「武蔵国埼玉郡増森村小島氏大先祖者享禄二丑年二月茲光奄を建立す、薬師如来を賢永法印の掛りにて開基、後天正三年八月申待供養塔を建立す云々」と記されている。

種子配列は(2)のものと同様である。

(5)のものは、千疋東養寺の小堂にあるもので、増森本田薬師堂のものと同様に、完形で優れたものである。この板碑は、以前、古利根川の彎曲部土手内にあり、明治年間に現在の位置に移されたものといわれている。上部に日月、天蓋を刻み、左右二行で「申待 供養」とある。年号は中央に一行で、「天正三年乙亥十二月吉日」とあり、下部に三具足、前机を置き、「神三郎、彦次郎、善三郎、隼人助、政□亟、兵庫、彦左衛門、彦右衛門、新左衛門、孫八、新三郎、八郎三郎」の人名がある。

種子配列は、虚空蔵(タラーク)と釈迦(バク)を入れ替え、釈迦を主尊とした以外は、(2)のものと同様である。

(6)のものは、東小林七六番地、浜野家所蔵のもので、下部左斜めが欠失している。上部に、日月、天蓋を刻み、二行で「申待 供養」とある。年号は中央一行で、「天正三年十月」とある。種子配列は(5)と同様である。

(7)の増森上組墓地のものは、下部が欠損している。この板碑も(5)と同様な種子配列をしている。上部に日月・天蓋・申待供養銘を刻み、年号は中央一行で「天正六年三月」とある。市内で最も新しい年号の板碑である。

(8)は越ケ谷御殿町にあるものだが、中ほどより二分され、年号が不詳のものである。種子配列は(2)のものと同様である。

以上のような山王二十一仏板碑が八基現存することは、当時、越谷市では山王信仰や庚申信仰が盛んに行なわれていたということがうかがえる。なお、庚申待板碑造立の思想は、近世の庚申塔造立へと発展している。