江戸時代の末端行政区画であった村々の規模を、正保の「武蔵田園簿」による村高によってみると、越谷地域の村々は、小は別府村の四三石余、大は西方村の一五三六石とあって一様ではない。平均すると一村当り約五六四石で、総石高は二万六五四七石である。これを約五〇年を経た元禄八年(一六九五)の検地高によってみると、総石高は三万〇七五九石余となっており、一村当りの平均は六〇三石である。すなわち正保期の総石高より一五%の増加を示している。その後約一七〇年を経た明治維新期に成立した『旧高旧領取調書』によると、総石高は三万一三七五石、平均村高は六一五石であり、元禄八年からわずか約二%の増である(第4表参照)。

| (正保) | (元禄) | (天保) | (天保) | (慶応) | 地区 | 旧字 | 武蔵田園簿 | 元禄郷帳 | 天保郷帳 | 組合限石高家数村名録 | 旧高旧領取調帳 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 桜井 | 石 | 石 | 石 | 石 | 石 | |

| 平方 | 1,061.913 | 1,423.881 | 1,423.881 | 1,493.198 | 1,493.198 | |

| 大泊 | 394.249 | 424.528 | 424.528 | 424.520 | 420.528 | |

| 大里 | 297.559 | 351.160 | 351.160 | 351.160 | 351.160 | |

| 上間久里 | 395.707 | 473.478 | 477.727 | 477.630 | 481.648 | |

| 下間久里 | 463.492 | 521.988 | 527.680 | 527.680 | 535.260 | |

| 新方 | 北川崎 | 577.448 | 293.952 | 293.952 | 291.606 | 293.952 |

| 大吉 | 298.803 | 382.769 | 382.769 | 382.760 | 382.769 | |

| 向畑 | (未独立) | 339.951 | 340.055 | 339.210 | 342.589 | |

| 大松 | 201.497 | 211.920 | 218.353 | 209.294 | 209.295 | |

| 大杉 | 247.763 | 282.027 | 282.027 | 282.027 | 283.692 | |

| 弥十郎 | 140.545 | 214.200 | 220.280 | 214.200 | 220.280 | |

| 船渡 | 570.069 | 761.959 | 761.959 | 834.348 | 834.318 | |

| 大袋 | 恩間 | 239.456 | 418.256 | 502.174 | 502.170 | 502.174 |

| 思間新田 | 161.490 | |||||

| 大竹 | 186.753 | 250.683 | 284.289 | 280.680 | 280.688 | |

| 大道 | 259.019 | 366.848 | 417.457 | 417.400 | 417.457 | |

| 三野宮 | 228.530 | 408.444 | 492.884 | 492.880 | 492.884 | |

| 袋山 | 364.227 | 237.232 | 266.972 | 280.727 | 280.727 | |

| 大林 | 167.291 | 197.995 | 200.781 | 200.781 | 204.226 | |

| 大房 | 335.514 | 373.592 | 373.592 | 373.590 | 373.592 | |

| 増林 | 増林 | 1,402.961 | 1,836.454 | 1,854.696 | 1,854.600 | 1,854.696 |

| 増森 | 579.371 | 659.860 | 659.860 | 658.860 | 659.860 | |

| 中島 | 169.945 | 207.005 | 207.005 | 207.005 | 207.005 | |

| 東小林 | 488.299 | 782.692 | 788.929 | 782.600 | 782.962 | |

| 花田 | 231.397 | 245.527 | 277.209 | 290.787 | 290.787 | |

| 荻島 | 砂原 | 678.466 | 678.466 | 678.466 | 678.460 | 677.383 |

| 小曾川 | 455.495 | 455.495 | 455.495 | 455.400 | 455.495 | |

| 野島 | 177.481 | 180.481 | 180.481 | 177.480 | 177.481 | |

| 南荻島 | 1,342.896 | 1,342.896 | 1,355.197 | 1,342.080 | 1,346.7412 | |

| 北後谷 | 386.044 | 386.044 | 386.044 | 386.040 | 386.048 | |

| 長島 | 1,107.636 | 168.231 | 168.231 | 168.230 | 168.231 | |

| 西新井 | 1,110.007 | 1,110.007 | 1,110.007 | 1,110.007 | ||

| 出羽 | 四丁野 | 1,139.455 | 701.488 | 701.488 | 696.400 | 700.488 |

| 谷中 | 300.093 | 374.393 | 374.300 | 374.393 | ||

| 越巻 | 槐戸新田村 1,020.630 |

356.764 | 361.124 | 361.120 | 361.124 | |

| 大間野 | 589.838 | 522.578 | 525.320 | 525.328 | ||

| 七左衛門 | 1,102.6865 | 1,109.7635 | 1,102.600 | 1,119.2115 | ||

| 神明下 | 1,002.315 | 940.975 | 940.962 | 940.900 | 940.962 | |

| 蒲生 | 登戸 | 344.074 | 287.220 | 289.124 | 289.120 | 289.124 |

| 瓦曾根 | 583.647 | 588.243 | 598.878 | 598.808 | 598.878 | |

| 蒲生 | 1,703.104 | 1,781.815 | 1,829.67 | 1,829.670 | 1,829.670 | |

| 大相模 | 見田方 | 683.383 | 693.380 | 693.807 | 693.807 | 676.0814 |

| 干疋 | 449.771 | 449.771 | 453.026 | 455.206 | 448.342 | |

| 別府 | 43.449 | 43.448 | 44.081 | 44.081 | 44.003 | |

| 四条 | 368.264 | 368.264 | 369.260 | 369.264 | 367.193 | |

| 南百 | 227.376 | 227.376 | 228.027 | 228.027 | 225.519 | |

| 西方 | 1,536.350 | 1,568.285 | 1,590.435 | 1,590.435 | 1,540.446 | |

| 東方 | 893.823 | 1,041.128 | 1,089.726 | 1,029.700 | 1,045.147 | |

| 川柳 | 上谷 | 132.303 | ||||

| 麦塚 | 484.722 | 481.964 | 507.218 | 507.210 | 501.588 | |

| 伊原 | 527.379 | 577.454 | 590.479 | 590.470 | 582.659 | |

| 大沢 | 大沢 | 828.411 | 1,064.619 | 1,075.522 | 1,075.022 | 1,075.522 |

| 越ヶ谷 | 越ヶ谷 | 1,135.632 | 1,613.653 | 1,618.753 | 1,603.723 | 1,619.203 |

つまり越谷地域の農地開発を村高からみた限りにおいては元禄年間までにおよそ固定され、その後は流作場(河川敷)や古川の新田開発による農地の拡大が見られたに過ぎない。このうち正保年間から元禄年間までの間に、農地の飛躍的な開発が進行したのは、七左衛門・越巻・大間野の各村を含めた槐戸新田村で、正保年間当時一〇二〇石余の村高が、元禄検地には二〇四九石余と二倍以上の石高増加を見せている。この槐戸新田は、会田氏が出羽堀を掘って湿地の干拓をはかり、会田七左衛門政重によって近世初頭から開発が進められていた地帯である。また恩間村は正保年間の二三九石余から元禄の検地には四一八石余と、これまた七五%の上昇を見せているが、恩間村のこの村高上昇は、恩間新田の開拓によるものである。恩間村渡辺家の墓碑銘によると、慶安年中(一六四八―五二)、恩間村名主渡辺氏が恩間新田を開発し、岩槻城主阿部正盛から墾田一町歩を拝領したといわれ、槐戸新田とともに江戸時代に入って開発された新田地域である。このほか大沢の村民が開発したといわれる弥十郎村、さらに平方村の谷原新田、船渡村の福嶋新田、谷中村の三ツ新田などが、当時の主な開発地域であった。

つぎに耕地面積の推移からみた村々の開発状態を、元禄八年調査による「検地帳」と、明治八年調査による『武蔵国郡村誌』から、比較例示したのが第5表である。このうち袋山村の耕地面積の増大は、宝永三年の元荒川改修によって生じた古川の新田開発によるものであり、一三町七反余の田反別が明治八年度のものに含まれている。その他の村では石高の変化と同様、大きな変動はない。

| 村名 | 元禄8年反別 | 明治八年反別 |

|---|---|---|

| 町反畝歩 | 町反畝歩 | |

| 大泊村 | 56.8.7.28 | 59.7.8.10 |

| 上間久里村 | 59.6.9.7 | 61.4.7.25 |

| 下間久里村 | 62.4.6.21 | 65.5.7.27 |

| 大里村 | 42.8.6.17 | 43.0.8.11 |

| 大房村 | 51.7.5.13 | 54.7.0.1 |

| 大吉村 | 48.2.2.0 | 48.3.7.3 |

| 西新井村 | 105.2.5.14 | 105.2.5.14 |

| 七左衛門村 | 157.8.1.13 | 170.8.1.4 |

| 大沢町 | 147.1.1.1 | 151.6.7.22 |

| 越ヶ谷町 | 186.0.9.22 | 194.0.9.15 |

| 小林村 | 95.2.4.28 | 99.9.0.7 |

| 袋山村 | 68.7.3.26 | 78.5.2.20 |

さらに現存する近世初期の年貢割付状などで耕地面積の推移をみると、たとえば登戸村慶長十年(一六〇五)の耕地面積は、二三町八反九畝歩余、これが慶長十七年には三一町一反七畝歩余となり、寛水八年(一六三一)には四四町七畝歩余、寛水十二年には四三町六反二畝歩余となっている。このうち寛永十二年の耕地の減少は、井堀潰地によるものであるが、慶長期に急速な開発が進行し、寛永期にはほぼ固定されたことが知れる。また八条領上馬場村(現八潮市)の耕地面積をみると、慶長十二年に一二町二反七畝歩余の耕地が、寛永元年(一六二四)には二二町七反七畝歩余と倍増に近い開発の進行をみせており、寛永十年には二四町八反三畝歩余とほぼ固定されている。

その他の村も、たとえば砂原村の場合、寛永十二年現在の七四町九反九畝歩余の耕地が明治期にも変化がないし、西方村、別府村、伊原村もおよそ同じ傾向にある。つまり慶長期から寛永期にかけて耕地の開発、あるいはその復興が進み、寛永期ごろには、ほぼ固定されたとみられよう。

この背景として、慶長・元和期(一五九六―一六二四)に積極的な新田開発の施策を展開していた関東代官頭伊奈氏の功績があった。このうち初代伊奈忠次の施策を越谷周辺地域でみるとつぎのごとくである。

可披発新田事

一壱町歩 密厳院

一壱町歩 延命寺

一壱町歩 円明院

已上

右於被為発者 御朱印申請、為御寺領進可申者也、仍如件

慶長六丑三月廿五日 伊奈備前守

河辺三ケ寺 忠次(花押)

可有開発新田事

合壱町也

右以自力、新発之上 為寺領重而御判申請可進候間、永国家安全之精誠、并当所豊饒之祈願不可怠慢者也、仍如件

慶長六年丑卯月十日 伊奈備前守

窪田村実相坊 忠次(花押)

これは伊奈忠次が慶長六年(一六〇一)、当時下河辺庄に属した葛飾郡二郷半領の高久・吉川・彦成(現三郷市彦成)の三寺院にあてたものと、武州横見郡窪田村(現吉見村)の実相坊へあてた新田開発の催促状(『埼玉県史』)である。いずれも各寺一町歩宛の新田開発を条件に、寺領寄進を約束しているものである。近世初期における伊奈氏の開発促進政策の一環ということがいえよう。

また伊奈忠次は、逐次開発されていった新田に対し、どのようにその在地を掌握したのであろうか。葛飾郡戸ヶ崎郷(現三郷市)の名主加藤内匠に与えた慶長十一年の伊奈忠次の書状(「武州文書」)には、

以上

戸ヶ崎之郷、年〻畠きらびやかに申付候に付而、為屋敷分畠五段被下候、弥向後無由断、畠荒候はぬ様に可申付候者也、仍如件

丙午(慶長十一年)霜月十九日 伊 備前(花押・黒印)

御取次佐久間殿

加藤内匠

とあり、年々戸ヵ崎郷の耕地の豊稔につくした加藤内匠の功を賞し、屋敷分として畑五反歩を与えている。さらに慶長十三年の葛飾郡二之江村(現東京都江戸川区)宇田川喜兵衛定氏にあてた書状(「武州文書」)には、

以上

急度申入候、新田其外精に入候付而、為屋敷分上田壱町五反歩被下候間、致手作、弥〻新田并郷中之儀精に入可被申候、越ヶ谷御鷹野にて被仰出候、本佐州御存知に而如此候者也、依而如件

申(慶長十三年)十一月十五日 伊奈備前

宇田川喜兵衛殿 忠次(花押)

とある。すなわち越ヶ谷御鷹野で徳川家康が仰出されたものであり、本多佐渡守も承知しているとして、慶長元年、葛飾郡小松川村のうち内海表・葦原三〇〇〇石を開発した宇田川定氏の功労に対し、上田一町五反歩下賜の伊奈忠次による差添書を発している。なお、当の定氏は喜兵衛を称したが、その子定次も喜兵衛を襲名し、のち伊奈氏の家臣となって子孫代々伊奈氏に仕えた。これらの史料をもってしても、伊奈忠次がいかに新田の開発に関心を向けていたかが知れよう。

また、幕府勘定方に勤め、慶長十五年父伊奈忠次の没後、父の職を継いで民政に尽力した伊奈半十郎忠治は、大川戸村杉浦家の「伊奈家系譜略」によると、その成功させた新墾田は数十万石に達したとあり、父忠次に劣らず新田開発に力を尽した。

半十郎忠治による新田開発は、足立郡赤山陣屋の設置にともない、古利根川・江戸川流域においてとくに促進されたが、越谷周辺についてみても、半十郎忠治による新田開発の掟書が数多く確認されている。たとえば慶長十七年に発せられた葛飾郡三輪野江新田と同郡茂田井新田、慶長十九年の足立郡淵江の内普賢寺と三谷新田、ならびに葛飾郡飯島新田、元和二年(一六一六)の足立郡大谷田新田、元和九年の同郡鴻巣の下谷新田などがあり、積極的な墾田奨励策をとっていたことが知れよう。

このうち葛飾郡二郷半領飯島新田は、埼玉郡大相模郷飯島村の住人の平右衛門が新墾した耕地であり、つぎのような平右衛門宛の掟書(「武州文書」)が慶長十九年に出された。因みに平右衛門は、その先祖が下総国中村に居住していたので姓を中村と称している。かつて先祖が足利持氏と昵懇の間柄にあったが、持氏生害の後、中村氏一族は大相模郷飯島に移り住んだ。のち、平右衛門が飯島新田を開発したが、同新田に開基した宗円寺は、その郷里の関係から見田方村の浄土宗浄音寺の門徒であったという。

二郷半の内飯島新田開之事

一田は切候年は無御年貢 但野銭有之所は、其年は本野銭を以納所可申候事

一畠は切候年より二年無御年貢 但野銭有之所は、三年本野銭を以納所可申候事

一諸役不入たるへく候事

一当新田へ移候もの 地頭代官与申分候而参候者は拘置間敷事

一罷出候在所をも不存参候者、不可拘置候事

右之分能〻穿鑿仕、不苦者は移可申候、必諸役可為免許候間、弥新田念を入開発可申者也、仍如件

慶長十九年 伊奈半十(花押)

寅正月廿八日

平右衛門

すなわち田は開墾した年は野銭のほか年貢はとらない。畑は開墾した年から二年間は野銭を除いて年貢をとらない。諸役(課役・高掛物)は免除する。地頭や代官に不満があって移ってきたり、あるいは出身の不明な者は当新田へ移住させないとあるが、開発者に対してはある期間年貢を免除するなど新田奨励のための特典を与えている。

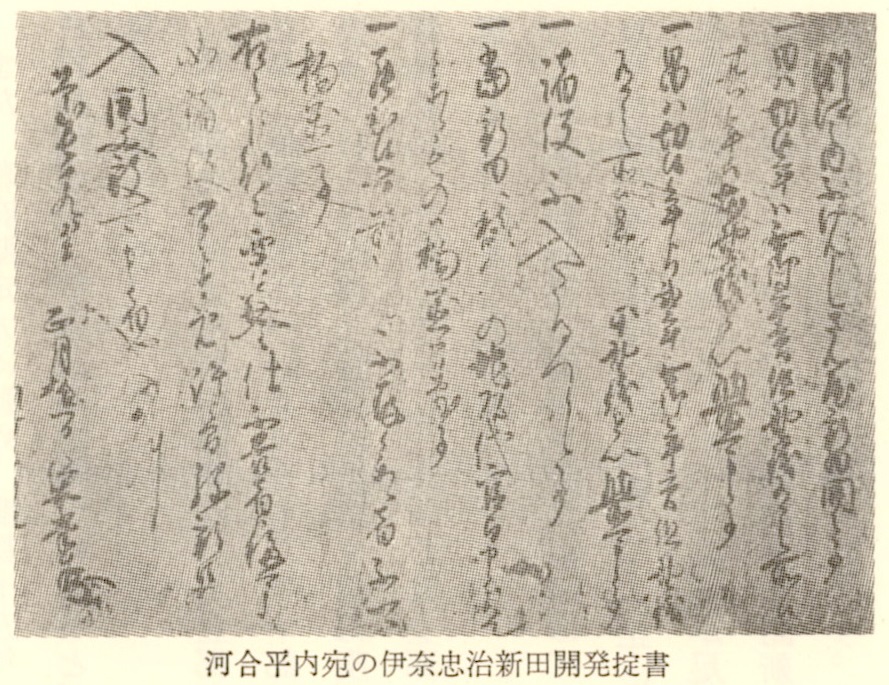

各所に出された半十郎忠治の掟書は、飯島新田にあてた掟書とほぼ同様な内容であるが、このほか場所によっては、稲や麦の種子を利息をとらずに貸与する。田は植付けた年から二年間は年貢を免除し、三年目から少しずつ徴収する。諸役免除のうち堤防や井掘の工事に限ってはこれを勤めなければならないなどの条項が付されている所もある。また、伊奈忠治も父忠次と同じくこれら新田開発の功労者に対しては、屋敷地を与えるなどの褒賞政策をとった。たとえば足立郡淵江領北山野(さんや)新田の河合平内にあてた元和五年の文書(『東京市史稿』は、次のごとくである。

出置新田之事

一田畠弐町歩居屋敷共、淵江之内北山野新田に而芝原之所を屋敷分に其方に出置候、開候て作可仕候、是は其方肝煎故北さんや谷原過分に田畠に為開、御忠節申上候に付而如此出し候、猶弥精を入開発可申候、於其儀者申上重而御褒美申請可出候、先屋敷分に右田畠出置者也、仍如件

元和五年丁未卯月七日 伊奈半十郎(花押)

河合平内殿

すなわち、淵江の内北山野(北三谷)を過分に開発した功労により、屋敷分として田畑二町歩を与える。いよいよ精を入れて開発に励めば、かさねてご褒美をお願いするという内容である。

このように埼玉・足立・葛飾各郡の低地域は、伊奈氏を中心とした積極的な開発政策で急速に新田が造成された。それとともに、戦国の争乱に荒廃した村々の復興も進み、荒地のまま放置されていたと思われる地所も、寛永期にはほぼ正常な耕地に復旧したとみられる。