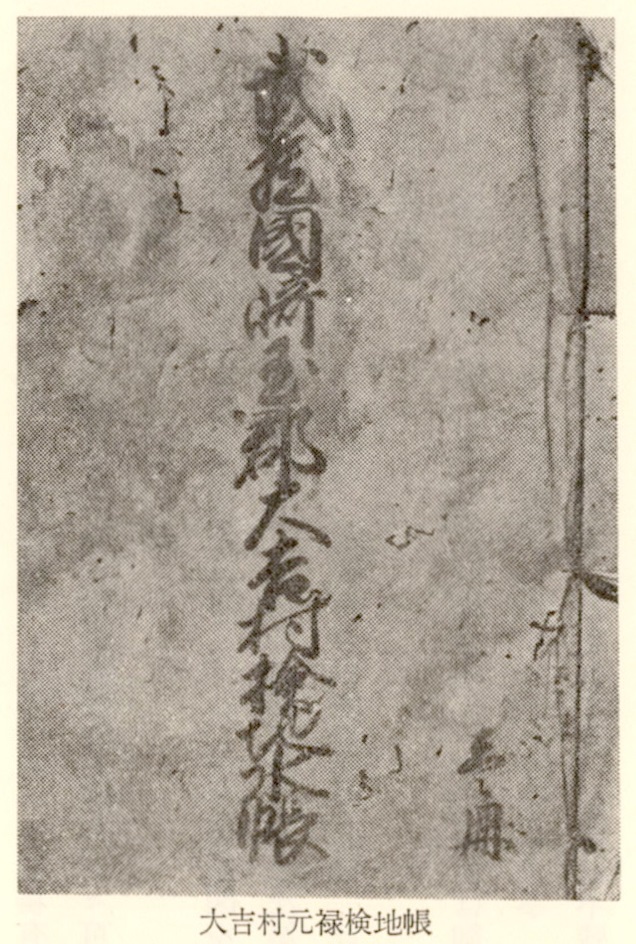

元禄の地方直しといわれる幕府家臣団の知行割再編成の基礎となった武蔵国の総検地は、元禄八年(一六九五)に着手された。当地域の検地惣奉行は、上州厩橋(現前橋市)城主酒井河内守忠挙の家臣大河内勘兵衛であったが、勘兵衛は検地の途中で病没し、そのあとを内藤半兵衛が勤めた。その結果をまとめた検地帳が上州厩橋城から村々に交付されたのは元禄十年である。

幕府は検地に先だち、元禄八年三月、全文二五ヵ条にわたる検地条目を定めた。この検地条目を西方村「触書上」の記録でみるとつぎのごとくである。

覚

「一今度武蔵国村々検地入候に付、惣奉行并役人竿取等迄堅誓紙可仕候、田畑位付正路縄目延縮なく様ニ随分入念ヲ、且又百姓費無之様作毛不踏荒様可申付事

一検地案内之者之儀、其村々名主年寄百姓又は小百姓中ニ而も吟味之上五、七人も申付、少之所ニても地面引落間鋪候、并縄手者召遣等迄若非儀有之ば、早速惣奉行へ可訴旨、案内者誓紙前書ニ可為書入事

一間竿之儀は六尺一分之積、弍間竿たるべし、但壱間ニ壱分宛加へ来候条、長壱丈弍尺竿ヲ以可打、勿論壱反歩は三百坪たるべし

一今度検地之儀、半間迄ニ而尺寸打ニ不及、雖然、田畑竪横之広狭ニ随或平均間等ニ而いたし候、尺迄ハ用歩結り之勘定ニ入之、竪横之間数水帳ニ書付候ニハ半間まて記之、野帳ニハ見積リ之儀致断書、案内者并地主右之旨可申渡事

附歩詰之儀は四厘迄ハ拾五厘ゟ壱歩ニ可入事

一検地可入村々縄手者共相越、古検之町歩耕地切ニ寄立帳面ニ記之案内者召連地所村境大通り遂見分致縄初候心得ニ成候様ニ可仕候事

一田畑位付之儀は、大方上・中・下三段ニハ今度は吟味之上地面ニ取分能所ハ上々田、又は所ニより〓田・麻田等一段立之石盛上より壱斗高ニ相究、悪地在之所ハ下々田或は山田砂田谷田段々相考下ニ壱斗或は弍斗三斗石盛ヲ下ケ可相究、畑之儀は上々畑、麻茶畑下々畑山畑焼畑其外之所により見斗段々立之、石盛地面ニ応し可有了簡、屋敷ハ従古来上畑並ニ候間、石盛上畑可為同事石盛大形段々間弐ツ下り候得共、土地よりゟ弍ツ三ツ下リ限間敷候間、地面相応ニ可在詮義、但位付之儀は其村々案内申付候百姓ニ為致誓紙候以後、田畑共古検之位ニ不構一二付之位ゟ所ニゟ一より十五、六迄位為書付立帳面取之、検地役人之見分ニ而引合遂吟味上中下之位可相極事

附百姓居屋敷開之義、四方ニ而壱間通可除之、其外は竹木有無ニ不構竿入べく、但間口五、六間迄之小屋敷は新並之隣屋敷杭境可有之所ハ四方壱間通不及除見斗、其屋敷之相応ニ可除、且又古検之外新屋敷或ハ地所悪敷候ハヽ居屋敷は其所之上畑たるべし、并若新起之屋敷願之者候ハヽ吟味之上は右之心得を以屋敷可打渡、勿論畑不致置早速屋敷ニ仕立候様ニ手形可申付事

一畑方検地之儀、畑之廻り院桑有之は其段書付記可相窺事

一田畑石盛位付之儀、其所之取ケ五箇年平均書記可相窺事

一検地之時、間数野帳記跡歩間違竿之延縮有之哉入念を、村々置竿又は管縄を以可相改、勿論相定竿取者之外一切可不相定事附毎日致検地候野帳之儀、役人押切印判を加へ、百姓備渡、若竿書又は位付ニも相違有之は百姓相尋、訴訟旨有之は野帳致附紙申出候様ニ仕、詮儀之上又は見分之上百姓申旨是ニ候ハヽ可直之、勿論難立義申間敷旨堅申渡置、田畑あざな付是又無相違様ニ明細水帳ニ可記置事

一寺社領入組之村検地之儀、地境分明之所は寺社領へ一切竿不可入、若境目不分明さお入候ハヽ不叶所は検地ニ而致吟味、寺社領分出歩有之候共其通りニ而可差置事

附御料之小物成場有之而、他領ゟ入候共反歩等不分明所致検地水帳ニ可書付事

一御朱印地之外寺社領又は前々より除来候場所は、或は堂宮免田畑関守渡守等之紿田地等も、古水帳之末ニ細覚書ニ記之御勘定所へ可得下知候、并百姓居屋敷或は立山竹木林除来候分有之は右同断之事

一御料私領寺社領田畑入組双方之百姓立合致検地、可然所は其旨相互ニ立会之上可致検地、惣而入組之場所は境目ニ榜示ヲ立させ申分無之様ニ可仕事

附り隣郷入組境目等正所有而、双方之百姓遂詮義、地境記之申分無之旨手形可取之、若落着難仕所有之ば検地仕、廻候以後、絵図を以覚相窺水帳可究事

一永荒橋川則山崩等之所は、見分之上可立帰り場所は田畑ニ成候様相応ニ致位付、高詰詮儀之上先地主又は外者ニ成共可申付、立帰り間鋪ト分能々吟味之上水帳之末書ニ町歩可記置事

附り見取場所之分は検地入高可入、若高難入場所有之ば吟味之上重而可相究事

一御年貢米詰り候蔵屋敷之儀、従前々高ニ入候所ハ勿論、高外ニ致置候分は高ニ入蔵有之内は御年貢可除事

一野手山手之場、并ニ山林有之所は致検地、水帳之末委細可記之、雖然或は大山峠岨場広山ニ而境目不分明所不及検地ニ、若境一円難知検地入可然所ハ各別之事

附り野手山手之場町歩在之哉又は野山銭等増申付可然所は、地所相考御代官へ相談之上増年貢可申付事

一百姓林之儀は、年貢申付可然儀ニ候間、雖為少分之所軽年貢可申付事

附田畑之内ニ有之大石古木其外作毛仕付難成分ハ、能々吟味之上其外可検地除事

一池沼野原等有之候而、新開ニ可成分は遂吟味、百姓相対之上可為致縄受、高ニ可入之新開ニ難成分ハ水帳之末外書ニ町歩書付可置事

附堂宮并立野稲干場土取場或は廟所古塚死馬捨場等々高ニ難入分は反分改之、是又水帳之末外書ニ可記之、堂宮鋪地本除之、通地は高ニ入可然分ハ見斗高詰古検地之帳之内記置候、堺并用水之井筋等ニ成候場所、検地之帳已前之通可書付置、右之類古検地不及書載事

一片山在之田畑地面悪鋪、以来ニ段々可欠荒場所たりといふとも、有反歩之通可致検地事

一惣而田畑通り堀田有之は遂詮儀本歩之内へ入歩致水帳ニ可記之事

一田畑之中ニ道付替度旨百姓願候所有之候ハヽ、見分之上吟味障無之おゐては可申付事

一家抱地帳名記之儀、地主遂詮儀、誰家抱と肩書可記之、次ニ小作百姓之名水帳ニ若記候儀有之候而、且又地主詮儀之上手形取之分付肩書ニ可致置事

一検地役人村移之儀、惣奉行得差図次之村へ可参、勘定仕候節役人之外其場出入一切可為停止事

一田を畑ニ致置田之年貢出来、此度なは受仕度旨願候ハヽ、遂吟味手形取之畠ニ可申付候、并新堀新堤新道等致可然場有之候ハヽ、今度鋪地除置度旨願候ハヽ、能々遂吟味御代官へ相談之上右之通申付、可然候ハヽ可得下知事

一検地仕廻候以後、縄手之者共下々迄対百姓非義成事致候者も有之哉、惣奉行者其村々へ能々可致詮儀事

一水帳相究候ハヽ、其検地奉行下役人竿取番者迄、奥書致判形御代官へ相達し、村々名主方へ右之水帳渡置之本書之通写書したため御代官へも可相渡事

右之条々得其意存寄之儀於有之は可得下知候以上、 」

この検地条目によると、検地の施行にあたり、検地役人それぞれから誓紙が徴され、案内で検地に立会う村役人も誓紙の前書に署名することが定められている。そして池・沼・山野・永荒・山崩れなどの地も、すべて起返りや新開可能な場所はこれを検地して高に組入れる。耕地の位付は以前の検地で定められたものによらず、新たにこれを吟味して等級を定める等々の指示をしており、検地に際しての幕府のきびしい姿勢がうかがえる。

また、堂・宮・廟所(墓地)・古塚・死馬捨場、あるいは池沼・稲干場など高に入れられない地所や、寺社などの除地、林野、見取場などもすべて検地帳の末にこれを記すことが定められている。このため元禄の検地帳には、これまでの検地帳にみられない細かい記載が末尾に付されている。

幕府はまた、この検地条目と同時に、一七ヵ条にわたる覚書を発したが、この条項は重要と思われるので、西方村「触書上」に記録された覚書の全文をつぎに掲げる。

覚

一村々ニ有之上リ田地屋敷御払ニ被成候間、検地入地主不付可被差置事

一御殿屋敷は御主殿跡致検地除外書ニ残分いたし検地高ニ入可申候、四壁竹木伐はらひニ罷成候間、惣構共ニ検地可致事

一堤土手之際ニ有之候屋敷土手堤根まで囲込竹木等迄構置候共、堤敷切検地可致事

一御伝馬宿町屋敷表間口ハ尺寸迄可打之、地尻ニ而三尺可除事

一江戸町続町屋尺寸まで検地いたし、坪詰りハ半小半迄平均間可用之、尤水帳は四方間可付之認様別遣之候

一武士屋敷も町続は右同断在郷屋敷ハ所並可除事

一所々之古川通悪水落ニ而有之候由、川之内高ニ入候場有之候ハヽ見分之上見取場打高可除之、但難捨場所絵図いたし改様可被相伺候、川之内差柳等有之浚役出候場等水帳外口々可出事

一陣屋敷検地入高ニ詰可申候事

一見沼入口新田場検地致外書致高除之へし、但場所絵図を以重而可被相伺事

一川島領之内用水掛り兼候場、田を畑ニ願出候は見分次第ニ畑検地致証文取可然事

一越ヶ谷領西新井村高之内、長嶋村与水帳所付有之場、此度西新井村高を除長嶋村と一村ニ仕度由願出候、遂吟味締無之間村相分可申候事

一本庄御用地境十間川を限東之分検地入、十間川寄西は御用地之外古高之村斗検地可致事

一村々ニ同所新田有之分此度新田本田一ツニ可致検地事

一伊奈備前守書出所持除地所持、之者有之候、此度は不残致検地由緒書出候等覚書認可被相伺候事

一田畑屋敷質ニ取置候儀、年季之内ニハ地主名を付可申候、年季明廿年ゟ内ニ候ハヽ此度金出受返候様ニ申付候、若受返候義不罷成候分は、質取候者之名ニ付可申候、年季明及廿年ニ候ハヽ質取候もの名書付事

一名主地百姓地共ニ地分ケ致候分、当地主分付肩書ニ誰分地与手帳記之、水帳ニハ不及記事

一名主百姓地を持添并百姓同百姓之地買添所持之分、一株切誰分与分ケ当役人誰与肩書ニ手帳ニ記之、是又水帳ニハ不及記之

右之弐ヶ条共ニ別帳ニ致置候筈ニ有之候間、村々ニ而案内者共地分持添分無相尋手帳ニ委敷記置可申候事

元禄八年亥三月廿一日 」

以上一七ヵ条の覚書のなかで、当地域に直接関係のあることがらを挙げると、第二条に「御守殿跡を除き御殿屋敷総構え残らず検地してこれを村高に入れる」とあり、明暦三年(一六〇〇)江戸城に移された越ヶ谷御殿の跡地のうち、四畝六歩のみの地がこのとき御林跡として除地にされている。また第四条には「御伝馬宿町屋の表間口は尺寸の単位で検地せよ」とあり、事実、これまで二町一反二畝二七歩であった大沢町の屋敷地が、このとき一挙に九町四反一畝二八歩に改められている。

さらに第一四条に「伊奈備前守差添書判による除地であっても、このたびは残らず検地を行なう」とあり、慶長十三年(一六〇八)五月、伊奈備前守差添書判によって家康から拝領した一町歩の除地を所持した越ヶ谷町会田出羽の屋敷もこのとき検地され、その結果打ち出された三町四反三畝一二歩の地が高入になった。同じく伊奈備前守によって大川戸の陣屋御殿を拝領していた杉浦氏の屋敷も、このとき検地され、六町一反七畝一五歩の屋敷地が年貢地になっている。

このほか第一一条に「越ヶ谷領西新井村に所属した長島は、このたび西新井村高を除き、一村に独立したいと願っているが、吟味の結果やはり村分けさせることにするとあり、長島村はこのとき西新井村から正式に分村している。なお長島村ではこのときの検地に際し、(1)おのおのの持地や上・中・下などの耕地位付も、検地によって定められたうえはこれにしたがい、年貢諸役を間違いなく勤める。(2)田畑の替地などで年貢諸役の勤向で争いがあったが、検地によってめいめいの持高が定められたうえは、いかなる証文もすべて破棄して新検地高にしたがう、などの村議定を結んでいる(越谷市史(三)一八七頁)。

また、検地帳の記載様式については、検地条目では、家抱や小作百姓の名が前の検地の水帳に地主の肩書が付されて記されているときは、この地の地主を吟味し、確かであれば〝誰々抱〟〝誰々分〟とこれを肩書に記すとある。これとは別に、覚書には、質地や分地、あるいは持添や買添の分は、〝誰々分〟と別帳には肩書を記しておくが、水帳にはこれを書入れないとある。このためかほとんどの村の元禄検地帳には、分付などの肩書記載がない。例外として越ヶ谷町検地帳には、五郎平(会田出羽家)分と、五郎平抱の記載があるが、これは検地条目に、古検の水帳に記されているものは、吟味してこれを記すとあるのが五郎平に限り認められたものであろう。

以上のように、元禄の検地は、村々やその農民にとってとくに大きな影響を及ぼした検地であったが、当地域では農民の抵抗もなく順調に実施されたようである。各村々はこの検地により、耕地面積と一筆ごとの耕地所持者が改めて定められるとともに、田畑上・中・下の位付や一反あたりの石盛が確定された。

現存している検地帳、あるいはその他の史料で判明できる村の石盛を示したのが第11表である。これでみると、当時もっとも地味がよかったのが西新井村で、上田一反あたり一石三斗の石盛である。つぎに小林村と下間久里村の一石二斗であり、その他は一石一斗であるが、大房村は反当収量が一石の査定でもっとも低い。

| 村名 | 上田 | 中田 | 下田 | 下々田 | 上畑 | 中畑 | 下畑 | 下々畑 | 屋敷 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 袋山村 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | ||||

| 七左衛門村 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |

| 大里村 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |

| 西新井村 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.2 |

| 上間久里村 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |

| 大泊村 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |

| 大房村 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.9 |

| 小林村 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 |

| 大吉村 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |

| 下間久里村 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 |

| 大沢町 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |

| 越ヶ谷町 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |

〔注〕袋山村は元禄8年現在畑方のみの村である。

畑方では石盛の大きいのが同じく西新井村で上畑一石二斗である。もっとも低いのが袋山村の七斗、ついで七左衛門村の八斗である。この石盛は上・中・下と等級が下るにつれ二斗づつ下げられるが、屋敷地は上畑なみの石盛であるのが普通である。なお畑方は米の収穫量に見積って石盛されたが、年貢は貨幣で代納された。